Жизнь, готовая в любой момент оборваться в смерть

Опубликованы воспоминания из коричневой общей тетради В.А. Максимова. На обложке тетради приклеен листочек с пометкой «41-44 г.» В тетрадь перед первой страницей вложено письмо от 4 Х-41.

«Мы дети страшных лет России»

Моему поколению досталось слишком много впечатлений, чтобы они не внушили отвращения к новизне у нас самих и не представили интереса для наших детей. Я видел Николая II, первомайскую демонстрацию 1917 г. Махно, Шкуро, гражданскую войну, стоял в очереди к колонному залу в январе 1924 г., слышал Троцкого, был оппозиционером, воевал, видел послевоенную Германию и Польшу, стал членом партии, переживал как горе смерть Сталина, и изучал решения ЦК о культе личности. Вступил в комсомол в 1923 г., а в 1956 не знаю – зачем я в партии.

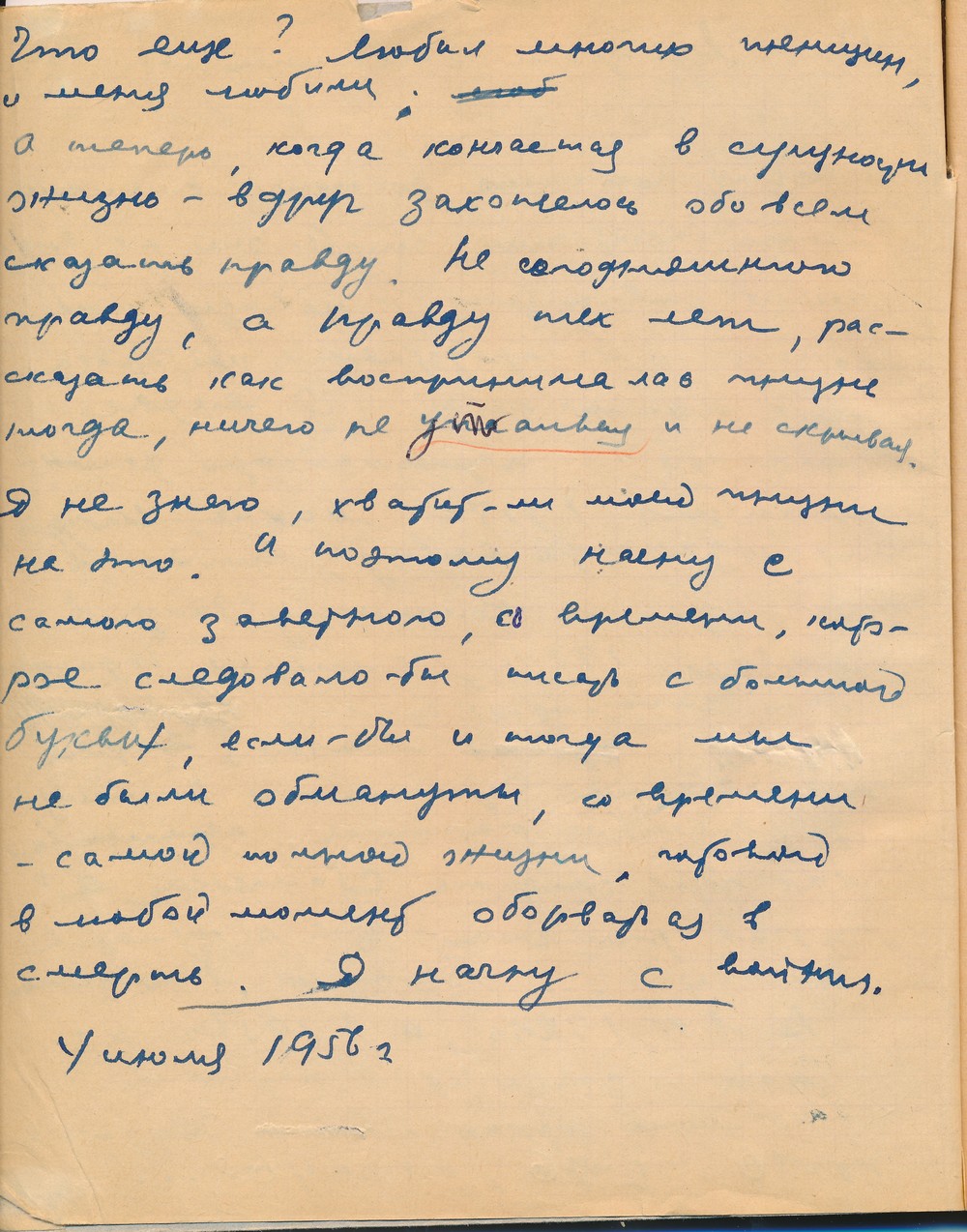

На моих руках – людская кровь, грязь, несчастья. Что еще? Любил многих женщин, и меня любили.

А теперь, когда кончается в сущности жизнь – вдруг захотелось обо всем сказать правду. Не сегодняшнюю правду, а правду тех лет, рассказать как воспринималась жизнь тогда, ничего не утаивая и не скрывая. Я не знаю, хватит ли моей жизни на это. А поэтому начну с самого заветного, со времени, которое следовало бы писать с большой буквы, если бы и тогда мы не были обмануты, со времени – самой полной жизни, готовой в любой момент оборваться в смерть. Я начну с войны.

4 июля 1956 г.

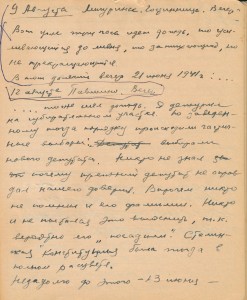

Запись 9 августа [1956 г.] Вот уже три часа идет дождь, то усиливающийся до ливня, то затихающий, но не прекращающийся. Мичуринск. Гостиница. Вечер.

В тот далекий вечер 21 июня 1941 г. тоже шел дождь. Я дежурил на избирательном участке. По заведенному тогда порядку происходили частичные выборы: выбирали нового депутата. Никто не знал почему прежний депутат не оправдал нашего доверия. Впрочем никто не помнил и его фамилии. Никто и не пытался это вспомнить, так как вероятно его «посадили». Сталинская конституция была тогда в полном расцвете.

Незадолго до этого – 13 июня я появился на фабрике. Официально я был на переподготовке в армии. У меня оказались деньги. Я купил вина, торт и поехал домой. Гораздо больше мне хотелось поехать на Курский вокзал, хоть взглядом проводить Зину, Зинусю. Но там был муж, мать.

Последняя неделя до войны. Никто, никто о ней не думал. Помню вечер (17-18 июня). Вечер был такой теплый, синий. Я любил Зину, готовился к даче, был доволен собой. Жизнью, сыном. Нет, я не думал о войне.

Больше того; девятнадцатого мы проводили в Арктику Шуру.[1] На остановке трамвая Толя сказал мне: «Будет война». С каким недоумением я слушал его! Война? С Германией? Не такой безумец Гитлер, чтобы начать войну с нами! Как я был слеп! Да и кто тогда не был слеп?

Итак, шел дождь, стемнело. Ниночка (влюбленная в меня с самого моего поступления на фабрику) дежурила со мной на пункте. Я был без плаща, без галош. Все это принесла мне бедная Нина, бесконечно обрадовавшаяся когда я поцеловал ее на прощание. Бедная Нина! Вот уже девять лет она в тюрьме. 20 лет за растрату 100 тыс. рублей…

В чужих галошах, с чужим зонтом, под проливным дождем я приехал домой. Борис спал. Зина была в Кисловодске, Клава кормила меня ужином. Последний вечер. Что делал в тот вечер Сталин? Что делал он, по вине которого так глупо, так зря погибли миллионы солдат в бою, миллионы издохли в плену, по чьей вине через четыре месяца немцы были у Москвы?

Утро 22 июня 1941 было какое-то пустынное, словно подметенная комната без людей серое. На фабрике, как всегда по воскресеньям, особенно хорошо работалось. Часов в 11 объявили «угрожаемое положение» по линии ПВО. Чувствовалось какое-то странное напряжение. Вдруг позвали в кабинет Губенко. Молотов говорил недолго. Сознание как-то не воспринимало всей тяжести известия. Война? Это событие было неумолимо и с трудом усваивалось. Но за последние два года мы уже привыкли к коротким и победоносным войнам. Еще одна война? Ну что-ж. Капитан Коган (военпред) молвил: «Будем воевать не меньше, чем полтора года». Срок показался очень длинным, но и только. Своя личная судьба как-то не связывалась с войной.

Губенко как всегда, переоценил свою роль в событиях. Он ждал, что вот сейчас немедленно, позвонят из наркомата, введут в действие мобплан, а он будет наготове, начеку, на месте. Он ждал, что сотрудники фабрики немедленно придут, несмотря на выходной, на фабрику, готовые к труду и к войне. Всем нам было запрещено идти домой даже по окончании работы.

Но никто не звонил, никто не шел, никто не звал нас к выполнению долга. Радио передавало бесконечные марши. В сушилке так же медленно и церемонно плыли бесконечные ленты окрашенной бумаги. Никто не знал что делать.

Начали готовиться к ночи: маскировали окна, суетились. Все было как-то несерьезно. Я все-таки отпросился домой, Губенко дал мне два часа. Он был страшно обижен, что Шилин (гл. бухгалтер) так и не пришел на фабрику. По-видимому, Губенко считал это отсутствие Шилина ударом по обороне. Губенко звонил в наркомат, но там так никого и не оказывалось.

Вечер был теплый, после дождя небо расчистилось, и закат раскинулся совсем обычный. Необычное для воскресенья многолюдие на улицах и в трамвае. Мне запомнилась старуха с громадным букетом белой сирени. Глядя на букет я начал понимать, что все, что было до этого дня – безвозвратное прошлое, что сегодня начинается совершенно новая, неизведанная, грозная жизнь. Странно и трогательно выглядел этот букет в руках как-то пришибленно притихшей старой женщины. Дома я вывернул лампочку, так как у нас не было ничего маскировочного. Вот и все, что я запомнил из этого часа дома. Да, еще то, что меня несколько беспокоила мысль – а как же быть, если во вторник приедет такси – перевозить на дачу.

Ночь на фабрике была жаркой, бестолковой и никому не нужной. Я лежал в своем отделе на столе. Часов в 11 вечера по радио передали речь Черчилля, она нас подбодрила – мы оказались не одиноки.

23 июня был солнечный ветреный день. Зачем – то я пошел в военкомат потолкался во дворе, вернулся на фабрику. Поговорил по телефону с мамой. Она попрощалась со мной. Это как-то подстегнуло мое сознание. Еще одно, что говорило о начале совершенно неведомого ужасного времени.

По радио – ничего, кроме маршей и песней. О фронте – ни слова. Что-то там происходит? Но ни на минуту не появлялась мысль о том, что на фронте мы терпим ужасающее поражение. Да и как же иначе? Ведь мы были самой сильной военной державой! Ведь мы должны были вести войну на чужой территории. Первая сводка. Шауляйское направление, Каунас, Вильна. Что же это такое? Почему мы отступаем? На этот вопрос ответ я получил только через 15 лет.

А на нашей фабрике происходило то же, что во всей стране. Наш мобплан полетел к черту. У нас мобилизовали всех шоферов, многих водопроводчиков, монтеров, ни на кого не было брони. Нужно было развертывать военный план производства противоипритных накидок. А кроме цифры мобплана ничего не было ни известно, ни готово.

В этот месяц я почти не бывал дома. Борю[2] отдали в детсад и раз в неделю мы по очереди ездили в Удельную. Он был острижен, одинокий, потерянный, какой-то осиротевший, жалкий.

А на фронте творилось что-то непонятное. Даже речь Сталина не принесла мне той ясности, которая приходила так медленно и пришла только много лет спустя. В ополчение я не записался. Я был командир запаса. Мне запомнился начальник планового отдела артели, где мы развертывали. Он отправил семью в Минск за неделю до войны. Что с ними он, конечно, не знал. Ах, если бы мы знали, что на самом деле происходило там, на западе? Нет, я не понимал его отчаянного горя.

Незадолго до войны сослуживец сказал мне: «Наша мощь бумажная. В случае войны мы будем разбиты». Его арестовали в мае. Я до сих пор думаю, что он был связан с германской разведкой.

И вот я думаю теперь: может быть он был прав?..

15 июля вернулась Зина. К тому времени я уже был начальником спецотдела. И вот: открылась дверь и на пороге – самая любимая, самая красивая, самая желанная, единственная. Я вспомнил о Зине сейчас потому, что наше поражение и гибель были для меня несомненны. Я говорил ей: «Мы останемся, мы никуда не уедем с тобой, моя любимая. В осажденной Москве мы будем любить самой большой в мире и в людской истории любовью». Уже тогда я думал о Москве, осаждаемой немцами. Умереть было не страшно, лишь бы с Зиной…

А на фронте все новые и новые направления. Старо-Русское, Кингисепское, вот-вот появится Ленинградское… Смоленское, Черниговское, Кировоградское…

Карточная система, затемнение, отступление, сумятица в министерстве, толпы мобилизованных, слезы, растерянность.

Запись 7 ноября 1956 г. Эти семь-восемь дней мы все с напряжением ждали – чем все это кончится. Венгерское восстание показало, как непрочны наши позиции в странах т.н. «народной демократии». Совершенно бездарно наши руководители проморгали восстание. Его легче, чем предупредить.

В Польше пришел к власти Гомулка. А наши руководители идут по проторенной сталинской дорожке: никакой информации, никакого осведомления народа о том, что произошло в Польше, что происходит в Венгрии. Вдруг слетали в Варшаву Хрущев и Молотов. Вдруг появился Гомулка. Вдруг – антинародная авантюра в Будапеште. Вдруг авантюра вылилась в крушение всего народно-демократического строя. Все вдруг, вдруг, все внезапно, без связи, без смысла, без логики; все это свидетельствует о полном пренебрежении к народу, о боязни (что может быть хуже?) народа. Наши ноты по поводу египетских событий содержали ничем не прикрытые угрозы, очень пахнет войной. Впрочем, радио только что сообщило о прекращении огня. Ну, хватит современности. Вернемся к прошлому.

Первая бомбежка Москвы – ночь с 21 на 22 июля 1941 г. (6 марта 1962 г. – как видите перерыв в 5. ½ лет[3]).

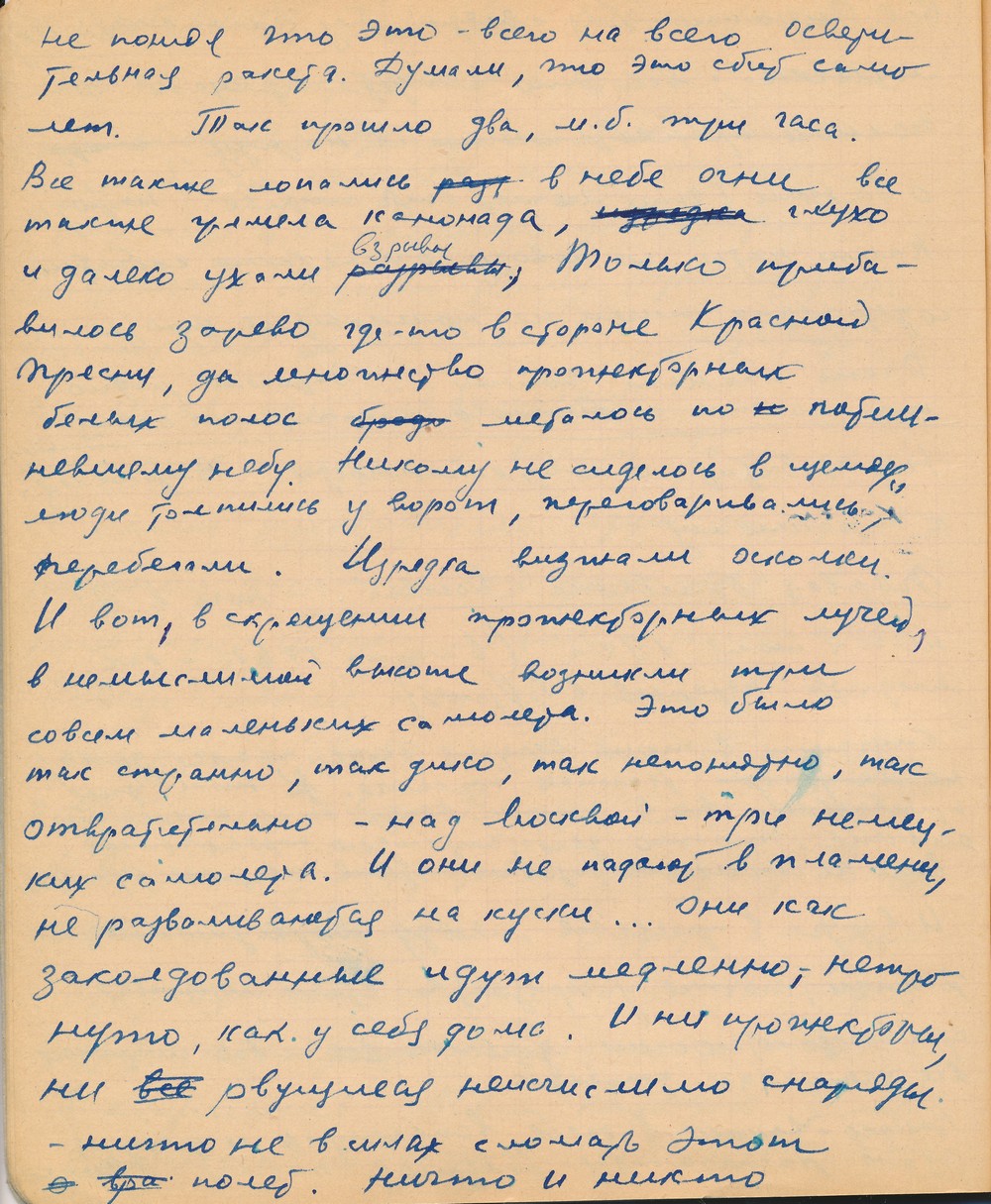

Случайно в тот вечер я задержался дома. Началась тревога. К ним уже привыкли. Но в этот вечер было какое-то отличие, что-то действительно тревожное. Еще не стемнело, стояли летние светлые сумерки. И вдруг в просвете между верхушками тополей, почти у горизонта стали лопаться красно-золотые огни, донеслась и все ширилась все учащалась стрельба. Высоко-высоко в небе вспыхнуло и сразу стала распадаться большое пламя. Никто не понял что это всего на всего осветительная ракета. Думали, что это сбит самолет. Так прошло два, может три часа.

Все также лопались в небе огни все также гремела канонада, глухо и далеко ухали взрывы. Только прибавилось зарево где-то в районе Красной Пресни, да множество прожекторных белых полос металось по потемневшему небу. Никому не сиделось в щелях, люди толпились у ворот, переговаривались, перебегали. Изредка визжали осколки. И вот, в скрещении прожекторных лучей, в немыслимой высоте возникли три совсем маленьких самолета. Это было так странно, так дико, так непонятно, так отвратительно – над Москвой – три немецких самолета. И они не падают в пламени, не разваливаются на куски… Они как заколдованные идут медленно, нетронуто, как у себя дома. И ни прожекторы, ни рвущиеся неисчислимо снаряды – ничто не в силах сломать этот полет. Ничто и никто не может им помешать. Вот что было по-настоящему страшно. Что-то пронзительно свистнуло, и сейчас же рванул сильный взрыв. Этот, в первый раз в жизни услышанный взрыв бомбы с немецкого самолета в нашей Москве был самым неоспоримым знаком того, что идет война. А как она кончится? Это трудно было понять – людям, для которых немецкие самолеты над Москвой казались чем-то вроде светопредставления. На другое утро московская толпа была не испуганной, а скорее возбужденной, удивленной. Все спешили рассказать друг другу, что они видели, что слышали, что пережили. Было любопытно, непривычно, интересно. И громадная воронка у завода «рессора» (не дотянули немцы ни до «Калибра», ни до «Дроболитейного»), и домишки, сорванные с фундаментов, покосившиеся от взрыва – не пугали, а были какой-то неотъемлемой частью ночного общемосковского происшествия.

С тех пор тревоги повторялись с удручающей регулярностью – дважды в вечер. С крыши фабрики было очень далеко видно: сперва на горизонте появлялось светло-зеленое зарево, как видно от массы прожекторов, затем возникали звезды разрывов зениток. Сперва беззвучные, они быстро приближались к центру, по пути обрастая все учащающимся грохотом взрывов. Было слышно, как падают редкие бомбы, осколки барабанили по крышам и мостовой; здание тряслось от близких выстрелов.

В лунные ночи это было почти красиво, но темными беззвездными, пасмурными ночами становилось жутко. Десятки, сотни прожекторных лучей, тысячи тысяч выстрелов и разрывов, цветные трассы пулеметов, осветительные ракеты. И все это – на фоне черного взлохмаченного неба. Было жутко и страшно.

Рабочих зачем-то выводили в подвалы, хотя было совершенно ясно, что никакие подвалы не помогут. Вскоре эту затею оставили. 25 июля уехал Борис с детсадом – в Волжск. Еще ночью, мы повесили большущие замки на три теплушки, иначе бы их захватили. День был очень знойный, дети плакали, матери плакали. Толпы метались по платформе, эшелон уходил за эшелоном. Какая-то растрепанная молодая, деревенская по виду, женщина тащила волоком узел, грудного ребенка она прижимала к груди; ребенок чуть побольше бежал за ней.

Только-только ушел наш эшелон, как объявили тревогу. Где-то в Лефортове горело. Невольно думалось: а вдруг разбомбят поезд?

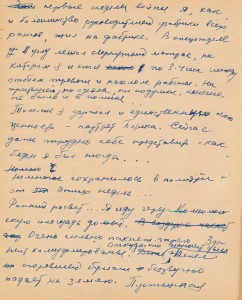

Первые недели войны я, как и большинство руководителей фабрики всех рангов, жил на фабрике. В спецотделе в углу лежал свернутый матрас, на котором я и спал по 3-4 часа между отбоем тревоги и началом работы. Ни простыней, ни одеяла, ни подушки, конечно, не было и в помине.

Там-же я держал и единственную свою ценность – портрет Бориса. Сейчас, даже трудно себе представить – как беден я был тогда. Немногое сохранилось в памяти от этих недель…

Ранний рассвет, я иду через Комсомольскую площадь домой. Очень сильно пахнет гарью. Здания камуфлированы. Откуда-то наносит дым. Пепел сгоревшей бумаги беззвучно падает на землю. Пустынная площадь, гарь и пепел наполняют душу предчувствием конца.

Арбат. Вахтанговский театр в развалинах. Окна соседних домов без стекол. На балконе неподвижно сидит старик. Он словно оцепенел. О чем думает он, случайно избегнувший смерти от упавшей в Москве немецкой бомбы? Высоко-высоко барражирует самолет.

—————

На площади Свердлова выставили сбитый немецкий самолет. Около него молча стоят люди. Да и о чем говорить: ведь сбит самолет не где-нибудь, а над Москвой.

—————

Никто не задает вопроса, одного единственного вопроса: «Почему появилось Смоленское направление, почему немцы на подступах к Ленинграду и к Одессе?» Молчат люди. Это самое страшное – молчание людей.

На станции Нахабино стоит санитарный поезд. Окна открыты. Раненые в чистом белье; глядят на меня и мне, молодому и здоровому, не по себе от этого внимательного взгляда.

—————

Несколько раз меня вызывали в военкомат, но отпускали: ведь я же был забронирован.

24 августа весь день шел нудный дождь. Я ночевал дома и с утра решил заклеить цветной бумагой окна, чтобы можно было их не маскировать. Часов в 12 дня я расположился поесть. Мадера, сыр – все это тогда можно было купить.

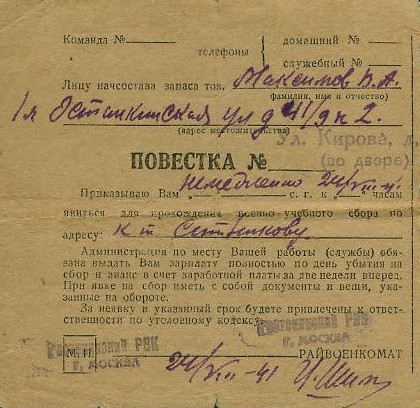

Вдруг повестка: явиться 24 августа. Очевидно очередная ошибка. Только выпил рюмку вторая повестка: «явиться немедленно».

Военком был просто удручен тем, что у меня вместо военного билета – справка «военный билет находится в военкомате». Такие справки давали в 38 году тем, кто имел хоть малейшее отношение к оппозиции. На мое робкое: «Ведь я забронирован» — никто не обратил внимания. Я и до сих пор думаю, что если бы я толком сказал о своей работе – нач. спецотдела военного предприятия – меня не взяли бы. Но и до сих пор я не раскаиваюсь в своей недогадливости. Вопреки моему ожиданию, ехать немедленно на фронт не пришлось. Меня направили в Краснопресненский военкомат. Заехал на завод, попрощался; потом – к матери. Она не плакала – большой выдержки человек. Положила мне в мешок холодных голубцов, попрощалась. Горло мне сжала судорога.

Из метро позвонил Зине. Все было в последний раз. В неосвещенной школе, где-то на Пресне, толпилось множество людей. И опять вместо фронта дали направление в запасный полк в Вешняки. «Поучитесь немного, а уж тогда на фронт». Я подумал, что это разумно: сперва поучить тех, кто никакой, по существу, военной науки кроме солдатской не проходил. Меня посылали на войну как командира. А я всего на всего прослужил солдатом 7 месяцев и кое-как сдал экзамен на должность командира взвода и никогда не командовал. Что я мог дать Родине? Только свою жизнь. Впрочем, весь запасной контингент командиров был не лучше меня.

Ночевал на фабрике, на столе. Утром получил расчет, телеграфировал Клавдии Федоровне. Губенко разрешил Зине уйти с работы.

К вечеру погода разгулялась. На несколько минут я успел зайти к матери. Мать, конечно, сразу поняла, что Зина мне близка. Но она и виду не подала, хотя внезапное появление этой очень молодой и очень красивой женщины сулило неисчислимые угрозы жизни семьи. Мать называла Зину «деточкой» и обращалась с ней как с давно знакомой.

На платформе в Вешняках мы посидели молча, поцеловались. Зина уехала.

Ночь я спал на полу во втором этаже какого-то помещичьего белого дома. В Вешняки нагнали многие тысячи запасников. Не было ни посуды, ни ложек, ни постелей. Людей кормили по сменам почти круглые сутки. Никто, конечно, ничему никого не учил. Еле хватало времени и сил переписать людей. Командиров собрали несколько десятков. Мы тоже ничего не делали. Ловкие под разными предлогами уезжали в Москву, смелые отлучались самовольно.

Время от времени солдат выстраивали и формировали маршевые роты. Мне всегда казалось, что многие рядовые в этих ротах даже винтовки ни разу не держали. Как-то под вечер я был свидетелем того, как на вопрос «Кто станковые пулеметчики?» строй ответил молчанием и тогда командир отделил первых пятьсот человек и объявил: «Вы пойдете как пулеметчики».

Среди нас было несколько фронтовиков. Они смотрели на все свысока, держались независимо и даже своевольно. Помню, что на меня большое впечатление произвел рассказ одного топографа о силе немецкого минометного огня. Но что такое миномет я не знал. Не знали этого и другие. Три недели я болтался в этом лагере и хотя-бы один раз кто-нибудь рассказал нам о войне, о минометах, о немецкой тактике, об организации войск.

Во время воздушных тревог, нас почему-то выводили в лес из наших летних бараков. Несколько раз я побывал в Москве.

Впрочем, я еще надеялся остаться, мне обещали. Может быть поэтому я не испытывал страха перед фронтом. А война шла. Неотвратимо приближался конец. Мы очень плохо знали истинное положение на фронте. Не знаю, как другие, а я, например, не представлял себе, что Ленинград отрезан, что Одесса осаждена, что Киев в полуосаде. Я знал только одно, что наша армия пока не закрепилась, поэтому маленькая удача у Ельни – была радостной и обнадеживающей неожиданностью. Цены ее мы не знали, да и не интересовались ею.

В ночь на 17 сентября мне и еще нескольким командирам приказали подготовиться к отправке. В группе имелось несколько человек, побывавших либо на финской, либо уже на этой войне. Я не совсем понимал, почему некоторые из них, например, лейтенант Сергеев, с еще не вполне зажившей раной, так рвутся на фронт.

Наш старший – пожилой капитан из запаса дал нам 2 часа, чтобы съездить домой. В Сокольниках никого не было. Я успел только позвонить на фабрику Вале Баранчеевой о том, что я уезжаю под Ленинград и передал через нее привет Зине. Но, в конце концов, нам повезло — поезд на Калинин уходил только утром и нас с вокзала опять распустили до утра.

Мать была уже дома. Я переоделся и уехал к Зине. По дороге заехал в Останкино, нарвал своих любимых золотых шаров и через час звонил у подъезда дома № 58 на Сущевском валу.

18 сентября 1941 г. ранним серым холодным утром я в последний раз поцеловал мать на крыльце. Вернусь ли, увижу ли вновь этот старенький дом, высокие сосны, мать?

… На углу Красносельской мы встретились. Мне было стыдно за свой «бедненький» вид. Зина в то утро была наредкость красива…

Контролер не хотела пускать Зину в зал, но при помощи Николая (высокий, рыжеватый лейтенант, участник финской, с которым у нас завязалось некое подобие приятельства) помог нам.

Пригородный поезд, полупустой вагон, серое неприютное небо и только несколько минут на последнее, в самом деле, последнее прощание. А потом… потом тяжелая громадная дверь вокзала закрылась за тоненькой золотоволосой женщиной в черном. Может быть навсегда. Николай не мог удержаться и спросил: «Кто это, такая красивая?» Поезд медленно тащился, пошел дождь, за окном в последний раз мелькали подмосковные станции. Все что происходило – происходило в последний раз…

Было совсем темно, когда под непрерывно моросящим дождем, нас привезли в лагерь на берегу Волги, километрах в 20 – 30 от Калинина[4]. В штабе дивизии нам выдали по паре селедок, хлеб и гостеприимно предложили переночевать тут же на полу. Комиссар дивизии в двух словах рассказал нам, что дивизия пришла сюда на переформирование из-под Смоленска и что с сегодняшнего дня она будет 3-ей гвардейской. Меня покоробило от этого названия. После ужасающих неудач, после неслыханных поражений, среди безумного горя людского – бессмысленно и постыдно играть в бирюльки: так я воспринимал переименование в гвардейские. И особая форма и полуторный оклад – все это казалось какой-то кощунственной игрой, нелепицей, неизвестно кем и для чего придуманной.

Бросив в лесочке всю свою гражданскую одежду, получив пустую пистолетную кобуру, и хорошо представляя себе, как смешно выгляжу в военной форме, я разыскал свой 2 стрелковый батальон. От того батальона, который начинал войну остались – лейтенант Бубенчиков – комбат, командиры пулеметной и минометной рот, писарь Афанасьев, да хозвзвод, всего-то в общем человек 20-30. Все остальные прибыли ночью. За один день батальон одели, вооружили, переписали, кое-как покормили и в ночь на 20 сентября пешим порядком отправили в Калинин для посадки в эшелон и далее на фронт. Солдаты не знали командиров, командиры не знали солдат. И те и другие (исключая ветеранов) имели самое смутное представление о войне, о том, как нужно воевать. Одним словом, сплошные «гвардейцы». Я думал: ведь три недели мы болтались в Вешняках, а если бы нас прислали сюда три недели назад – ведь как-то нас можно было сколотить, хоть как-то приучить друг к другу, хоть пострелять раз-два. А так мы были (и оказались) пушечным мясом, бесплодными жертвами безответственности, политической слепоты, очковтирательства, деспотизма. Впрочем, мне некогда было во все это вдумываться. В первый раз в жизни я был начальником штаба батальона, не имея никакого представления о том, что я должен делать. Целый день я бегал по ротам, отыскивая их то в раковине оркестра, то в ленпалатке, то просто под сосной. К концу дня я стал узнавать своих офицеров. Видимо я внушил комбату какое-то доверие к своим деловым качествам, потому что он не делал мне замечаний. Среднего роста, худощавый, угрюмый, но на самом деле очень сдержанный, немногословный, не крикун. К концу дня он мне совсем понравился. Мне все хотелось спросить его о войне, но постеснялся.

[1] По воспоминаниям это был самый талантливый из 4 братьев. Успешно учился в школе юнг, в 1938 г. был арестован по доносу. Кто-то из однокурсников заметил, что он на зачете или экзамене наизусть ответил названия финских кораблей «Вайнемюйнен» и «Ильмаринен» (а значит сотрудничает с разведкой). Как-то глядя в окно сказал «Какая же на улице грязь» — а значит клеветал на советскую власть. Из мест заключения сумел передать матери карандашную записку «Мама, я остался человеком» — по всей вероятности, к нему применялись методы воздействия, но он никого не оклеветал. Вспоминают, что им давали селедку и не давали воды, так Александр сумел пробраться под колючей проволокой за водой для себя и друзей. О его освобождении активно хлопотала сестра Вера. Освобождение по времени было вскоре после снятия с должности наркома Ежова. После освобождения кто-то в приватной беседе посоветовал ему уезжать из Москвы, чтобы снова не арестовали. Тогда Александр уехал на Диксон радистом, работал под началом Кренкеля, в т.ч в годы войны.

[2] Сын от первого брака.

[3] Т.е. между началом записей и продолжением

[4] Калинин – ныне г. Тверь.

Продолжение —

Обреченные на смерть

За стенами госпиталя

Орфография и знаки препинания рукописи сохранены

Материал для публикации на портале www.world-war.ru

передал внук Кирилл Владимирович Родионов