Обреченные на смерть

Жизнь, готовая в любой момент оборваться в смерть

Опубликованы воспоминания из коричневой общей тетради В.А. Максимова. На обложке тетради приклеен листочек с пометкой «41-44 г.» В тетрадь перед первой страницей вложено письмо от 4 Х-41.

«Мы дети страшных лет России»

Всю ночь мы шли к Калинину. 20 сентября к обеду вышли к посадочной площадке. Посадка шла само собой. По-видимому потому, что Бубенчиков как-то руководил ею за моей спиной. Единственное, что он мне подсказал,- это натаскать сена в вагон, чтобы легче было спать на нарах.

Сквозь высокие серые облака проглядывало солнце. Поблескивали лужи. Вокруг эшелона непонятно суетились и бегали солдаты и офицеры. Тут же были свалены в кучу каски. Я выбрал себе одну, да и то по совету писаря. Какой-то старшина прошел с немецким автоматом на шее. Я поглядел на него с острым любопытством и завистью – он уже видел войну. Так в детстве я смотрел на бойких мальчиков.

Тронулись. Километров через 10 поезд остановился. Комбат послал меня проверить – выставлены ли караулы. Для чего нужны караулы в поезде, я не знал, но спросить побоялся. Не успел я добежать до командира средней роты, как поезд пошел. Как-то я ухитрился вскочить на тормозную площадку. Был я без шинели, а поезд все шел и шел. Так и дрожал почти до самой Москвы. Наконец, в Ховрине остановились. Черное небо, черная станция; черная зловещая тишина над Москвой. Где-то совсем рядом жила Зина, но как далеко была она от этого эшелона, от моей шинели, каски и пустой пистолетной кобуры. Кое-как нашел свою теплушку. Ощупью отыскал свободное место на сене. Отчаяние душило меня. К счастью я не спал почти двое суток, и сон пересилил и тоску и безнадежность.

21.09. 1941 г. Раннее утро. Александров. Стоянка Дождь, загаженные испражнениями пути. Мокрые, хмурые люди; все чужое.

Почти свечерело, когда мы влетели в Вологду. Три четверти горизонта затянули высокие синевато-черные тучи, на западе они были зловеще-красными. Два паровоза нетерпеливо дымили в голове эшелона. Нас кормили. Офицерам выдали наганы. Кое-как я приспособил к нагану пистолетную кобуру. Патронов не дали. Все это не выглядело обнадеживающе. Патронов не было. Зато был противогаз.

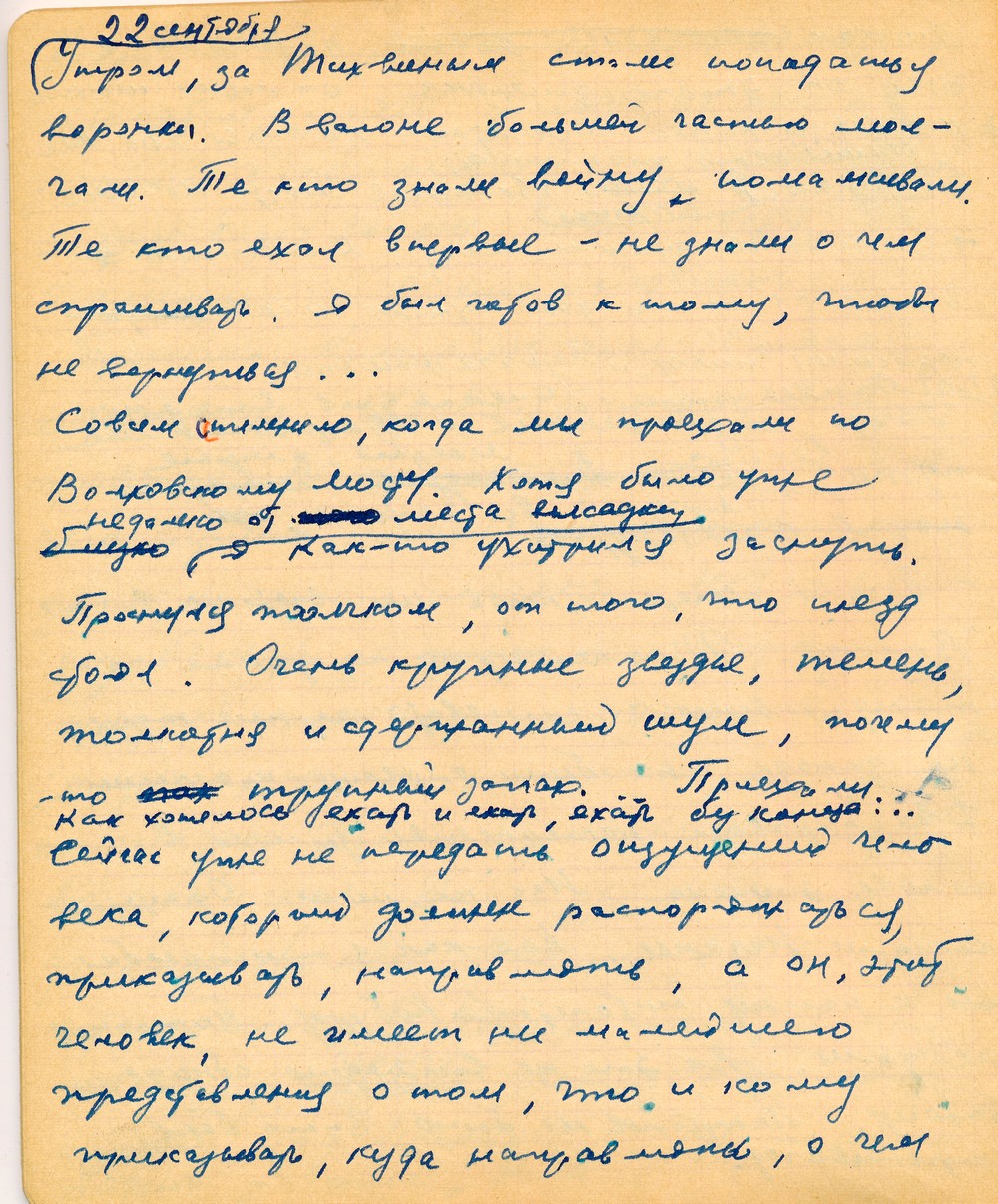

22 сентября 1941 г. Утром за Тихвиным стали попадаться воронки. В вагоне большей частью молчали. Те, кто знал войну, помалкивали. Те, кто ехал впервые – не знали о чем спрашивать. Я был готов к тому, чтобы не вернуться.

Совсем стемнело, когда проехали по Волховскому мосту. Хотя было уже недалеко от места высадки, я как-то ухитрился заснуть. Проснулся толчком от того, что поезд стоял. Очень крупные звезды, темень, толкотня и сдержанный шум, почему-то трупный запах. Приехали. Как хотелось ехать и ехать, ехать без конца…

Сейчас уже не передать ощущений человека, который должен распоряжаться, приказывать, направлять, а он, этот человек, не имеет ни малейшего представления о том, что и кому приказывать, куда направлять, о чем распоряжаться. Ясно было только одно: очень темно и очень непонятно что следует делать.

23 сентября 1941 г. Наконец рассвело. День обещал быть погожим. У линии валялось множество попон, убитые лошади, хомуты; вкривь и вкось стояли повозки. Так как надо было что-то делать, то я захватил две санитарных фуры. Одну отдал санвзводу, в другую положил свой чемодан и сундучок Бубенчикова. Но, вскоре полковой врач отнял одну фуру.

Весь день мы топтались у станции. Впрочем, станции почти не было. Развалины с уцелевшей надписью «Войбокало». Перед вечером разыгрался воздушный бой. Совершенно непонятное зрелище – вертятся самолеты, стреляют, а что и зачем – непонятно.

Роздали карты, отдали приказ, из которого я ничего не понял, построились, пошли. Почти сейчас же вернули, отвели батальон километра за два от станции. По просеке шли мачты электропередачи. Висели оборванные провода, было как-то пустынно-пустынно и очень тихо. Ржавеющие рельсы казались мертвыми. Никто не говорил громко. Прошел какой-то мужик, никто его не остановил и он нами не заинтересовался.

Уже в сумерках нас опять повели через переезд, по длинной пустой и черной деревне. У одной избы стояли два мальчика. Что-то сперло мне горло от их сиротливого вида. Я дал младшему большой кусок сахара, которым запасся на ночной марш. «Титибо» прошептал мальчик. От всего ощутимо пахло бедой: и от начинавшейся ночи и от пустых, темных изб, и от этих неизвестно зачем оставшихся здесь ребятишек.

На горизонте все время беззвучно лопались разрывы зенитных снарядов, бродили столбы прожекторов. По дороге брели легкораненые, белели повязки, вспыхивали огоньки папирос, изредка проезжали машины. Время от времени возникал непонятный рокот, непохожий ни на стрельбу, ни на разрывы авиабомб. Кто-то сказал, что это какое-то особо засекреченное оружие.

24 сентября 1941 г. На рассвете мы свернули с шоссе и по болотистой просеке пришли к берегу Ладоги.

День настал хмурый, холодный. На берегу я нашел щели и мелкие окопы, поспал немного в одном из них. Целый день шла суета, в которой я не принимал участия. Пришел очень пожилой ст. лейтенант. Оказалось, что он новый комбат, а Бубенчиков – начштаба, а я – просто адъютант. Новая должность ничего мне не говорила. Пришел начфин. И выписал аттестат Клаве.

Иногда вдалеке пролетали мессершмиты. Поздно вечером стали строить батальон. 5-я рота где-то пропала. На меня с руганью обрушился комбат; кричал, что я ничего не делаю, вот, не знаю где 5-я рота. Я побежал по кустарнику туда, где рота была днем, никого не нашел, споткнулся и упал животом на острый пенек. Ужасная боль вдруг подсказала мне, что я на войне и хорошего ждать нечего. Один Бубенчиков был невозмутим и двумя словами ободрил меня. Опять всю ночь мы шли, и все яснее слышалась стрельба, и ближе рокотало неизвестное орудие, гуще брели раненые. Наступало 25 сентября 1941.

25 сентября 1941 г. Занялась заря, когда мы миновали деревню. Слева от нас был сосняк, справа тянулся заболоченный кустарник.

Над головой что-то резко и грубо свистнуло. Я догадался, что это — снаряд, первый в моей жизни. Было любопытно, но не страшно. Встало солнце, туман стелился по лесу, нас остановили; подъехала кухня, стали раздавать кашу. В сосняке почему-то стояли часовые и не пускали нас в лес.

Афанасьев принес миску жидковатой пшенной каши. От нее валил пар. Тут – у меня провал в памяти. Помню – пар от миски, а дальше – провал.

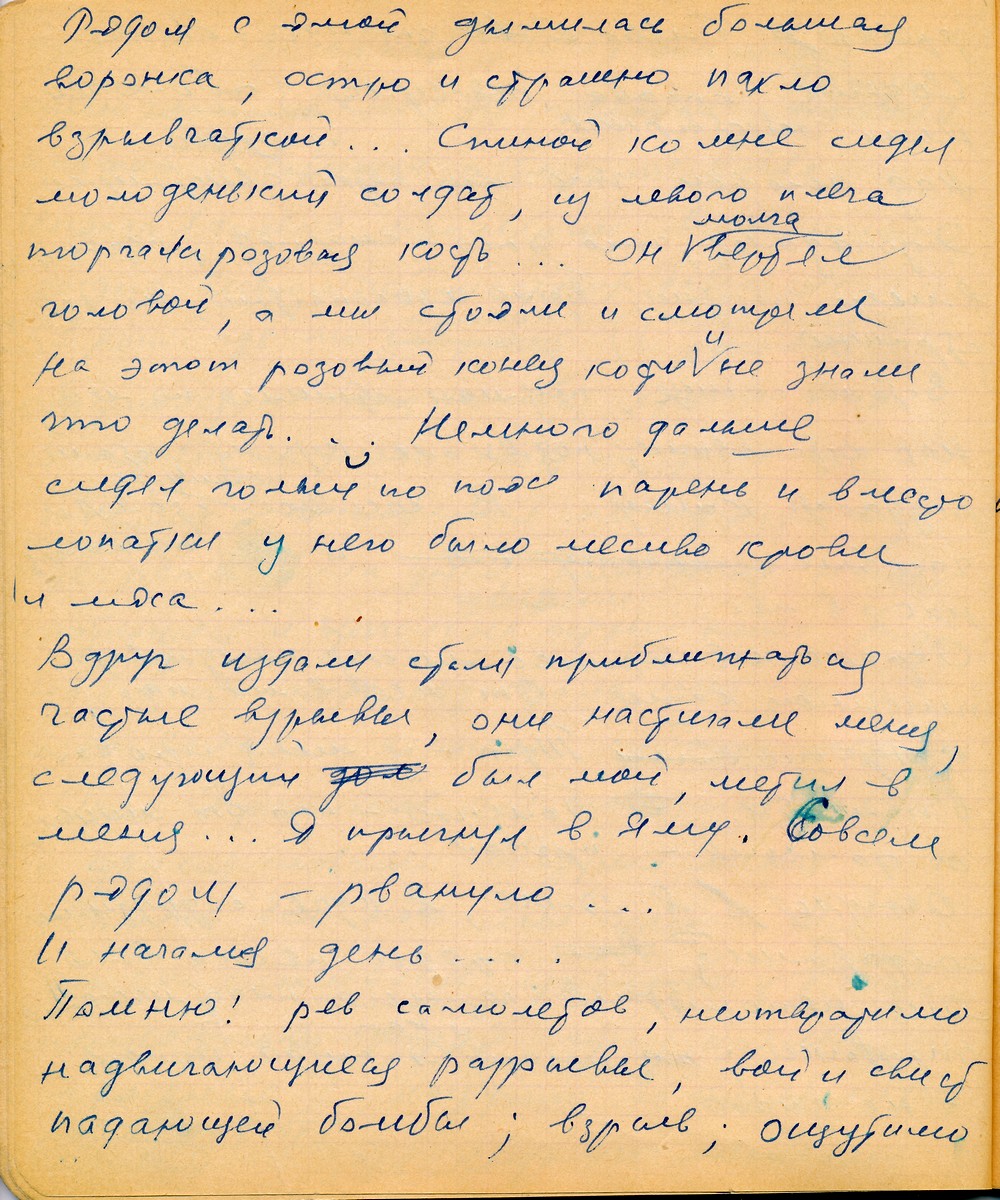

Очнулся в яме, в куче с другими солдатами; среди песка валялись непонятные черные пластмассовые трубочки; почему и как я туда попал – не знаю. Рядом с ямой дымилась большая воронка, остро и страшно пахло взрывчаткой. Спиной ко мне сидел молоденький солдат, из левого плеча торчала розовая кость. Он молча вертел головой, а мы стояли и смотрели на этот розовый конец кости и не знали, что делать. Немного дальше сидел голый по пояс парень и вместо лопатки, у него было месиво крови и мяса.

Вдруг издали стали приближаться частые взрывы, они настигали меня, следующий был мой, метил в меня. Я прыгнул в яму, совсем рядом рвануло.

И начался день….

Помню: рев самолетов, неотвратимо надвигающиеся разрывы, вой и свист падающей бомбы; взрыв; ощутимо вздрагивает земля, комья грязи падают рядом, ударяют в спину. Совсем низко, почти над соснами – желтые широкие крылья с черным крестом, яростная пулеметная очередь, ветки, сбитые ею падают на землю и какая-то никчемушная мысль: «а ведь там сидит человек. Я ничего ему не сделал, а он сейчас убьет меня…».

Иду по лесу собирать батальон. Огромная воронка, на краю неподвижное тело. Тихо, очень тихо.

На дороге горит сосна, еще не рассеялся дым от взрыва, в недалекой деревне полыхает изба; наш рыжеватый фельдшер наганом останавливает машину и грузит в машину раненых.

—

Я прячусь в водосточную большую трубу от очередного самолета. Тут, кажется, совсем безопасно.

—

Я предлагаю Бубенчикову вывести людей из сосняка в кусты через шоссе. Там почему-то не бомбят. А здесь вид убитых деморализует людей. Бубенчиков не соглашается: «Пусть привыкают».

—

Нет никакой возможности собрать батальон и подсчитать убитых. Известно, что один взвод под сосной получал гранаты; прямое попадание, и никто не знает – уцелел ли кто-нибудь из взвода.

—

Командир 5-й роты, политрук и писарь лежали рядом. Командира контузило, политруку оторвало ноги, а писарю большой осколок угодил прямо в вещевой мешок. В мешке лежал и единственный список пятой роты. Лейтенант Сергеев, поехавший на фронт с незажившей раной убит.

Старик-комбат помогал грузить раненых, и у него вышла грыжа.

—

К вечеру кое-как подсчитали, что не хватает около ста человек. Но сколько убитых, сколько раненых, сколько сбежало – неизвестно.

—

Опять летят самолеты… Прячемся в щели. Молоденький сержант оглох и онемел. Кто-то стучит по каске, сержант оборачивается,- ему показывают на небо и он быстро заползает в щель. Мы – следом за ним. Один Бубенчиков прислонился к сосне и курит. Такой невзрачный, немудрящий – стоит, курит, поглядывает на небо. Мне стыдно и я вылезаю из щели.

—

Уже в темноте иду в деревню, в штаб полка. К крышам тянутся разноцветные трассы от самолета. При свете огарка мне втолковывают, что если я не дам через час списка убитых и раненых, то меня будут судить. Мне как-то все равно. Когда я возвращаюсь, батальон уже строится, и мы уходим из проклятого сосняка. Вспоминаю, что 25 сентября 1940 г. Я сидел в спецотделе и писал: «Стоит ли писать о том, что я Вас люблю? Вы и сами это знаете…» Что делала сегодня Зина? Посмотрела – бы она на меня…

—

Откуда-то становится известным, что незадолго до нашего прихода, в проклятом сосняке стояли и стреляли те самые секретные орудия, рокот которых слышали мы ночью. Теперь все понятно: и часовые и бомбежка. Кто-то сосчитал, что налетов было десять. Я не помню. Я слишком устал. Я ни о чем не думаю, даже о том, что списка убитых и раненых у меня нет, и мне угрожает суд.

26 сентября 1941 г. Светлеет небо, рваные тучи куда-то торопятся над темной лесной дорогой. Ноги разъезжаются в сыром суглинке, в колеях полно воды и палых листьев.

Вдруг выясняется, что за штабом батальона идет всего одна рота. Где батальон – Бог весть. Садимся на сухой пригорок, посылаем на поиски. Инструктор из полка зло выговаривает мне, что я – пустое место, раз не знаю, почему оторвался батальон. Бубенчиков по обыкновению молчит. Я – умираю от стыда, злости и бестолковости всего происходящего. Где-то недалеко начинают постреливать, изредка слышны взрывы.

Приходит связной. Оказывается на развилке (в километре от нас) командир полка направил батальон по правой дороге. Командира батальона известить он не счел нужным или не догадался.

Немного спустя выходим на поле, поднимающееся к западу. За гребнем пулеметная стрельба, ближе к нам рвутся и рвутся снаряды. Разрывы на позднем рассвете удивительно красивы – и напоминают батальные картины времен первой войны.

Из-за гребня выскакивают цепью огромные низколетящие самолеты. Через все поле очередью рвутся бомбы. Мы падаем, хотя бомбы рвутся в 300 метрах от дороги. Один Бубенчиков стоит, потихоньку ругаясь.

Постояли, потом ушли влево, на опушку леса. Вырыли ямку, накрыли жердями, подвели телефон – вот и КП.

Так прошел день; непонятный, хмурый, холодный и голодный день. Над лесом крутились самолеты, рядом бомбили, а мы топтались около КП.

Уже к вечеру пришел приказ. Надо было куда-то двигаться. Шестая рота почему-то оказалась в двух километрах от нас и Бубенчиков послал меня за нею. На карте он показал мне место, где будет батальон. Связного мне не дали, а я не знал, что на войне в одиночку не ходят. В лощине валялись конские трупы, было много воронок. Из ямы торчал зад человека. Я нагнулся, потрогал – живой. Окрикнул: никакого ответа. Я пнул ногой в зад. Кое-как вылез солдат; глаза остановившиеся, бессмысленные. Так он сидел в ямке уже много часов, навсегда напуганный бомбежкой.

Над лощиной, на плоском холме, из ямок выглядывали люди в касках. В одном из них я узнал комроты – 6. Было такое впечатление, что все сидящие в ямках смертельно чего-то боятся. Невдалеке за огородами темнели избы. Это была деревня Гайтолово – очень потом известная в истории прорыва блокады Ленинграда. На огородах густо лежали трупы. Далеко-далеко, на самом свинцово чёрном горизонте, галочьей стаей вились самолеты, и было ясно видно, как множество бомб летело вниз. Одного взвода с ротой не было. Я послал за ним замкомроты. Взвод потом нашелся совсем в другой стороне, а замкомроты я так и не видел больше.

По-видимому, я что-то напутал и свернул не на ту дорогу. Меня, правда, предупредили чужие солдаты, сидевшие у дороги в окопе, что впереди немцы, но я выполнял приказ и вел сотню людей, не подозревавших, что ведущий не знает, куда собственно он идет.

Так мы дошли до полянки. Много деревьев на опушке было сломано. Следы танковых гусениц искрестили поляну. Несколько почему-то очень плоских, каких-то расплющенных тел в нашей форме были раскиданы по поляне. И вдруг я догадался, что это – раздавленные танком красноармейцы. И тут же затрещали автоматы и пули застучали по стволам. Мы бросились назад и залегли. Что же делать дальше? Полежали, побрели назад. Куда? Вот чего я не знал. С облегчением я увидел нашего фельдшера, стоявшего на дороге. Он показал мне направление. Нашли батальон около кухни. Бубенчиков не дал покормить роту и повел ее сам. Он рассказал, что батальон должен занять исходное положение, а утром будем атаковать немцев, окопавшихся за Черной речкой у деревни Гонтовая Липка.

Быстро темнело. В лесу были нарыты ячейки, в которых молча сидели чужие солдаты. Они шепотом кляли нас за шум, который обязательно услышат немцы и тогда всем будет плохо.

Мы уселись в квадратной яме, Афанасьев разорвал пачки с печеньем и дал нам масло. Я был удивлен таким богатством. Писарь снисходительно пояснил. Что это – командирский доппаек. Мы ели и курили и я был вполне счастлив тем, что нашел батальон, что я сыт и что атака еще далеко. Шум, поднятый нами, и в самом деле, не прошел даром. Низкий свист и разрыв. Низкий свист и разрыв. «Мины»: — пробурчал Бубенчиков. Мины представлялись мне квадратными ящиками, точно такими, какие я видел в каком-то военно-морском фильме еще в 1916 г.

Какова бы ни была их форма, мины продолжали свистеть и рваться в 30-40 метрах. Я оцепенело ждал: вот-вот упадет к нам. Отчаянный крик нарушил это оцепенение. Человек кричал от боли и страха. А у меня вдруг мелко-мелко задрожала нога. Бубенчиков придавил мою ногу, но промолчал. Умный был мужик.

Обстрел прекратился. Уже в полной темноте мы прошли через лес (он тянулся совсем узкой полосой), вытаскивая ноги, миновали болото и в небольшой сосновой рощице нашли свой штаб. Яма в три квадратных метра, прикрытая тонкими осинами, представилась мне уютным и безопасным убежищем. В ней можно было только сидеть и то – согнувшись. Немного погодя, Бубенчиков вдруг вспомнил про 4-ю роту и приказал мне привести ее. Над болотом тянулись пестрые ленты трассирующих пуль. И мне все казалось, что они сходятся на мне. Стало страшно. И я повернул обратно.

В яме все дремали. Бубенчикову я сказал, что не нашел роты. Он промолчал. Тогда сбивчиво и торопливо я стал доказывать, что атаковать мы не можем, что люди деморализованы, не готовы к бою, что надо скорее доложить в полк и добиваться отмены атаки. Бубенчиков все молчал. В сущности, я был прав: нельзя вести в бой совершенно сырое, несколоченное подразделение. Но будь моим комбатом другой человек, он мог бы расстрелять меня за трусость.

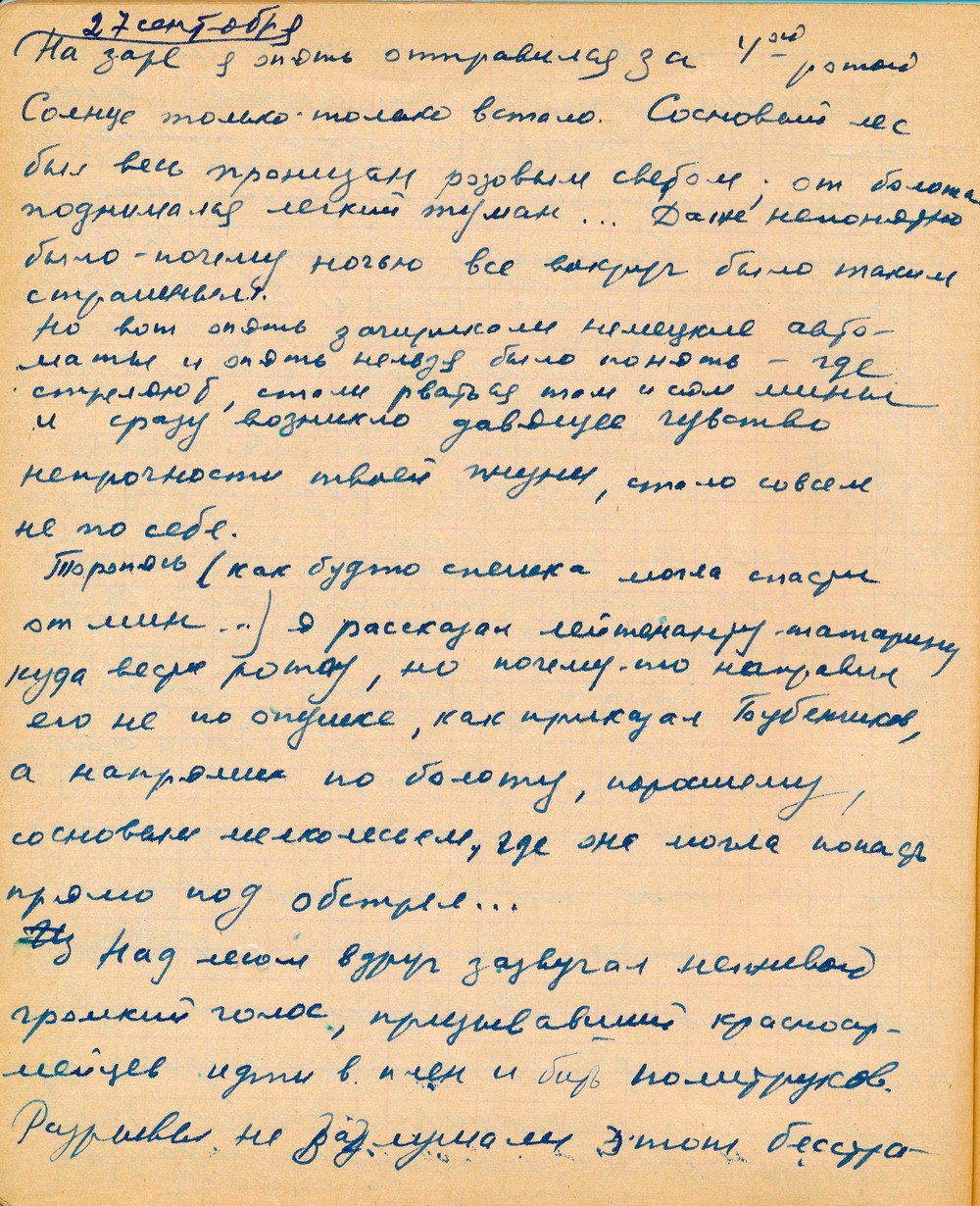

27 сентября 1941 г. На заре я опять отправился за 4-й ротой. Солнце только-только встало. Сосновый лес был весь пронизан розовым светом; от болота поднимался легкий туман. Даже непонятно было – почему ночью все вокруг было таким страшным.

Но вот опять зачирикали немецкие автоматы, и опять нельзя было понять – где стреляют, стали рваться там и сям мины и сразу возникло давящее чувство непрочности твоей жизни, стало совсем не по себе.

Торопясь (как будто спешка могла спасти от мин) я рассказал лейтенанту-татарину куда вести роту, но почему-то направил его не по опушке, как приказал Бубенчиков, а напрямик по болоту, поросшему сосновым мелколесьем, где она могла попасть прямо под обстрел.

Над лесом вдруг зазвучал неживой громкий голос, призывавший красноармейцев идти в плен и бить политруков. Разрывы не заглушали этот бесстрастный голос, и он гремел над лесом, и нечего было противопоставить ни ему, ни чириканию автоматов, ни минным разрывам. Было очень страшно, и страх этот был еще тягостнее от розового утреннего света, заливавшего сосняк.

Потом мы сидели с Афанасьевым во вчерашней песчаной яме и составляли строевую записку. Над ямой стоял помощник командира хозвзвода – еврей, ветеран дивизии и было видно, что он злится и презирает меня за то, что я спрятался в яму. Конечно, глупо было сидеть в этой большой квадратной яме, в которой все осколки были твои, так как им некуда было разлетаться. Над лесом крутились «мессершмиты» и вдруг захотелось, чтобы все окружающее оказалось дурным сном.

—

На КП шла бестолковая суета. Зуммерили телефоны, командир полка требовал, чтобы батальон форсировал какую-то речку. У нас не было никакой связи с ротами, вокруг рвались мины, впереди густо стреляли. Бубенчиков помалкивал. Слева летали большие желтокрылые самолеты с черными крестами. Ярко светило солнце, а мне было страшно и стыдно, т.к. я не знал, что же мне делать?!

Придя в полное отчаяние, я стал чистить свой наган, сплошь забитый песком. Мой враг (так мне казалось, по крайней мере) – инструктор по пропаганде сердито пробурчал, что чистить наган не время, когда идет бой. Я сунул наган в кобуру, но что надо делать сейчас – спросить побоялся. Полковой телефонист, сидевший в соседней ямке, позвал меня. Улегшись на живот, я взял трубку, все время, ожидая, что в спину попадет мина. Командир полка опять кричал, что надо форсировать реку и ругался за то, что я не знаю о положении дел на реке. А откуда я мог знать? Бубенчиков встал, натянул покрепче пилотку и сказал, что пойдет к ротам. Не торопясь он вошел в соснячок на болоте и скрылся из вида.

Вдруг из-за кустов выполз командир 4-й роты. Он полз и стонал — осколок попал ему в ногу.

Немного спустя, ковыляя, показался инструктор полка; он тоже был ранен. Командир минометной роты, высокий рябоватый лейтенант, причитая, усадил инструктора на лошадь и сам ушел с ним.

Опять меня позвали к телефону. Когда я сказал, что Бубенчиков ушел к ротам, а связи с ним у меня нет (я и до сих пор не знаю – почему ее не было), майор стал матерно ругаться и кричать: «Хоть раком ползи, а чтоб связь была». Покричав, он бросил трубку. Так прошло несколько часов. Изредка рвались мины, не умолкала стрельба где-то впереди; приползали и приходили раненые; самолеты бороздили небо, подернувшееся дымкой.

Появился командир взвода связи, сказал, что батальон приготовился форсировать речку. Мне так надоели звонки из штаба, что я сам доложил о готовности к форсированию и услышав обрадованное восклицание нач. штаба, тут же прибавил: « буду менять КП».

Что КП меняют, это я слышал, но как это делается – не имел ни малейшего представления. К тому же я не знал где батальон.

Вдалеке, за болотистым мелким сосняком, виднелся лес. Я махнул на него рукой и сказал телефонисту: «Вот там будет КП. Тяните туда связь».

От кого-то – чуть ли не от Бубенчикова я слышал, что снайперы бьют по командирам, распознавая их по командирским сумкам и кобурам. Планшет поместился вместе с кобурой под шинелью, а сумка (в которой лежал А.Франс – «Сад Эпикура» на французском, фотографии Зины и Бориса) никак под шинель не влезала. Я оставил ее в щели, около раненых, думая, что потом возьму. Бежал по болоту; падал, когда близко рвалась мина. Чертовски мешал противогаз. Пот заливал глаза. Какая-то болотная трава, с виду похожая на тую или кипарис пахла остро и почему-то страшно.

Выбрал на опушке пенек, сел. Ждал связь, а ее не было. Где-то кричали: «Ура!» Стреляли, проходили солдаты, а я сидел и ждал.

Появился румяный политрук из резерва, почему-то прикомандированного к нашему батальону. Вместе с ним два солдата несли на палке несколько котелков с супом; на поверхности супа плавали хвоя и песок. Они разыскивали 6-ю роту.

Рядом разорвалась мина. Несколько мелких осколков на излете упали на шинель между коленями. Вдруг появился знакомый солдат. Вид у него был растерянный; винтовка без затвора. Неожиданно он сказал: «А вот там – немцы». По его словам до немцев – метров 100. Немцы его остановили, отобрали винтовку, дали вот эту винтовку без затвора, послали обратно, чтобы он привел в плен еще кого-нибудь. Я слушал, и ужас охватывал меня. Ведь я был безоружен. Машинально я стал снимать кубики. Но мне не приходило в голову, что солдата надо задержать, арестовать, допросить.

Подошли два незнакомых офицера. Невдалеке прошла цепь солдат. Оказалось, что это 4-я гвардейская шла в наступление. Офицеры дали мне три патрона для нагана. Я втиснул их в барабан, и мне стало веселее. Потом, тревога охватила меня. Вот уже не один час я сижу здесь, а батальона нет и телефонистов нет. Мне стало ясно, что дело плохо, что я потерял батальон и мне грозит беда. Изо всех сил я побежал на старое КП. Там лежали только раненые. Один из них сказал, что приходил командир полка и забрал с собой телефонистов. Что делать?

Забыв про сумку, я побежал на поиски. На опушке мне встретился наш фельдшер. Он дал мне сухарь и водки. В голове у меня зашумело. Я думал: «Ну, что же Бубенчиков расстреляет меня. Я этого заслужил. Но, все равно, я должен найти батальон».

С какой-то примиренной обреченностью я брел по просеке и вдруг увидел Бубенчикова и командира полка и злосчастных своих телефонистов. Никто не удивился моему появлению. Только Бубенчиков сказал: «Никогда не отрывайся от связи»… И все. Это был настоящий человек. Когда я пришел в себя, я понял, что батальон будет атаковать. Командир полка важно сказал: «Я пойду с вами». До речки было около километра. По лесу густо валялись противогазы, винтовки, мешки, подсумки. Рядом со мной шел Афанасьев. Я подобрал винтовку, в магазине оказались патроны. Мне было все равно, я ничего не боялся, я шел к рубежу атаки так, как шел бы в театр. Где-то совсем рядом стрекотали автоматы, где-то частили пулеметы, мне было все равно. Я был пьян и беззаботен. Тем временем командир полка где-то отстал.

И вот она – Черная речка. Совсем небольшая реченка. Болотистая пойма не превышала и 50 метров, за ней стоял лес, из которого неслись крупные звезды трассирующих пуль. Там были немцы. Мы легли. Бубенчиков сел на пень и занялся ручным пулеметом, отказал у какого-то солдата. Я и Афанасьев сползли вниз к речке и залегли под деревом. Прямо в глаза светило солнце. Вот сейчас Бубенчиков бросит гранату, и мы побежим через болото, будем кричать «Ура», погоним немцев. Все равно. Я был пьян и смел. Сзади на пригорке блеснуло пламя, рванул взрыв. Мы все лежали, и решимость уходила куда-то. Так прошло около часа. Наконец мы всползли наверх. Творилось что-то непонятное. Бубенчикова не было. Никто не командовал, все казалось, чего-то ждали.

Оказалось, что Бубенчиков тяжело ранен той самой единственной миной. Что же делать дальше? Командир пулеметной роты (у него была благодатная должность: роздал взводы по ротам и заботился только о том, чтобы остаться в стороне от событий) – кадровый старший лейтенант сказал, что я должен принять командование. Вот когда я испугался… Позвонил в полк; командир полка обещал прислать командира взамен Бубенчикова, а пока я остался старшим.

Совсем свечерело. Ракеты заливали белым светом реку и лесистые берега. Я был в полной растерянности. Мне и в голову не приходило, что надо связаться с соседями, выставить охранение, организовать связь с ротами, вынести раненых. Я просто не знал всего этого!

Тут пришла в голову мысль: пойти за своей сумкой на бывший КП и вот, никому ничего не сказав, один, я пошел ночью искать старый КП, бросив батальон, одержимый одной мыслью – разыскать сумку.

Довольно быстро я нашел КП. Там были совсем чужие люди. Все крепко спали, когда я вполз в щель.

Удивляюсь до сих пор своему легкомыслию. Сперва меня приняли за шпиона. Потом сердитый голос сказал, что никаких сумок здесь нет. Все опять легли. Часового у них не было. Их можно было взять голыми руками. Впрочем, и меня и весь брошенный мною батальон можно было взять голыми руками. Удивительно, что немцы этого не сделали. До сих пор не понимаю: почему они этого не сделали. Как бы там ни было, я пошел, почти побежал обратно. Где-то на краю болота взвилась ракета и с этого места помчались цветные светляки трассирующих пуль. Зачем-то я упал. Опять остро и страшно запахло той утренней травой, а рука уткнулась во что-то холодное и жуткое. При свете ракеты я увидел, что упираюсь в лицо трупа.

… Уже подходя к Черной речке, я наткнулся в лощине на раненых. Принес им воды в каске из болота, побежал к телефону, чтобы вызвать врача.

Когда подбегал к тому месту, где рассчитывал найти Афанасьева и телефон – увидел, как часовой метнулся в куст: испугался меня, принял за немца.

Врач сказал, что раненых надо вынести на дорогу. Как и на чем выносить – его не интересовало, а я не знал. Так и остались тяжело раненые в лощине.

28 сентября 1941 г. Я не помню, как прошла ночь. Утро занялось серое, холодное, угрюмое. Небольшой круглолицый мл. лейтенант, который не расставался с вещевым мешком, был единственным среди нас человеком, проявившим рассудительность. Он сказал, что надо похоронить мертвых. Они откуда-то набрались – мертвецы. Помню одного: худой, остроносый, весь какой-то серый, с запекшейся на кадыке кровью. В кармане его гимнастерки я нашел письмо: «Дорогой Ваня, я сочувствую Вам в Вашей тяжелой жизни…». Больше ничего о нем не было известно. Низкое серое небо, чужая черная вода, тишина и это серое человеческое тело, закончившее свою тяжелую жизнь невдалеке от деревни Гонтовая Липка на речке Черной, все это было так горестно, так страшно. Все мы были обречены умереть этим угрюмым утром, у черной чужой и холодной воды.

—

Потом погода разгулялась. Политрук, который вчера нес котелки с супом, был назначен комбатом. Он послал старшин в тыл: за водкой продовольствием и патронами. Меня послал с ними – чтобы не разбежались. Довольно долго мы шли по лесу, косо освещенному солнцем. Все время и непонятно где постреливали автоматы, свистели и гулко рвались мины. На болотистой полянке стояло немецкое противотанковое орудие и веером лежали убитые немцы, в серых мундирчиках, почему-то очень маленькие.

На большой дороге осела на одну сторону повозка без лошадей, около нее валялось что-то бесформенное в шинели – то, что остается от человека после прямого попадания мины. Мы прошли мимо этого кома человечьего мяса молча, настороженно скашивая глаза. Так добрались до тыла. Боясь, что солдаты бросят патронные ящики, я шел по просеке последним, отпустив далеко вперед тех, кто нес мясо, сухари и водку. В ямах стояла холодная осенняя вода. Жалко и страшно свисали оборванные провода с мачт электропередачи, слышалась стрельба, где-то бомбили. С запада все громче неслось урчание самолетов. И вот они выплыли – желтокрылые с черными крестами. Шли они довольно высоко: километра два-три. Вот стали заходить. Не в силах ждать свиста бомб, я торопливо глотал водку их фляги, заботливо прицепленной к моему ремню Афанасьевым. С непривычки я сразу опьянел и уже спокойно глядел на самолеты. К моему удивлению они не бомбили, а сбросили тучу листовок. Кружась, листовки скрылись за лесом.

Я пошел дальше, совершенно пьяный от водки и пережитого ненужного страха. Скоро я очутился над речкой; меня отделял от нее пологий откос, уставленный высокими пнями, заросшими густой пожелтевшей травой.

С отчетливо ясным ощущением того, что я уже видел когда-то эту речку, эту болотистую пойму и кусты за ней, я спустился к речке, перешел ее. Вода не доходила до икр. Единственное, что поразило меня, это вдруг наступившая тишина. Я уже прошел 10-15 метров, когда что-то неясно-тревожное заставило меня повернуть голову налево. Совсем недалеко от меня, по кустам бегали какие-то молодые люди в серых мундирах с погонами, без фуражек. Они выглядывали из-за кустов и опять пригибались, забегая между мной и речкою. Вот когда я понял – как можно мгновенно протрезветь. Пытаюсь достать наган под шинелью, я рванулся назад, поднимая брызги, проскочил речку. Две-три очереди пуль прошли рядом. Упав, я полз среди пней к лесу. А наверху сидели и смотрели мои солдаты.

Потом оказалось, что барабан в нагане, забитый песком не вращался, а против бойка было пустое гнездо. Даже застрелиться я бы не смог и так и попал бы в плен, не успев сделать на войне ничего путного и полезного.

На КП было много народа: офицеры из штаба, артиллеристы и еще кто-то. В стороне, в небольшой впадине, похожей на воронку от какой-то древней авиабомбы сидели сержанты — пополнение. Я смотрел на них снисходительно. Ведь я уже попробовал войны и все здесь, на переднем крае, в 200 м от немцев – мне свое, знакомое. Они же настороженно оглядывались, прислушивались к стрельбе.

Молодой сержант – из полковой разведки – рассказывает, что в деревне он нашел двух раненых немцев. «Чего-ж ты их не убил?» спрашивает помначштаба полка. Меня покоробило от этого вопроса: «Как можно убивать раненых?!». Святая наивность!

—

Звонит командир полка: «Артподготовка. Атакуйте через пять минут я хочу слышать русское «ура»». Меня посылают поднимать залегших на болоте людей.

Выхожу на откос и так как с того берега начинает стрелять крупнокалиберный пулемет, я ложусь и кричу: «Вперед, вперед!»

Лежащие в траве оборачиваются. Наверное, они думают: «Хорошо ему, сукиному сыну, кричать из-за кустов. Пусть сам пойдет вперед…» Так или не так думают, но продолжают лежать. В это время стреляет наша батарея. Пять выстрелов. Их ровно пять, как и минут, через которые должно было раздаться русское «ура».

Начинает стрелять и наша минометная рота. Мины падают посреди болота. Надо увеличить прицел. И сделать это надо быстро, потому что при таком прицеле мины могут упасть и на наши головы. По закону рассеяния мины могут недолететь 20-30 метров.

Но как сделать, если телефонная связь с минометной ротой по штатам не положена, а минометы стоят в 600-700 м от КП? Я бегом бегу к минометчикам. А что будет, если немцы начнут наступать? Минометчиков я не нашел. Постреляв, они благоразумно сменили свои огневые. Благоразумно, так как немцы уже начинают стрелять по району, откуда вела огонь наша рота. Очевидно, у немцев с телефонами дело обстоит лучше.

Стою на опушке, а по всей широкой поляне, которую я должен перейти, чтобы вернуться на КП, кучками рвутся мины. Стреляют по площадям, по тем самым, через которые лежит мой путь.

Солнце закатывается. Вечер тихий, весь какой-то благостный; пахнет палой листвой, болотными травами. Небо мирное, успокоенное. На поляне вспухают низкие облака разрывов. Вонь от взрывчатки перебивает милый запах осеннего вечера.

Собираюсь с духом, бегу. Мины ведут какую-то игру со мной: то сзади рвутся, то спереди. Вот эта летит в меня. Падаю в густую, пожелтевшую траву и проваливаюсь в противную холодную воду. Под травой – совсем не видная сверху канава, полная воды.

Мокрый добираюсь до КП. Новый комбат – он чем-то мне глубоко несимпатичен – уже забыл, что он меня посылал. От злости и холода я вру ему, что меня контузило.

Выжимаю брюки, портянки (очень хорошие, шерстяные, из моих гражданских брюк), развешиваю на кустах. Залезаю в ямку к Афанасьеву. Кое-как согреваюсь и сплю.

29 сентября 1941 г. Составил строевую записку. Солдат и сержантов – 200; командиров -5. В Калинине нас было 750 человек. Стараюсь отогнать мысли о том, что мне никак не отчитаться за батальон и перехожу к текущим делам. Отпускаю Афанасьева в ПМП (полковой медпункт) проверить по спискам раненых свои потери.

Комбат предпринимает очередную попытку перейти речку Черную. На этот раз посылает 6-ю роту. Командир 6-й роты – не очень складный, худой москвич слушает приказ и уходит. Вскоре начинается ожесточенная стрельба. Откуда-то становится известно, что рота залегла. Меня посылают поднимать роту. Со мной идет политрук роты. Пули густо летят над нами. Политрук идет на левый фланг. У последних березок я залегаю, потом вскакиваю и хочу сделать хороший спортивный прыжок, чтобы опять залечь, опять вскочить и т.д. Словом – перебежка по всей форме. Итак, вскакиваю, но – прыжок не получается. Со страшной силой что-то ударяет меня прямо по правой лодыжке, прямо по той самой косточке, которая так болит при ударах. Я падаю в окопчик, смотрю на сапог: две дырочки, струйки крови и невыносимая боль. Вот, оказывается, почему так стонут раненые. Я громко, очень громко матерюсь. В двух шагах длинными очередями бьет станковый пулемет, а я стягиваю сапог и кричу: «Бей Гитлера!». Когда кричишь, то боль как будто слабее.

Первый бинт сразу промокает. Наматываю второй. Почему-то я очень горд тем, что ранен. Так был горд, когда впервые спал с женщиной. Несмотря на боль, сочиняю мысленно письмо Зине о том, как я был ранен. А в это время ко мне подползает солдат; он поднял правую руку вверх, а сам кричит, что руку оторвало.

Затаскиваю его к себе в окоп, стягиваю рукав: пуля прошла через локоть. Перевязываю: Все руки в крови и рукава шинели в крови. Кое-как втолковываю ему, что рука у него цела. Закуриваем, приходим в себя, разговариваем. Оказывается политрука роты, как только мы с ним расстались, задела пулеметная очередь. Шесть ран; в живот, в грудь. Солдат хотел его вытащить. Высунул руку из-за дерева и тут ему локоть испортила пуля.

Разговаривать трудно: стоящий рядом станковый пулемет выпускает ленту за лентой. Атаки что-то не видно. Да и что нам до нее.

Предлагаю выползать к штабу батальона. Солдат отказывается, будет сидеть до темноты. Я переваливаюсь через край окопчика. До опушки, где начинается густой березняк – метров десять. Небо синее-синее, березняк нарядно закутан в золотую листву, медленно падают редкие листья. Такая кругом красота. Ползу, уповая на счастливую звезду. Пули срезают ветки, тупо ударяют в стволы. Хорошо хоть минометного огня нет: слишком близко до немцев; они, вероятно, опасаются поразить своих.

Вот и он, спасительный березняк. Встаю, нога не очень болит, и я, прихрамывая иду к батальону. Натыкаюсь на командира шестой роты. Он вытянулся в густой траве, брюки спущены, в паху – рана, но она не кровоточит, лицо бледно-восковое, сумка расстегнута, оружия нет. Трава густо забрызгана кровью. Наклоняюсь, но убеждаюсь, что передо мной – труп. Кисло пахнет кровью. Десять дней назад мать не сводила с него глаз на платформе Октябрьского вокзала. Невольно замечаю, как все кругом красиво: золотая листва, темно-зеленая узкая, остриями трава и ярко-красная кровь на ней.

Светит солнце, посвистывают пули, сзади неистовая стрельба. На КП только телефонисты. Беру в карман несколько кусков сахара, солдат вырезает мне палку. Прощаюсь и ухожу. В километре от КП, на просеке стоит подвода санвзвода. Ничком на ней лежит солдат голый до пояса, спина перевязана, При каждом вздохе что-то булькает у него в груди. Я влезаю на подводу. Проезжаем через хозвзвод. Меня кормят вареным мясом без соли. Про Бубенчикова ничего не известно. Чемоданчика моего нет и я, полностью свободный от всякой собственности еду дальше.

В ПМП (полковой медпункт) царила какая-то взбудораженная атмосфера. Оказалось, что минут тридцать назад деревню немного бомбили. Фельдшера и санитары возбужденно обменивались впечатлениями (если только можно сказать, что рвущиеся около тебя бомбы оставляют у человека впечатления).

Сдаю наган и карту. Осмотрели ногу, сменили повязку, сказали, что рана тяжелая, пролежу минимум месяц.

Как командира, меня посадили в кабину санитарной машины. Все равно, нога страшно болела, и никак ее нельзя было пристроить, все равно боль была невыносимой. А дорога была лесная, машина прыгала по корневищам и проваливалась в ямы. Медсанбат (впрочем, я даже и слова-то этого не знал тогда) представлял собой скопище палаток в кустарнике. Не успел я лечь на отведенные мне примитивные нары (четыре кола с перекладинами, между ними натянута парусина), как меня вызвали. Опираясь на какую-то палку, я прыгал на одной ноге, проклиная и немцев и рану и тех, кто меня вызывал на перевязку. К моему удивлению, меня ждали не врачи, а какая-то комиссия. Были в ней и врачи, и явные контрразведчики и еще кто-то. Меня дотошно выспрашивали, где и как я ранен и где сапог. Чрезвычайно смущенный утерей казенного сапога, я что-то лепетал, но ничего не понимал. Впрочем, я подумал, что комиссия так подробно интересуется мною, что подробно изучает опыт ранений. Вот какой я был дурак.

На самом деле, эти деятели должны были установить – не самострел ли я? В положительном случае – тут же в овраге шлепнуть. Видимо вид моей ноги, распухшей, и синей и рана в кость их убедили. Но, все это мне рассказали уже в госпитале, а пока я получил кусочек черного хлеба с сахарным песком.

Ночь была трудная. Температура сильно поднялась, в затылок врезалась суковатая перекладина, а повернуться и отодвинуться было невозможно: каждое движение сулило дикую боль в ноге. Бред преследовал меня всю ночь. Воды никто не приносил.

Утром, так и не покормив, нас посадили в кузов грузовика. В нем катались какие-то бочки, машину страшно подкидывало, нога болела все больше. Голова сильно кружилась. Почти полу бессознательно я смотрел вокруг. На огромных полях капусты и картофеля никого не было. Деревни стояли пусты. Золотая осень раскинулась над землей, а меня беспокоила мысль о самолетах.

Наконец мы подъехали к лесу. Сквозь деревья виднелись палатки госпиталя. Вышел высокий румяный старший политрук и сказал, что на Войбокало под парами стоит санитарный поезд, и он нас тотчас отвезет в Волхов. Я удивился тому, что в такую благодатную солнечную погоду поезд рискнет днем приехать на Войбокалово. Но – чего не бывает на войне?

Станция еще больше была разбита за эту неделю. Никакого поезда не было и в помине. Страшно разозлившись, я крикнул ходячим, что надо ехать обратно в госпиталь, где нас хоть покормят, и мы поехали обратно. Старший политрук попытался было кричать на нас, но я зло высказал ему все, что у меня накипело на душе, и он замолчал. Не успел я усесться на земляном полу шалаша, как за мной прибежала сестра и сказала, что меня требуют в штаб. Опять палка, опять ковыляние, опять невыносимая боль.

В штабном автобусе сидели старший политрук и какой-то капитан. Не вдаваясь в дальние разговоры, политрук заявил, что я внес разложение в среду солдат. Настраиваю их против командования и, хотя ему жаль меня как раненого, но сейчас меня расстреляют, как врага народа. Страшно обозленный я потребовал, чтобы он называл меня на «Вы», чтобы прекратил мат и что лучше было бы ему не издеваться над ранеными, и гонять их попусту на станцию, а следовало бы быть на передовой. В душе я испугался.

Он почему-то спросил, не москвич ли я и сбавил тон.

В конце концов, я опять попал в шалаш, меня накормили очень вкусными щами и я заснул до вечера.

—

Уже в темноте нас опять повезли на Войбокало. С трудом и руганью я вскарабкался в пригородный вагон и, задремав кое-как, проснулся в Волхове. Тут меня впервые уложили на носилки и снесли в машину. Минут через десять машина остановилась около темного массивного здания железнодорожного клуба. И опять я запрыгал на одной ноге по ступенькам подъезда.

За тяжелой дверью был огромный театральный зал, битком забитый лежащими и сидящими на полу ранеными. Горели тусклые керосиновые лампы. Воздух был пропитан… Ну можете себе представить. Вонь немытого тела, засохшей крови, махорки, сырого сукна, керосиновой копоти.

Но зато, у входа мне молча сунули большой ломоть хлеба и сахара. Вот это было здорово, очень здорово. И приятно.

Рассмотрев в полумраке мои кубики, сестра посоветовала подняться на второй этаж, в командирскую палату. О командирской палате у меня было этакое литературное представление: хорошие кровати, чистое белье и т.д. и т.п. Увы! Начало моей войны было сплошным крушением литературных представлений.

С трудом, едва сдерживая стон, я, кое-как, взобрался на второй этаж. Открыл дверь и в непроглядной тьме наступил на человека. Постояв у порога, я опустился на пол и нащупал свободный уголок пола, на который и улегся скорчившись.

Удивительная картина представилась мне утром. На полу, на столах, даже на широких подоконниках вплотную теснились разнообразно-покалеченные люди, небритые, грязные. Некоторые были в гражданской одежде – окруженцы. За целый день нас никто не осматривал, и даже покормили только один раз.

В этой толпе я встретил старика-комбата с грыжей и рыженького фельдшера, у которого лопатка была попорчена осколком.

Поздно вечером нас повезли на вокзал. У тускло-освещенной платформы вытянулся бесконечный ряд теплушек. Ходячие быстро расселись по теплушкам. Раненые в ноги тоже как-то рассосались. А моя нога так распухла и так болела, что я не в силах был сделать ни одного прыжка (шагать я не мог, только прыгать). От боли и голода, от невозможности найти место в теплушке, от неустроенности хотелось плакать. Вытянув толстую забинтованную ногу, я отвернулся в сторону, уткнувшись в воротник шинели.

Должно быть, вид у меня был несчастный. Мимо проходила удивительной красоты женщина со значками капитана медслужбы. По бокам ее шли какие-то командиры. Красавица наклонилась ко мне, спросила, чего я жду. Я ответил: «Следующего эшелона». Она меня тут же определила в вагон медперсонала. И в какой вагон! В мягкий… В купе уже сидели старший политрук с рукой в гипсе, глухонемой рыжий старший лейтенант и еще кто-то. Я свалился на нижний диван и проспал до утра.

Три или четыре дня поезд тащился до Вологды, подолгу простаивал: на перегонах, ожидая восстановления пути; на станциях – пропуская эшелоны, идущие на фронт. Из теплушек смотрели на нас солдаты, также настороженно, как и мы дней десять назад.

Продолжение —

Жизнь, готовая в любой момент оборваться в смерть

За стенами госпиталя

Орфография и знаки препинания рукописи сохранены

Материал для публикации на портале www.world-war.ru

передал внук Кирилл Владимирович Родионов