За стенами госпиталя

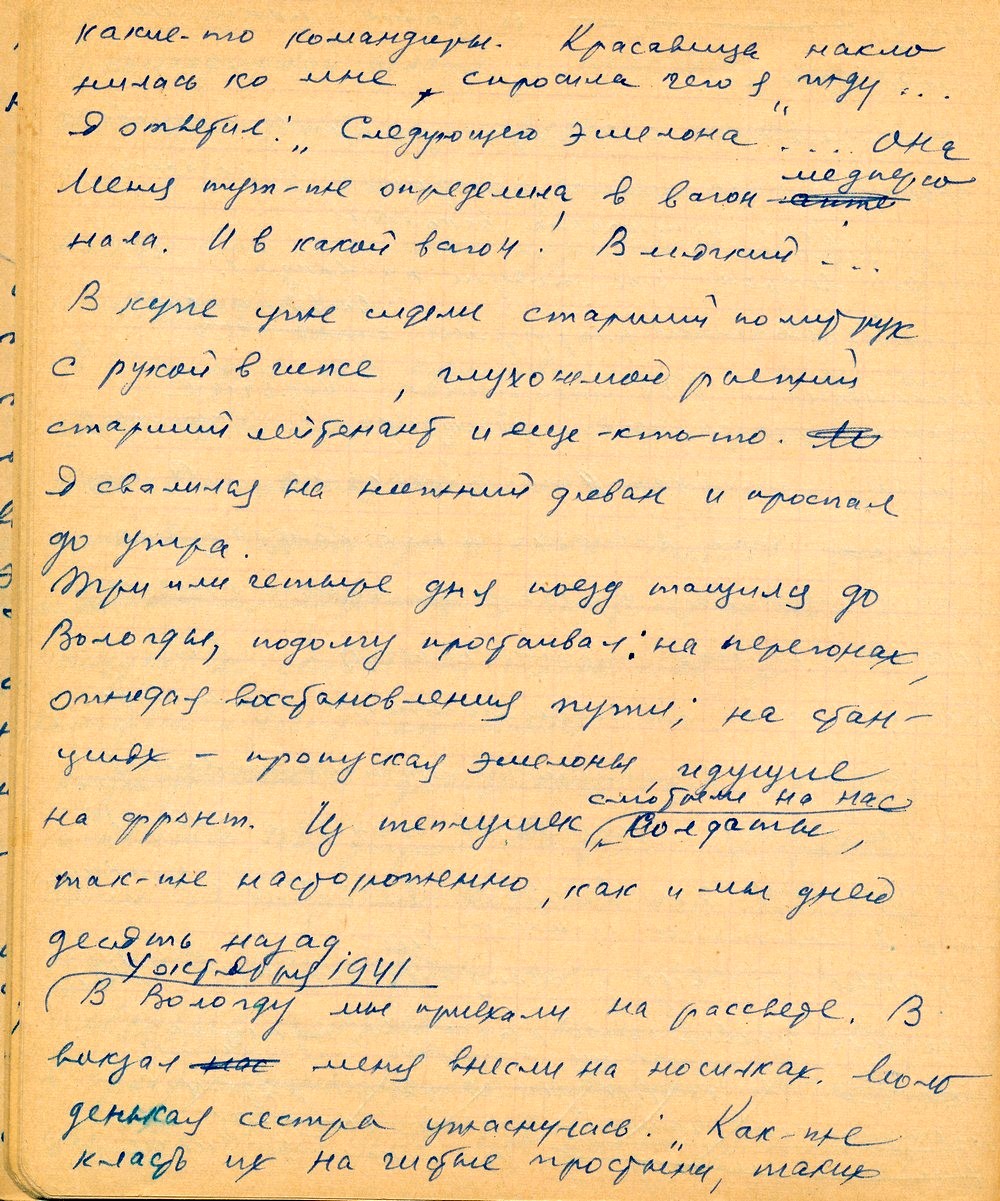

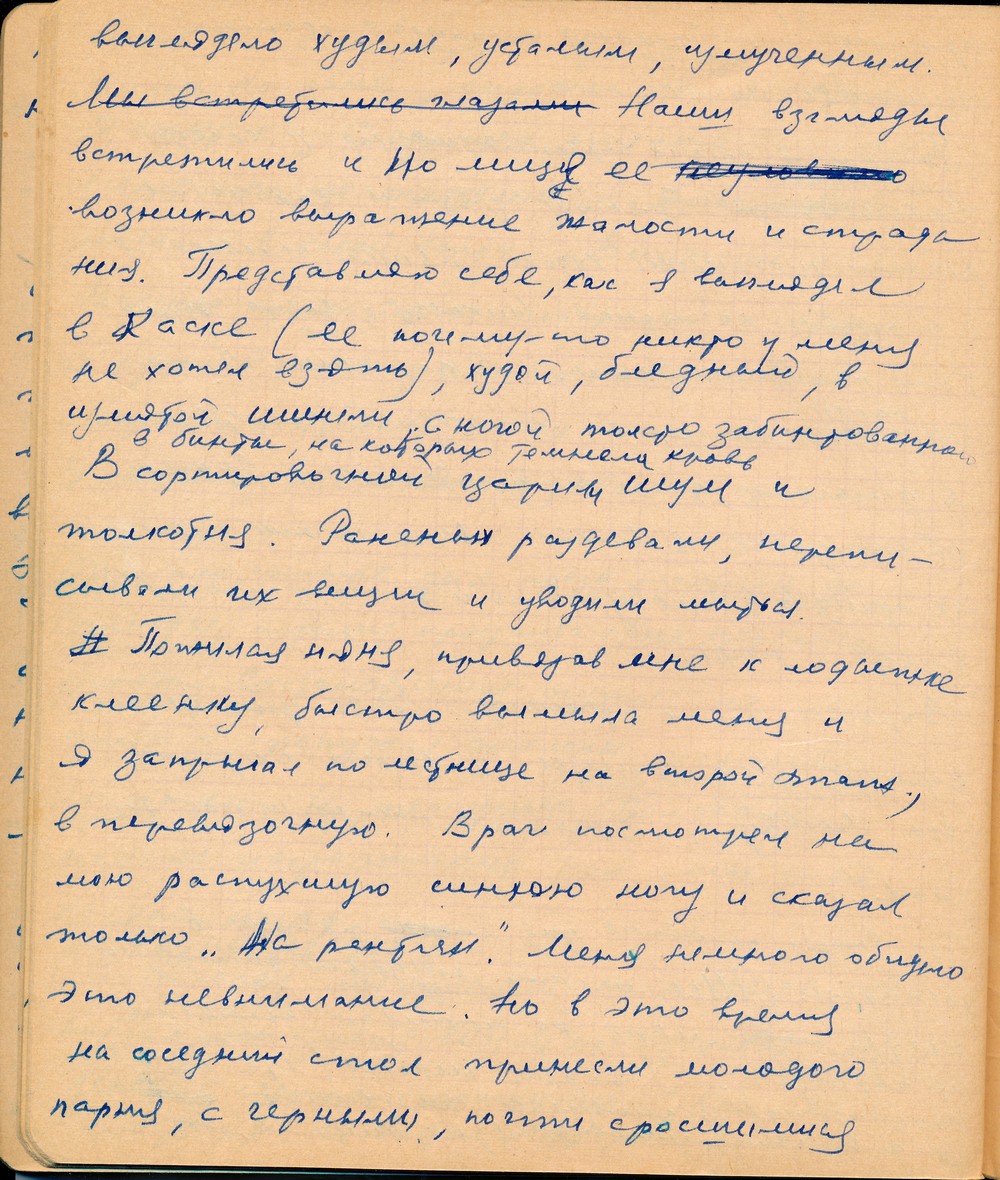

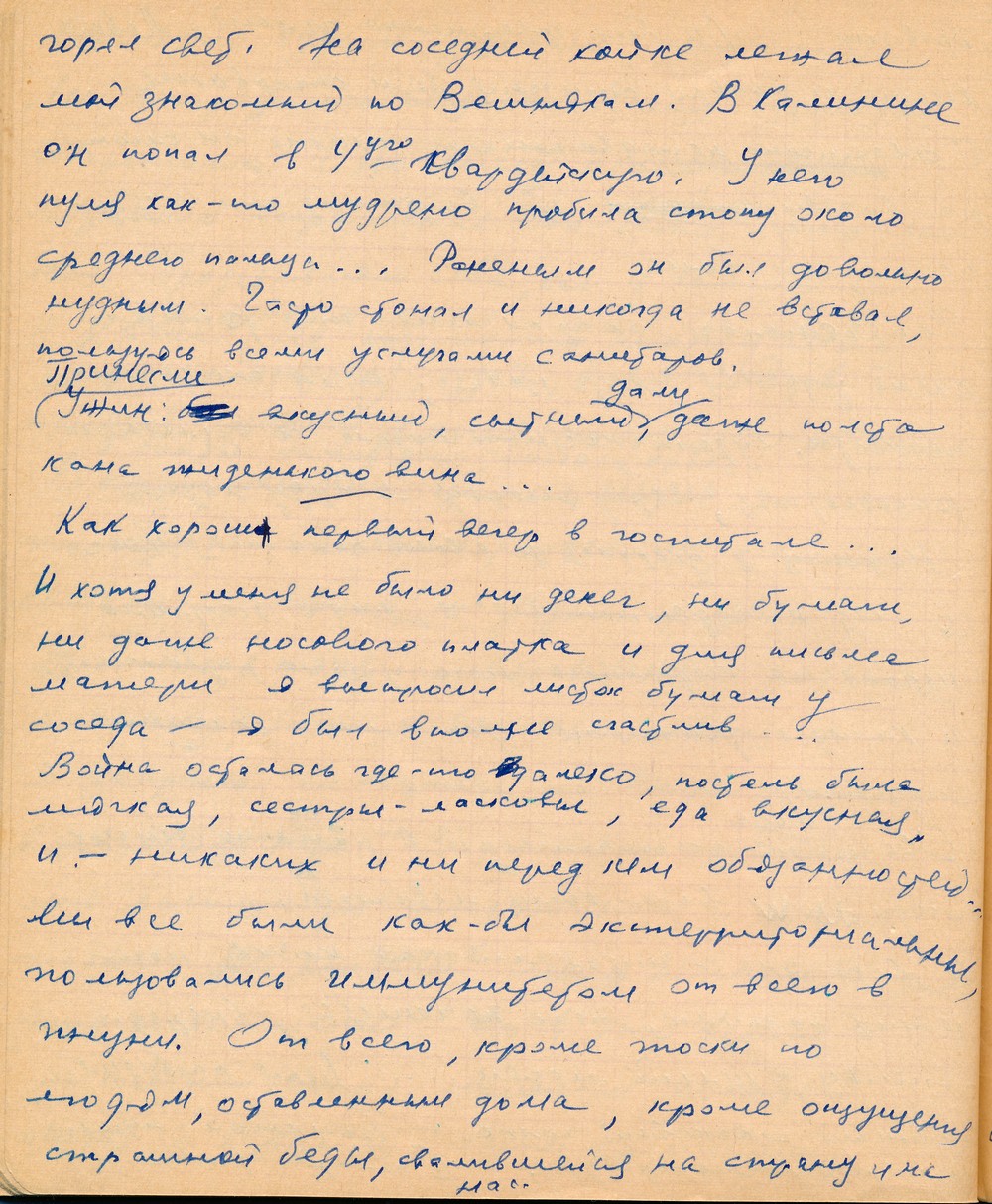

Опубликованы воспоминания из коричневой общей тетради В.А. Максимова. На обложке тетради приклеен листочек с пометкой «41-44 г.» В тетрадь перед первой страницей вложено письмо от 4 Х-41.

«Мы дети страшных лет России»

Читайте также:

Жизнь, готовая в любой момент оборваться в смерть

Обреченные на смерть

4 октября 1941 г. В Вологду мы приехали на рассвете. В вокзал меня внесли на носилках. Молоденькая сестра ужаснулась: «Как же класть их на чистые простыни, таких грязных?» Пожилая старшая сестра шикнула на нее.

Утром я долго приглядывался к соседу. В этом грязном, заросшем рыжей щетиной худом спящем человеке я с трудом распознал Николая, своего приятеля по Вешнякам. Оказалось, что он тоже ранен в ногу. С завистью я услыхал, что он договорился с врачом об отправке в Москву. Мне почему-то не пришло в голову, что я могу проситься вместе с ним. Впрочем – все к лучшему. Ведь уже целые сутки как немцы лавиной катились на Москву. Об этом никто из нас не знал.

Во второй половине дня повезли в госпиталь. Шел мелкий нудный дождь, когда меня на носилках вынесли из автобуса. У ворот школы (где был госпиталь) остановилась женщина, довольно миловидная, но лицо ее выглядело худым, усталым, измученным. Наши взгляды встретились, и на лице ее возникло выражение жалости и страдания. Представляю себе, как я выглядел в каске (ее почему-то у меня никто не хотел взять), худой, бледный, в измятой шинели, с ногой толсто забинтованной в бинты, на которых темнела кровь.

В сортировочной царили шум и толкотня. Раненых раздевали, переписывали их вещи и уводили мыться. Пожилая няня, привязав мне к лодыжке клеенку, быстро вымыла меня, и я запрыгал по лестнице на второй этаж, в перевязочную. Врач посмотрел на мою распухшую синюю ногу и сказал только: «На рентген». Меня немного обидело это невнимание. Но в это время на соседний стол принесли молодого парня, с черными, почти сросшимися бровями… Он был совершенно голый. Левая кисть и правая ступня были оторваны. С совершенно неподвижным лицом он смотрел на врачей, не выражая ни нетерпения, ни боли.

Рентгенолог сказал мне, что рана очень удачная, кость цела; пуля скользнула по кости; будет костный мозоль, со временем рассосется; через месяц я буду ходить. Наконец я добрался до своей палаты. Пока я лез на четвертый этаж, пока неумело шагал на костылях, нога ужасно разболелась, и каждое движение стоило мне больших мучений.

Свет еще не зажигали и в ранних сумерках соседи мои выглядели неважно.

И вот она – чистая мягкая койка, нога лежит покойно, тело не чешется, впереди месяц, целый месяц… Меня разбудил нежный, ласковый голос: «Больной, нужно измерить температуру». В палате уже горел свет. На соседней койке лежал мой знакомый по Вешнякам. В Калинине он попал в 4-ю гвардейскую. У него пуля как-то мудрено пробила стопу около среднего пальца. Раненым он был довольно нудным. Часто стонал и никогда не вставал, пользуясь всеми услугами санитаров.

Принесли ужин: вкусный, сытный, дали даже полстакана жиденького вина.

Как хорош первый вечер в госпитале. И хотя у меня не было ни денег, ни бумаги, ни даже носового платка и для письма матери я выпросил листок бумаги у соседа – я был вполне счастлив.

Война осталась где-то далеко, постель была мягкая, сестры – ласковые, еда вкусная. И – никаких и ни перед кем обязанностей. Мы все были как-бы экстерриториальными, пользовались иммунитетом от всего в жизни. От всего, кроме тоски по людям, оставленным дома, кроме ощущения страшной беды, свалившейся на страну и на нас.

Пятого октября было воскресенье. Небо поднялось и было холодным, спокойным небом поздней осени, когда изредка чуть-чуть соберется проглянуть солнце, да так и не проглянет.

Попросив раз утку и вдоволь натерпевшись стыда, я уже ни разу больше не прибегал к услугам сестер и нянь. Стоило это мне большой боли, но стыд был хуже боли. Война настигла нас и в Вологде. Часов в 11 утра завыли сирены, и нам приказали спускаться вниз. Я спустился и никогда уже больше не делал этого. Лучше было попасть под бомбу, чем терпеть такую боль.

Каждый день я писал письма. Через неделю стал ждать ответа. Но почта ничего мне не приносила. Вечера были особенно тяжелы. В семь часов передавали сводку Совинформбюро. Сквозь писк морзянок, с перерывами доходили до нас тяжелые известия, Одно страшнее другого… Немцы опять прорвали фронт и неудержимо катились к Москве.

Сдали Орел, сдали Харьков, двенадцатого октября сдали Вязьму. Можайское, Мало-Ярославецкое, Наро-фоминское направления…. И ни одного клочка бумаги, ни одного слова из Москвы.

Пожилая женщина врач предложила мне эвакуироваться в глубокий тыл. Я отказался, мне хотелось получить письмо от Зины. Днем я читал, писал письма, ждал почты. Вечерами понемногу стал выходить в коридор. За окнами мокли высокие, по-осеннему разноцветные тополя; дождь стекал по окнам; вдалеке громоздились крыши чужого города. Из окна в конце коридора, были видны дымки паровозов.

Все вокруг было чужим и страшным, никого близкого и родного, ни одного неравнодушного взгляда и лица. Плохо мне было по вечерам. Нестерпимая тоска давила меня. Прослушана сводка, съеден ужин, измерена температура, написано еще одно письмо Зине, в котором я хватался за ее имя как за последнюю нить, связывавшую меня с жизнью, теплом, ощущением родного угла. В коридоре молодые ребята флиртуют с сестрами; бродят раненые, кто с рукой, высоко поднятой в гипсовом лангете, кто на костылях; ведутся чужие и скучные для меня разговоры о водке, о женщинах; бесконечно вспоминают свои бои. За стенами госпиталя – чужой город, чужие тополя, чужой дождь, чужая и страшная ночь, в которой гибнет страна и моя маленькая единственная жизнь.

Почту и книги приносила в палату маленькая, худощавая блондиночка. Ее звали Настей, а с моей легкой руки стали ласково звать «Царевной – Несмеяной». Смущаясь и жалея меня, она говорила тихонько: «Вам пока ничего нет». Приходил начфин, которого я щедро оделял папиросами. По-видимому поэтому он без препирательств выплатил мне полуторный гвардейский оклад.

В палате лежал легкораненый ст. лейтенант Мохов. Его имя я слыхал еще на фронте. Он командовал первым батальоном в нашем полку. За смоленские бои его наградили Орденом Ленина. Мне было странно, что Мохов во, чтобы то ни стало, хочет эвакуироваться в глубокий тыл. Мне казался он героем, с чем было несовместимо его желание поменьше быть на войне.

В Москве объявили осадное положение. Стало по-настоящему страшно. А писем не было. Не было ничего, что могло бы утешить, смягчить страх и рассеянность, отодвинуть ощущение конца всего, всей нашей жизни. Как слепой я хватался за надежду на то, что все, в конце концов, уладится.

Но вокруг была пустота, в которой только писк морзянок и треск немецких радиопомех, только дождь, только чужие листья, падающие на чужую землю чужого города.

Вторая тетрадь

О том, что происходит в Москве, я понял по маленькой репортерской заметке в «Известиях»: судили шпану, грабившую машины с эвакуированными у Заставы Ильича.

Я читал вперемежку «Братья Карамазовы» и Джека Лондона. Перед войной я жил в предчувствии вселенской катастрофы, ощущал себя на краю неотступной гибели и хотел одного – утешиться красотой жизни, любовью, искусством, вечерними зорями. Может быть, поэтому так полюбил Достоевского и Кузьмина.

И здесь, в госпитале, я с горечью и болью и странным наслаждением читал «Братья Карамазовы». Книги были там единственным, что осталось мне от моей довоенной жизни.

—

Лечебную физкультуру у нас проводил молодой, очень здоровый и благополучный лейтенант с довоенными золотыми кантами на красных петлицах. Мне было неудобно и стыдно смотреть на него, такого крепкого и молодого, почему-то оказавшегося не на фронте…

Неожиданно госпиталь стали свертывать. Моя врачиха уехала в Тихвин. А через 10-12 дней немцы, замыкая второе блокадное кольцо, захватили Тихвин.

В воскресенье 26 октября пришла телеграмма от Зины. Телеграмма из Москвы шла почти три недели. Боже мой, какая это была радость, какая боль и тоска. И некому было рассказать о Зине, о себе, о том, что я получил телеграмму. 29 октября меня выставили из госпиталя. Я не боялся фронта, но ходил с таким трудом, так хромал, что мне было ясно какой обузой я буду на фронте. Доводам моим не вняли. И, вот, я ковыляю по обледенелым деревянным тротуарам свободный от какого-либо имущества, ковыляю с ощущением ребенка, потерявшего на улице мать.

Первым делом я побывал на почте. Множество людей не-провинциального вида, какие-то потрепанные, бесприютные осаждали окошко «до востребования». Сразу можно было понять, что это – эвакуированные, потерявшие связь со своими, люди – как листья осенью.

Уже в сумерках я добрел до резерва, где мне предстояло ждать отправки на фронт. В тускло освещенной казарме громоздились голые двухэтажные нары. Писарь выдал карточки на обеды в столовой. Шум, теснота, толкотня, грязные столы в бараке. Так резко контрастировали с размеренным покоем госпиталя. Старожилы советовали поскорее использовать все мясные талоны. Ведь никто не знал – когда ехать на фронт.

Начались дни резерва. Днем все делали вид, что проводят занятия. После обеда я уходил в Вологду. Заходил в госпиталь: туда еще могли попасть письма. Заходил в офицерскую закусочную, где можно было почему-то получить пиво и котлеты. Несколько раз проталкивался в ресторан «Север». Там была какая-то крошечная рыбешка, которую подавали во всех блюдах и во всех мыслимых видах.

Но больше всего времени я проводил в фундаментальной библиотеке. Там забывались и война, полная оторванность от близких и немцы у Москвы, и голодная взъерошенная Вологда. Я читал «Сагу о Форсайтах», Омара Хайама, писал письма Зине, угощал махоркой заведующую. Поздно вечером я ковылял по обледенелым улицам Вологды к себе в Прилуки.

Как-то я зашел в парикмахерскую. В очереди сидел лейтенант местного гарнизона – с красными кубиками, красными шевронами и петлицами, окантованными золотом. Узнав, что я служил в 3-ей Гвардейской, он с каким-то вожделением произнес: «Ведь там полуторные оклады платят…» Я успокоил его, сказав, что и убивают там, в гвардейских дивизиях в десятеро больше.

Продолжение следует.

Орфография и знаки препинания рукописи сохранены

Материал для публикации на портале www.world-war.ru

передал внук Кирилл Владимирович Родионов