Страшно жить и хочется жить

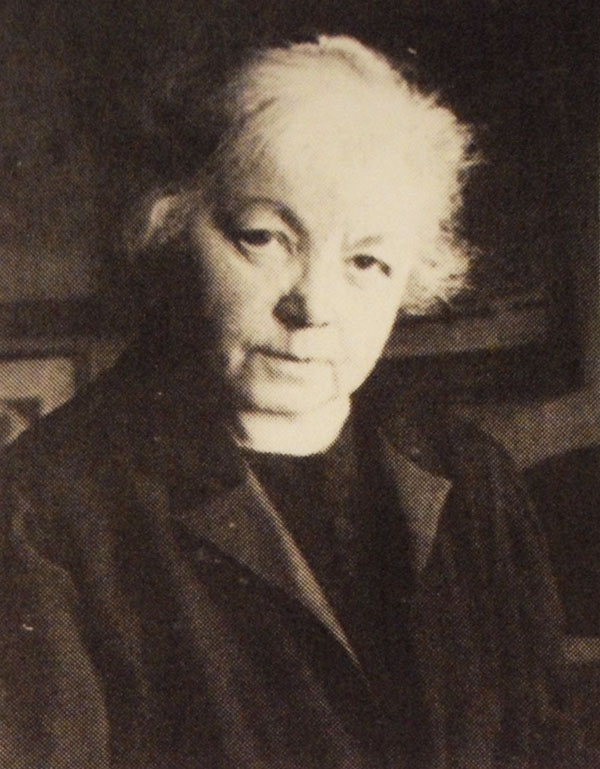

Анна Петровна Остроумова-Лебедева — русский и советский художник, график, мастер гравюры. Родилась в Петербурге в семье видного чиновника Синода. В 14 лет начала серьезно заниматься рисованием, посещала вечерние рисовальные классы при училище барона Штиглица, в 1889 г. поступила в училище и начала занятия в гравюрной мастерской В.В. Матэ, однако через 2 месяца покинула ее и перешла в общий живописный класс.

В 1892 г., с открытием дверей Академии для женщин, поступила в Академию художеств, занималась у И.Е. Репина, П.П. Чистякова и у В.В. Матэ. В 1898 г. отправилась в Париж, где училась у Ф. Коларосси и Дж. Уистлера.

Экспериментируя в области ксилографии, начала использовать цвет и печать с нескольких досок.

В 1900 г. вступила в «Мир искусства», а в 1901 г. сделала по заказу С. П. Дягилева первую петербургскую серию из 10 гравюрных видов. Работала во всех жанрах рисунка и живописи — в натюрморте, портрете, сюжетной сцене, но основной массив созданных ею эстампов посвящен городскому пейзажу — по преимуществу видам Петербурга.

Много путешествовала по Европе. После революции 1917 г. была членом экспертной комиссии Наркомпроса. Преподавала в Высшем институте фотографии и фототехники. Преподавала в Ленинградском институте живописи, архитектуры и скульптуры (с 1934). Во время блокады Ленинграда оставалась в городе и сделала несколько его видов, величественных и трагических в своей простоте и суровости.

1941 г. Трудно писать о годах, проведенных мною в Ленинграде, когда он был окружен кольцом врага. Трудно потому, что все пережитое еще слишком близко, не в перспективе, «без отхода», как говорят художники.

Трудно отделить главное от мелочей, существенное от случайного. Записи дневника мешают создать общую картину. Они отражают слишком много бытовых мелочей. Кроме того, они вызывают не улегшееся чувство негодования, возмущения и боли. А главное, я должна предупредить читателя, что мои воспоминания будут воспоминаниями старого человека, который по своему возрасту и малым силам не мог участвовать в энергичной защите своего родного города. Много раз я переживала горечь и боль от этого сознания.

После объявления войны и внезапного чувства ужасного несчастья, свалившегося на Родину, у жителей Ленинграда наступили дни сравнительного спокойствия. Жизнь в городе, казалось, как будто шла по прежнему руслу. Люди сновали по улицам, магазины торговали, трамваи ходили. И в то же время другая, более интенсивная жизнь города шла, глубоко скрытая и малозаметная для жителей Ленинграда.

Большинству учреждений и предприятий предписано было эвакуироваться из Ленинграда. Оборудование фабрик, заводов увозили далеко на восток, с тем, чтобы в тылу продолжать усиленно и напряженно работать для неотложных нужд войны. Все чаще и чаще шли по городу вооруженные военные отряды. По ночам было слышно, как проходили тяжелые громыхающие орудия, от которых сотрясались дома. По радио не раз объявляли тревоги, но бомбить враг еще не начинал.

По предложению Русского музея перевезла на хранение в музей 4 акварели К.А. Сомова, довольно много моих работ, три альбома гравюр моего печатания, часть архива, и все-таки еще многое из художественных ценностей оставалось дома.

Разобраться во всем этом было довольно трудно. Мне надо было отобрать для хранения в музее самое значительное, и в то же время необходимо было оставить себе материал, который мог понадобиться в процессе моей работы над вторым томом «Записок», которые я в то время писала.

***

Город стал быстро менять свой облик: окна запестрели всевозможными бумажными узорами. Объявлена неукоснительная светомаскировка. Улицы погрузились в полную темноту, прорезаемую синими, сильно притушенными фарами проезжающих машин. Прежде, бывало, вечером заглянешь в окно, а там, на улице блестящие, ярко освещенные окна домов, фары машин пробегают, как лучи, по освещенным улицам города. Везде жизнь, движение. А теперь стоишь в темной комнате, а в окне ни одного-то огонька, и как-то жутко становится на душе.

Я иногда по целым дням не знала, что делается на свете, так как у меня тогда не было репродуктора, а получение газет было очень стеснено.

Некоторые мои близкие друзья, знакомые, Нюша — моя домработница и друг, с рынка приносили всякие непроверенные слухи. Их приходилось старательно просеивать и многие совсем отвергать. У нас с моей сестрой Елизаветой Петровной, которая тогда временно жила у меня, появилась новая обязанность — утешать и успокаивать таких, которые с большим душевным страданием уезжали из Ленинграда, так как учреждения, где они служили, эвакуировались, или утешать матерей, расстававшихся с детьми, увозимыми из Ленинграда.

Эвакуировался из Ленинграда и Опытный завод синтетического каучука имени моего покойного мужа (академик С.В. Лебедев). После его смерти сотрудники и ученики Сергея Васильевича внимательно и ласково относились ко мне. И оставаться без них было как-то страшно. Они мне часто помогали в моих бытовых затруднениях.

Но я оставалась спокойной. Что будет, то будет.

Дневник от 3 июля 1941 года

«…Сегодня слушала с сердечным волнением мудрую речь товарища Сталина. Слова его вливают в душу спокойствие, бодрость и надежду.

У нас организовали круглосуточную охрану дома. Сестре и мне назначили дежурить по три часа. Хорошо, что не ночью, а днем. Надо было сидеть на соседней лестнице и сторожить чердак. Если упадет зажигательная бомба — немедленно сообщить пожарному звену, куда, между прочим, вошла Нюша».

Дневник от 21 июля 1941 года

«…До сих пор ни одна бомба не упала на Ленинград, хотя тревоги бывают часто. Сегодня ночью тревога была половина первого, вторая — половина пятого. Я проснулась, и так как сильно стреляли зенитные орудия, то заснуть снова уже не могла. Оделась и вышла во двор посидеть на скамеечке. Было очень рано, часов пять утра. Небо ясное. Солнце еще не освещало зданий города, но ярко блестело на аэростатах, которые в огромном количестве усеивали небо. Они, как серебряные корабли, плавали в нежно-голубом эфире. Тросы не были видны, и казалось, аэростаты свободно парят в небе…»

Как только начиналась тревога, из корпусов клиники инфекционных болезней, которая напротив моих окон, тянулись больные, кто на своих ногах, а кого несли на носилках в бомбоубежище, находившееся в подвале здания кафедры анатомии.

И каждый раз при тревогах студенты Военно-медицинской академии вылезали из слуховых окон здания кафедры анатомии и сторожили крышу, чтобы немедленно тушить упавшие зажигательные бомбы…

Умерла известный художник Елизавета Сергеевна Кругликова — мой друг дорогой и верный. Какая для меня потеря! 22 июля мы хоронили ее на Волковом кладбище. Собралось много народу. Говорили прощальные слова В.П. Белкин, А.А. Брянцев и др. И вдруг раздалась воздушная тревога. И было так странно: открытый гроб с покойницей, освещенный заходящим солнцем. Вокруг большая группа народу. Кругом зелено, ярко. Прозрачное небо. И надо всем этим завывание сирен и тревожные, громкие гудки заводов и фабрик. Над головою шум моторов летающих самолетов. Было грустно и тяжело.

Большинство садов закрыто для жителей города. В них выкопаны земляные щели для военных целей.

Выхлопотала себе и моей сестре у директора ботанического сада разрешение в нем бывать. Сад пока не запущен, только не так наряден, как обыкновенно. Очень любовалась великолепными гортензиями. Они росли в больших вазах гроздьями белых, розовых и голубых цветов, образуя огромные шары необыкновенной красоты. В саду — ни души.

Летнее солнце играло на траве, просвечивало сквозь листву деревьев. Световые кружки бегали по скамье, по нашим платьям, по страницам книги. Прохладный ветерок веял от реки. Я переживала минуты тихого спокойствия и на мгновение забывала, что у нас война, гибнут люди, горят города. А потом действительность властно напоминала о себе.

Дневник, от 4 августа 1941 года

«…Александровская колонна стоит в лесах, но они пока не достигают верха. Ангел не укрыт и резко чернеет на светлом небе.

Исаакий, его купола (один большой и четыре маленьких на угловых башнях) выкрашены в темно-серую, защитного цвета краску. Со всех четырех сторон собора выстроены высокие глухие заборы. Они вплотную прилегают к нижним ступеням. Все пространство от нижних ступеней и до самых верхних, до входных дверей, засыпано песком.

Памятник Петру Великому упаковывается. Это большая постройка. Всадник и лошадь заключены в двухэтажный деревянный ящик, который своим основанием стоит на верхней площадке гранитного пьедестала. Вверху на ящике имеются два горизонтальных перекрытия. И это жаль, так как на их плоскости могут задерживаться зажигательные бомбы. Вероятно, и эта площадка будет покрыта мешками с песком.

Много песку нанесено к низу основания гранитной скалы. У набережной, около Сената, стояла огромная барка с песком. Непрерывная вереница людей: мужчины возили в тачках, женщины вдвоем на небольших носилках переносили песок к основанию памятника. Было жарко, палило солнце. Постояла, посмотрела. В душе было стыдно от сознания, что сама не работаешь, не помогаешь людям укрывать родной город. Зарисовать побоялась — город на военном положении.

Пришла домой и набросала по памяти вид закрытого Петра Великого. Через два дня я поехала к памятнику проверить мой рисунок. Но деревянные укрепления так изменились, что мой рисунок уже устарел.

Памятник Николаю I был закрыт иначе. Статую Николая и коня по их формам обложили гибкими мешками с песком, можно было догадаться, где голова и плечи статуи, где начинались линии шеи и головы лошади. Ясно выделялась уродливо утолщенная выступающая вперед согнутая конская нога.

Вверху прилажены были несколько редких деревянных перекладин, поддерживавших мешки с песком. Памятник производил впечатление бесконечного потока мешков. Они лежали горизонтальными мягкими гибкими линиями. И такие ряды мешков шли до самой земли, и только в четырех местах высовывались верхние концы светильников…»

Дневник от 16 августа 1941 года

«…Напряжение в городе растет. Решено было эвакуировать из города женщин и детей, так как Ленинград будут защищать до последних сил, и что при этом будет происходить — никому неизвестно…

Всех волнует один и тот же вопрос: уезжать ли? куда и как? с какой перспективой на будущее? как в неизвестном месте вновь налаживать свою жизнь, бросив свои насиженные, обжитые квартиры? Бедные ленинградцы! Я хочу остаться. Твердо хочу остаться на все страшное впереди.

Прощаюсь с близкими людьми. Уехала моя сестра Софья Петровна с мужем и внуками на Урал. Мои племянницы Морозовы со своими дочерьми также покинули город.

Уехала Александра Ник[олаевна] Верховская — мой близкий друг. Ее спокойствие, мудрость и кротость, с которыми она переносила свои несчастья, обнаруживали в ней человека высокого благородства и душевной глубины Она в последний день перед отъездом уговаривала меня куда-нибудь уехать, но у меня твердое и определенное решение не уезжать. Многое переполняет душу, но всего не перескажешь!!»

Дневник от 31 августа 1941 года

«…Тяжело переживаю несчастье моей Родины и моего народа. Остро болею душой. Так и полетела бы в самую гущу, чтобы принять удары и на себя. Кажется, мне легче было бы тогда. А то сидишь копной немощной и никуда не годной. Физическая оболочка уже износилась, а душа жаждет подвига, работы.

Жуткое время сейчас. Страшно жить и в то же время хочется жить».

Источник: Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. — М. : Центрполиграф, 2003. — Т. 3. Тираж 5000 экз. С 248-254.