Победа малой кровью

Зима давила морозами, озоровала, заволакивала мглою закоченевшую землю, наперегонки гоняла метели и, играя на бесконечно-белоснежной шахматной доске, перебрасывала фигуры-сугробы с места на место, словно грозилась поставить мат свирепой войне. Суровой была зима с сорок первого на сорок второй… Кто пережил ее тогда в окопах и землянках, тот никогда ее не забудет!

Выхожу из землянки, поеживаюсь от ударившего в лицо морозца и направляюсь к кирпичному заводу, где под защитой его толстых стен находится наша кухня. Там получу миску болтушки, сваренной из одной мороженой капусты, и кусочек суррогатного, неизвестно из чего выпеченного хлеба. Будет считаться, что пообедал. После такого «обеда» еще больше хочется есть.

Голодаем… На передовой линии обороны бойцы и командиры получают по пятьсот граммов хлеба и сразу же его съедают. Сюда редко доставляется варево, потому что не из чего варить. А положение командиров штаба дивизии еще хуже. Начальник оперативного отделения капитан Зиновьев и два его помощника — капитан Филимонов и я, лейтенант, постоянно находимся в войсках, несем ночные дежурства на передовой линии обороны, подвергаемся артиллерийскому и минометному обстрелу. Каждый день нас ищут пулеметные и автоматные очереди, но нам, как и тыловикам, выдается по триста граммов хлеба в день. И мы относимся к этому с пониманием. Хлеба в осажденном Ленинграде столько, что никто не может дать нам больше. И выручает капуста. Ее не успели убрать с полей осенью, да и некому было убирать. Все, кто не ушел на фронт, выходили на рытье противотанковых рвов. И теперь повара с бойцами добывают капусту из-под снега. Чем больше уходим в зиму, тем чаще сокращаются нормы выдачи хлеба, не говоря уже о других продуктах, которых катастрофически не хватает. Голодаем!

Вот прорвем блокаду — тогда наши дела улучшатся… А когда это будет? Так и воевали в надежде на прорыв блокады. И никто из нас, участников обороны Ленинграда, не знал, что этот счастливый день наступит только в начале сорок третьего, а полностью блокада будет снята через два с лишним года!

В тот памятный декабрьский день сорок первого, одиннадцатого числа, я шел на кухню с надеждой на то, что в капустной бурде, быть может, поймаю хотя бы маленький кусочек рыбы… или мяса. Голод рождал в голове неосуществимые мечты.

Поровнявшись с блиндажом командира дивизии, увидел генерал-майора Богайчука и, как полагается, взял «под козырек». Генерал шагнул навстречу с протянутой рукой, чего не бывало раньше. Что бы это могло значить?

— Поздравляю с присвоением звания старшего лейтенанта! Смутившись оттого, что генерал пожимает мою руку, я тут же нашелся:

— Служу Советскому Союзу! — и помимо своей воли добавил: — И Ленинградскому фронту.

— Вот и сейчас тебе предстоит послужить Ленинградскому фронту! — улыбнувшись, продолжал генерал. — Немедленно отправляйся в Ленинград! В этой записке адреса двух райвоенкоматов. С их помощью сформируешь Отдельный лыжный батальон. Он будет подчинен непосредственно мне.

И коротенько рассказал, какие задачи будет решать эта часть.

— Придется совершать боевые действия в тылу врага! — подытожил командир дивизии.

Охваченный думами о выполнении нового приказа комдива, я наспех проглотил капустное варево и думал уже не об обеде, не о жмыховом хлебе, а о встрече с полюбившимся и ставшим родным Ленинграде, хотя и был родом с Украины. С фронта я еще никогда не выезжал и не знал, что нужно запастись продовольственным аттестатом, без которого командированному человеку в осажденном городе прожить невозможно.

С помощью двух военкоматов Ленинграда в течение нескольких дней удалось сформировать батальон из спортсменов, среди которых были рекордсмены и чемпионы города. Конечно, досталась командировка трудно, потому что без аттестата никто не имел права взять меня на довольствие. Военкоматы получали хлеб и продукты только на свой личный состав по мизерной тыловой норме. Но все же то в одном, то в другом военкомате, отрывая от своего рта, мне давали утром, только утром, кусочек хлеба и маленький кусочек селедки, которой на передовой линии обороны я никогда не видел, да, наверное, и нельзя ее давать в окопы, где нет воды, где она может причинить только вред. А здесь, в городе, съедаю с удовольствием, тем более, что и вкус селедки уже забыл, и весь день пью из военкоматовского бачка невскую воду. Впрочем, за беготней, связанной с созданием батальона, из одного военкомата в другой некогда было и думать о еде, об обедах, а тем более об ужинах — о них мы забыли даже на передовой и в штабе.

Из Ленинграда пешком пришли в дивизию. Около блиндажа генерала нас встретил адъютант комдива лейтенант Смирнов и сказал:

— Генерал приказал немедленно приступить к занятиям!

Мы располагаемся в овраге за командным пунктом дивизии, где подготовлено большое количество блиндажей и землянок, приступаем к изучению и освоению винтовки. Особенно много внимания уделяю тем спортсменам, которые стреляли только из малокалиберной, но никогда не держали в руках боевой винтовки.

На второй день нашего прибытия в дивизию, в разгар занятий в вечернее время, когда уже почти стемнело, прибегает из штаба посыльный. Запыхавшись, еле выдохнул:

— Комбата срочно к генералу!

«Что-то стряслось», — подумал. Объявляю перекур, быстро добираюсь до блиндажа комдива. В подземной комнате, ярко освещенной от линии Ижорского завода, вижу двух генералов. Кроме нашего командира дивизии, за столом сидит командующий 55-й армией генерал Свиридов.

— Немедленно выводи свой батальон на передовую! И на рассвете, в 8.00, после артподготовки, при поддержке трех танков атаковать противника и взять противотанковый ров! — приказывает генерал Богайчук. — Сигнал к атаке будет подан ракетой с южной окраины Колпино. Внимательно следи за ракетой. В этот момент артиллеристы перенесут огонь в глубину обороны противника. А ты поднимай батальон в атаку!

«И как только наши артиллеристы перенесут огонь по тылам врага, спрятавшиеся в укрытиях фашисты выбегут к своим огневым точкам и будут поливать огнем мой атакующий батальон. Что же от него останется?» — подумал я. И мгновенно родилось решение:

— Разрешите внезапную ночную атаку без артподготовки и танковой поддержки!

Комдив бросил на меня осуждающе-взволнованный взгляд. Его глаза пронзили меня вопросом: «Ты что? Операция разработана до мельчайших деталей, а ты хочешь ее сорвать?»

— Нет, нет… Все уже продумано, согласовано, и батальону остается лишь выполнять приказ! — решительно подтвердил генерал. А командующий армией, казалось, был безучастен, хотя я заметил, что он посмотрел на меня потеплевшим взглядом. Но за все время моего пребывания в блиндаже комдива он не проронил ни слова. Только посматривал то на генерала, то на меня, то на лежавшую на столе карту.

Ночью, миновав штаб дивизии, мы шли на передовую. Мысли мои уже были там, где не спала война, где полыхало пламя взрывов мин и снарядов, где строчили пулеметы, огрызались автоматы, пахкали винтовки.

Шли молча.

Я ушел в себя. Все думал, думал… Почему генералы не откликнулись на мою просьбу? Почему не пошли мне навстречу? Почему не разрешили внезапный ночной налет на противника? Почему надо атаковать на рассвете, когда фашисты, отдохнув, выспавшись, займут свои огневые точки и откроют по атакующему батальону губительный, смертоносный огонь? Сколько моих лыжников останется в строю после этой классически правильной, но не всегда приемлемой атаки с предварительной артподготовкой? Почему генералы поставили такую задачу моему батальону, еще не подготовленному к боевым действиям? Ведь бойцы не были даже распределены по ротам, да и командиров рот еще не было. Мы только что получили оружие и вряд ли все умели владеть затворами и прицельно стрелять.

Пришли в окопы передовой линии обороны. Морозная ночь вздыхала взрывами снарядов и мин. То и дело нейтральную полосу освещали ракеты. Освещенное ими пространство грызли вражеские пулеметные очереди.

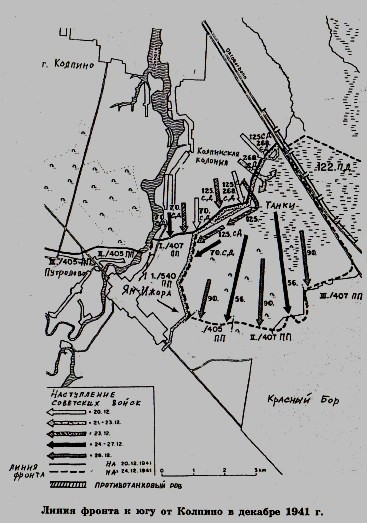

В ста метрах от нас находился противотанковый ров. Сколько воинов дивизии уже полегло в боях за этот противотанковый ров, отрытый ленинградцами между Колпино и Красным Бором!

Наша 125-я стрелковая дивизия, в которой я, довоенный пограничник, оказался по воле фронтовой службы, была переброшена с Ораниенбаумского «пятачка» в Ленинград по Финскому заливу судами-баржами. После пополнения и перевооружения в последние дни сентября наступала на Красный Бор, неоднократно атаковала этот противотанковый ров, но наши подразделения овладели им только в середине октября. С тех пор он переходит из рук в руки.

И вот снова приказ взять противотанковый ров.

Обошел всех бойцов, рассказал им о том, что на рассвете нам предстоить преодолеть это небольшое пространство, эту стометровку и возвратить ров, закрепиться в нем.

В заботах прошла ночь. Стрелка часов приближалась к восьми. Пора начинать артподготовку, но она не начинается. Обещанных танков тоже не видно и не слышно. Ровно в восемь не подается сигнал к атаке. Должна была взмыть в воздух ракета с окраины Колпино.

Нервы напряжены до предела. Почему, по какой причине все так происходит? Кто будет отвечать за срыв боевого приказа?

А враг уже начал обстрел нашей передовой линии, с которой мы должны были атаковать засевшего в противотанковом рву противника. Рядом рвутся мины. Об атаке уже не может быть и речи. Лучшее ночное время для внезапного броска потеряно. Появляются первые раненые. Раны легкие, лыжники забинтовывают их, не уходят с передовой в медсанбат.

Бегу к телефону, который установлен для меня в траншее, ведущей к передовой, связываюсь с генералом Богайчуком, докладываю обстановку, говорю о первых раненых. В ответ слышу:

— Жди, позвоню!

Впервые за время пребывания в дивизии не понимаю генерала. Почему надо ждать? Почему нельзя сразу же объяснить?

Прошло менее получаса мучительного ожидания. Слышу голос комдива:

— Командующий армией разрешает тебе ночную атаку, как ты просил. В следующую ночь атакуешь! В помощь батальону он присылает армейскую роту автоматчиков. Как только автоматчики прибудут, сразу же действуй по своему усмотрению.

Слова генерала вызвали у меня сбивающие друг друга чувства замешательства и восторга… И было отчего! Генерал так просто и спокойно выразил то, о чем я просил при вчерашней встрече. Выходит, что командующий армией генерал Свиридов согласился со мной?! Значит, в предстоящую ночь я буду действовать по своему усмотрению? Без артподготовки, танков и ракеты? Вот это да! Пережив самое сильное в жизни нервное потрясение, я воспрял духом. Готов был обнять весь мир: мой лыжный батальон не постигнет участь тех, кто наступал здесь после артподготовки…

— Только помни, — вдруг повысил голос генерал Богайчук, — противотанковый ров должен быть взят! И наделай побольше шума! Побольше шума наделай! Ты меня понял?

— Понял, товарищ генерал! Есть наделать побольше шума!

День проходит в заботах о людях. Стараюсь понадежнее укрыть лыжников от огня, рассредоточить их и проверить наличие боеприпасов.

Прошу одного из лыжников открыть затвор винтовки. Даже под большим усилием он не открывается. Смазка от сильного мороза замерзла и превратила винтовку в бревнышко, а бойца в мишень. Требую как можно быстрее вынуть из винтовок затворы, спрятать их под шинель на груди или в карманах и таким образом отогреть, привести оружие в боевое состояние. Постепенно, с трудом, все бойцы прячут затворы поближе к телу, отогревают их.

В ночь на 18 декабря прибывает армейская рота автоматчиков. Все бойцы в белых маскхалатах. Они выгодно отличаются от наших лыжников, которые не успели получить такие же маскировочные халаты. Автоматчики и бойцы батальона входят в траншею-подкоп, который подводит нас ближе к противотанковому рву, и быстро выкатываются в левую сторону, которая выглядит ровнее правой. Небольшая группа бойцов занимает и правую от подкопа сторону.

Все делается тихо, без единого шороха. Противник молчит. Почему-то дает возможность не только выползти из окопов и подкопа, но и занять исходное положение для атаки, подняться во весь рост.

Это хорошо! Это то, что нужно!

— Ура! — кричим все одновременно, стреляя из автоматов и винтовок, и бросаемся со спортивной прытью вперед. А на правом фланге строчит, захлебываясь, станковый пулемет. Как и требовал генерал-майор Богайчук, «наделали побольше шума».

Вопреки всем ожиданиям, ров взяли без потерь. Ни один человек не был сражен фашистами при взятии противотанкового рва.

Вскочив в ров, я увидел огневую точку противника, расположенную прямо перед нашим подкопом, в котором мы сосредоточивались перед атакой. Подбегаю к брошенному ручному пулемету. Обращаю внимание на то, как устроена огневая точка. Она выложена маленькими мешочками с песком. Мешочки, словно кирпичики, сложены один на другой, образуют не только бруствер, но и амбразуру в бруствере, через которую и вел огонь фашистский пулеметчик по нашим позициям, а сам практически оставался неуязвимым. Мешочки сверху присыпаны снегом, огневая точка сливается с местностью, с заснеженным полем.

Такого я еще никогда не видел. Во время тактических учений в Харьковском пограничном училище, которое я закончил в сентябре 1939 г., мы строили огневые ячейки с земляным бруствером. Голова пулеметчика торчала над бруствером и была видна «противнику». Здесь же бруствер построен из мешочков и полностью скрывает голову пулеметчика, который ведет огонь через амбразуру бруствера. Умеют, гады, воевать!

Хватаю трофейный пулемет, вручаю его одному из лыжников и говорю, что его надо доставить генерал-майору Богайчуку как доказательство того, что мы приказ выполнили, ров взяли и не потеряли ни единого человека.

Осмотрев необычную огневую точку врага и отправив пулемет генералу, я подумал: «А где же пулеметчик?». Мы его не видели ни живым, ни мертвым.

Вскочив в противотанковый ров, мы топтались по фашистскому пулеметчику, но об этом даже не подозревали. Хотя я услышал какой-то странный вздох у себя под ногами, но подумал, что это просто почудилось. Осенью, когда шли дожди, на дне рва стояла вода. Потом ударили крепкие морозы, образовавшие прочную ледяную корку, под которой вода вымерзла, а подо льдом образовались пустоты.

Около огневой точки был провал. Его, видимо, сделали преднамеренно около пулемета. Это была хитрая уловка.

И вот наступила ночь перед нашей атакой. Вокруг — тишина. Затихло все, ни единого выстрела, ни единого вздоха войны. Давит мороз, сковывает тело, расслабляет его. Фашистский пулеметчик задремал, не видел и не слышал того, что бойцы батальона и автоматчики выкатывались из подкопа на снежный покров и готовились к атаке. Он очнулся лишь тогда, когда на него неслась лавина наших бойцов, кричавших «ура!» и стрелявших из стрелкового оружия. У него не было времени открыть губительный огонь и остановить наступающих. Он успел лишь нырнуть в провал и скрылся под ледяной коркой. Он слышал, как мы топтались над ним. Он слышал наши голоса. И от страха не сдержался, глубоко вздохнул. С присущей немцу педантичностью замерзал, скованный ледяной коркой и морозом. Впрочем, ему там, видимо, было теплее, чем нам.

А я в это время думал лишь об одном: приказ выполнен. В голове стучало гордое ликование: «Ров взят без потерь!» Такое везение редко бывает на фронте, но оно случилось и отозвалось в моем сердце трепетом удачи. А удачи, видимо, бывают лишь тогда, когда командиры думают о победе малой кровью, с минимальными потерями.

Мы овладели рвом с налета. И меня в этот момент торопила мысль: надо немедленно разыскать командира пулеметной роты и попросить его выставить по станковому пулемету на флангах, прямо в противотанковом рву, чтобы можно было отразить контратаку гитлеровцев. В том, что она последует, сомнений у меня не было. Оставляю ров, перебегаю в подкоп, чтобы разыскать командира пулеметной роты, и в то время, когда впрыгиваю в подкоп, впереди взрывается мина. Фашисты уже открыли огонь из минометов. Чувствую, что со мной что-то случилось. Левая рука деревенеет. Прислонив ее к стенке подкопа, ударяю в локтевой сустав и, к своей радости, отмечаю, что рука работает. Хватаюсь за ноющее место на шее и вижу на руке кровь: я ранен. Сажусь на дно подкопа и прошу подошедшего командира пулеметной роты, которая мне не подчинена, выполнить мою просьбу: поставить на флангах по станковому пулемету. Он соглашается со мной. И я жду, когда пулеметы будут вынесены в ров и расставлены на флангах. Кто-то доложил комдиву о моем ранении, беспроволочная связь уже сработала. Ко мне подбегают два санитара с носилками.

— Вы комбат? — спрашивают меня, сидящего на дне подкопа и прислонившегося спиной к его стенке.

— Да, это я.

— Генерал приказал нам срочно принести вас на наблюдательный пункт.

До глубины души тронут заботой генерала, но от носилок отказываюсь. Тогда я еще не думал и не гадал, что на носилки меня все же вскоре уложат.

— Прошу сообщить генералу, что приду к нему сам, когда на флангах батальона будут выставлены станковые пулеметы.

Санитары ушли. Глядя им вслед, заметил, что ко мне идет мой непосредственный начальник — капитан Зиновьев Василий Кондратьевич. Я являюсь и сейчас его помощником, никто меня не освобождал от этой должности. Но теперь я еще и командир Отдельного лыжного батальона. Приходу своего начальника я обрадовался:

— Товарищ капитан, возьмите мой пистолет. Он мне вскоре не понадобится. И скажите, почему прошлой ночью на рассвете не было ни артподготовки, ни обещанных танков, ни сигнала к атаке?

— Это мне неизвестно. Операция готовилась командующим армией. В ее разработке я участия не принимал.

Вот даже как! Теперь мне стало понятно, почему генерал-майор Богайчук, когда я ему позвонил и сказал, что атака на противотанковый ров сорвана, артподготовки не было, танки не пришли, сигнала к атаке не последовало, он, командир дивизии, не смог самостоятельно решить, что делать, и сказал: «Жди, позвоню!». Тогда он меня озадачил, а теперь все стало на свои места. Командующий армией генерал Свиридов вместе с генералом Богайчуком разрабатывали операцию с артподготовкой и танковой поддержкой, но, когда я попросил разрешить ночную атаку, командующий промолчал, потому что действительно все уже было решено до моего прихода. Однако потом, видимо, генерал Свиридов решил, что с мнением комбата следует согласиться, и по достоинству оценил мою просьбу. Ведь среди ночи внезапной атакой ров легче будет взять, чем на рассвете. Отпадет необходимость расходовать артиллерийские боеприпасы, которые понадобятся при других обстоятельствах. Не нужно будет и подставлять под огонь противника танки. Спасибо командующему за то, что прислушался к моей просьбе. Сколько мы сохранили жизней бойцов!

Автоматчики уходят для выполнения других заданий, а мой батальон остается на захваченной позиции. Подбегает командир пулеметной роты:

— На флангах выставлены станковые пулеметы!

— Это очень хорошо. Спасибо!

Прощаюсь с капитаном Зиновьевым и командиром пулеметной роты и оставляю свое детище — лыжный батальон…

Вхожу в землянку наблюдательного пункта комдива, докладываю:

— Товарищ генерал! Ров взят без потерь. На флангах выставлены станковые пулеметы.

На лице генерал-майора Богайчука добрая улыбка:

— Рана еще не перевязана?

— Нет, товарищ генерал.

Адъютант комдива лейтенант Смирнов осматривает шею и говорит:

— Не волнуйся, видна только маленькая струйка крови на шее. Никто: ни он, ни я, ни врачи медсанбата — еще не знал, что в шею попали кусочки шинели и гимнастерки, занесенные осколком. Они перекрыли путь выхода крови из раны, поэтому лейтенант Смирнов ничего грозного и не увидел. Оно последует позже. Снимаю шинель, гимнастерку, оголяю левое плечо.

— А здесь?

— Тоже маленькая ранка и кровь…

После того, как шею забинтовали, генерал приказывает:

— Смирнов, покормите комбата!

Тот подает мне кусочек хлеба и уже открытую банку шпрот. Настоящих шпрот с одуряющим запахом. Такого деликатеса я давно уже не то, что не ел, но и не видел. Съедаю с удовольствием и быстро, ведь зверски проголодался.

Здесь, на наблюдательном пункте комдива, находится и один из командиров полков с перевязанной головой. Вместе с ним прощаемся с генералом и уходим в медсанбат.

Прощаемся навсегда. Через три дня после нашего ухода в эту землянку со слабым потолочным накатом угодит крупнокалиберный вражеский снаряд. Вместе с нашим боевым генералом, участником гражданской и Отечественной войн Павлом Петровичем Богайчуком, погибнет и его адъютант, мой фронтовой друг и товарищ лейтенант Смирнов. И другие командиры погибнут вместе с ними…

Мы этого не могли знать. И прощались с надеждой, что встретимся. Выйдя на дорогу, ведущую из Колпино в Ям-Ижору, но перекрытую фронтом, расстаемся с командиром полка. Он идет в медсанбат, а я поворачиваю на тропу, протоптанную в израненной взрывами снежной скатерти, к штабу Ижорского отдельного батальона.

Вхожу в землянку капитана Водопьянова. Мы с ним знакомы. По приказу генерала Богайчука неоднократно с ним встречался, посвящал его в замыслы командования нашей дивизии, согласовывал с ним совместные действия, просил огневой поддержки нашим подразделениям, штурмовавшим противотанковый ров. Поздоровавшись с Георгием Вениаминовичем, прошу его позаботиться о том, чтобы в противотанковый ров были доставлены с Ижорского завода два броневых щита, с помощью которых можно было бы отгородиться на флангах от противника и избежать ненужных потерь.

— Ведь гитлеровцы еще в октябре, когда впервые был взят центральный участок рва, сразу же отгородились от наших подразделений завалом из бочек, проволоки и другого железного хлама, а у нас даже такой рыхлой защиты нет. Фланги открыты. Все просматривается. Все простреливается. А установив броневые щиты с надежными подпорками, сохраним жизни бойцов и командиров. Только надо в щитах проделать отверстия для стволов станковых пулеметов и гляделки для пулеметчиков, чтобы они могли вести прицельный огонь. Ведь ваш завод и сейчас изготовляет бронемашины. И щиты сделает запросто.

Помолчав, капитан Водопьянов сказал:

— Мы могли бы сделать это еще в октябре. Но ров переходит из рук в руки. Щиты, о которых ты говоришь, могут попасть в руки гитлеровцев и сработают против нас. Ведь и противотанковый ров отрыт нами, а служит кому?

— Тогда остается одно. Надо в противотанковом рву делать ниши, чтобы укрыться от флангового огня. Помогите вооружить наших бойцов, занявших ров, кирками, топорами, ломиками…

— Это я сделаю.

— Спасибо, товарищ капитан! — и собираюсь уходить.

— Не торопись! Садись, попрощаемся по русскому обычаю. И по солдатскому…

Наливает в кружки по сто граммов наркомовских и устанавливает на деревянный, скроенный из досок стол, банку со шпротами.

Ну и везет же мне сегодня на эти деликатесы! Отрезает по кусочку хлеба.

— За нашу будущую встречу! Выздоравливай и возвращайся в строй!

— За Победу, за встречу! — вторю ему.

До медсанбата бреду уже в сумерки: короток декабрьский день. Заплетаются ноги, почему-то горит все тело. Болит шея, отчего содрогается тело и кидает из стороны в сторону. Хоть бы не упасть! Стараюсь ускорить шаг, но ноги не слушаются. И все-таки добираюсь. Вхожу в здание медсанбата. Сестра усаживает на длинную деревянную лавку и вкладывает под мышку термометр. Потом вскрикивает:

— Ох, у тебя почти сорок один…— и уводит в перевязочную. Врач решает немедленно отправить в госпиталь. Меня укладывают на носилки, несут к железной дороге, подвешивают носилки на цепях под крышей вагона-теплушки, оборудованного для перевозки раненых. При движении поезда из Колпино в Ленинград носилки болтаются. Не ощущаю рывков, толчков, торможений.

Почти шесть месяцев шел по дорогам войны, многократно бывал под артиллерийским и минометным огнем. Рядом выли пули, свистели осколки мин и снарядов. Однажды у самого лица пронеслась светящаяся пуля снайпера. Он прицелился с упреждением. Думал, что я сам наползу на пулю, а я в этот миг остановился. Другая пуля, пробив шинель, оставила след — черную линию, но тело не задела, как и та снайперская пуля, ослепившая глаза.

Да, было всякое… Но на этот раз попался. Выбыл из строя.

После продолжительного лечения в одном из корпусов Ленинградского педагогического института им. Герцена на Мойке, 48 в марте сорок второго меня вывезли с незаживающими ранами по Ладожскому озеру на Большую землю, и в 125-ю стрелковую дивизию я уже не вернулся.

Источник: Заслон на реке Тосне: сб. воспоминаний защитников Усть-Тосненского рубежа. Сост. И.А. Иванова — СПб., 2003.