Громадный риск

Приказ военного комиссара города Киева:

«В Киеве злонамеренно попорчены средства связи (телефон, телеграф, кабель). Так как вредителей нельзя было дольше терпеть, то в городе было расстреляно 400 мужчин, что должно послужить предостережением для населения».

Через несколько недель после первой облавы меня угораздило попасть и ещё в одну. Она не была такой смертельно опасной как первая – все, кто попался, подлежали угону в Германию. Опять отовсюду рычали «цурюк», «цурюк», и опять я их вовремя не заметил. Между облавами всё время в Киеве я был как в бреду. Хотелось себя прикончить, но не знал, как это сделать. Это было ужасно, отвратительно и абсолютно безысходно. После первой облавы боялся выходить на улицу, продрогший, изголодавшийся я постоянно находился в состоянии полубреда.

Утром в тот день, когда меня захомутали во второй раз, я случайно встретил на улице женщину работавшую сторожихой в консерватории. Когда перед войной я учился на музыканта, играть у себя дома мне было не всегда удобно, и поэтому иногда по вечерам или в выходной я просил эту женщину открыть мне какой-нибудь класс, где есть сносное пианино, и играл там пару часов. Она, видно, хорошо меня запомнила, потому что узнала и сама подошла, а я бы её не узнал – так жутко она изменилась за это короткое время.

Она рассказала мне, что с первых дней войны все преподаватели рыли противотанковые рвы в Ирпене. Когда пришли немцы и объявили, что евреям надо идти в Бабий яр, моя любимая учительница Гармония зашла утром в консерваторию, открыла свой кабинет, посидела пару минут за роялем, потом сдала ей ключи и попрощалась… А та ее спросила: «Зачем вам туда идти, вы же наполовину эстонка, вам не надо…». А Гармония ей сказала: «Я не стану просить пощады у этих гадов! Что народу, то и мне». И она ушла в эту толпу, растянувшуюся на несколько километров, навстречу эсесовцам из украинской дивизии «Галичина», которые, вооружённые дубинами, подрабатывали на этом конвейере смерти. С ней был портфель, в нём лежала партитура кантаты «Тарас Шевченко», полотенце и мыло.

Приказ военного комиссара города Киева:

«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».

Как-то перед самой войной Гармония пригласила к себе в консерваторию меня, девушку бандуристку и ещё одного гитариста, нас троих она выделяла из среды других студентов, и мы стали первыми слушателями, для которых Гармония исполнила свою кантату «Аральский дневник». Она сама пела и сама играла на рояле. Когда расходились, я спрашиваю: «Как-то странно – Шевченко, он же один, это дневник одного человека, почему же для хора…?». Она ответила: «Ах, какой Вы еще молодой. В душе человеческой порой звучат такие непостижимые хоралы…». Однажды уже после войны я оказался в Ирпене, где ещё были видны противотанковые рвы. Я шёл вдоль них и не мог не думать: «Может быть где-то здесь, может быть этот ров копала и наша Гармония, зажав лопату в своих божественных руках».

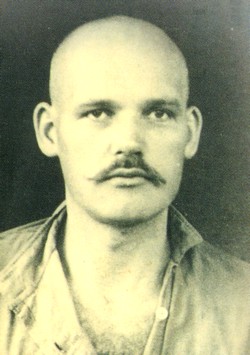

Всех нас киевлян, которыми немцы разжились во второй облаве, они привезли в город Бреслау. Там был пересыльный пункт, где нас продержали пару дней. Приезжали покупатели с разных заводов и шахт, торговались, и один из них купил меня и ещё несколько человек на шахту. Я был в желтой рваной майке, босиком, в штанах еле на мне державшихся. Больше имущества у меня не было. Приказчик покупателя привел нас на вокзал и посадил на какой-то поезд. Там среди публики были югославы, хорваты и самые разные другие народы. И прибыли мы на шахту. Шахтеры люд рабочий, и они относились к нам по-человечески, по-товарищески, не так как мы к немецким военнопленным. Я не брился, у меня отросла борода, и, наверное, из-за неё меня прозвали Иисус. Это прозвище прилепилось ко мне на все время работы на шахте, а потом перекочевало и в штрафную роту.

ТАМАРА КРЫЖАНОВСКАЯ:

Много лет мы с мамой жили в одном доме с семьёй Ларионовых. Мама дружила с их взрослыми дочерями Наташей и Рарой. Я в войну была ещё маленькая, но когда выросла, мама мне очень много рассказывала об этом времени. За несколько лет до войны их семья разъехалась. Наташа с отцом Дмитрием Константиновичем уехали в Одессу, по месту его новой работы, а Рара с матерью Клотильдой Ивановной переехали из нашего дома ближе центру города, в Кудрявский переулок. Рара училась в Художественном институте, и они хотели, чтобы она могла в институт добираться пешком. Когда Киев заняли немцы, им понадобились дома в центре, и они всех жителей стали оттуда выгонять. Рара с мамой и годовалым сыном вернулись обратно в наш старый дом и заняли пустую комнату, рядом с нашей.

Первая военная зима выдалась очень холодная и снежная. Мою маму звали Катя, она уже знала несколько фраз по-немецки, могла с немцами лясы точить на ломаном русско-немецком языке, который выработался тогда за этот период. Она была, конечно, отчаянная. Немцы, тоже хотели хорошо жить. Договаривались с мамой и привозили ей горючее, естественно, за деньги. А потом ночью приезжали партизаны, забирали его и оставляли деньги на следующий раз. Двор все это знал, но никто не заявил. Были всякие люди. Одни евреев прятали, другие доносили. Недалеко от нас немцы устроили концлагерь и обнесли его колючей проволокой. Со всей округи приходили туда матери и жёны и искали своих. Всё продается в этом мире и все покупается. За кусок сала или еще за что-то фрицы отдавали женщинам их сыновей и мужей. И вот часто они приводили их к нам, отмывали, переодевали.

В январе 42-го года четверо пленных бежали ночью из этого концлагеря. Наутро их должны были расстрелять. Мама пошла в сарай набрать дров, чтобы затопить печку. А накануне выпал свежий снег, и на нём хорошо были видны следы, и вели эти следы прямо в наш сарай. Он же не закрыт, а просто дверь прикрыта. И эти четыре смертника забились там в угол, совсем молоденькие солдаты. Мама говорит: «Ну, хорошо же вы спрятались, ничего не скажешь. Пошли хлопцы, ко мне до хаты, бо вас тут по следам мигом найдут». Они говорят: «А что, у тебя не найдут? Еще и тебя расстреляют». А мама: «Вы думаете, мне будет легче, если я буду жива, и всю жизнь буду вспоминать, как вас передо мною расстреляли? Нет уж, пошли ко мне». Они с неохотой и боязнью, но всё-таки согласились. Наша комната, и та, в которой жили Рара и Клотильда Ивановна, когда-то не были разделены. Там раньше в стене была дверь, которую с нашей стороны заклеили обоями, а с их заставили большим шкафом. До революции это была анфилада комнат, и весь дом принадлежал Ларионовым. Но советская власть их «уплотнила», им оставили тогда три комнаты, а в остальные вселили их бывшую прислугу и разную другую бедноту.

Так вот, мама придумала такой план: она предложила Раре и Клотильде Ивановне, чтобы поначалу они взяли беглецов к себе. А когда придут немцы, первой на их пути окажется наша комната, они её обыщут, и пока будут переходить к ним, солдатики отодвинут шкаф, откроют дверь и перейдут в нашу комнату. Рара и Клотильда Ивановна согласились. Из шкафа самые тяжёлые книги вынесли на веранду, а с нашей стороны мама незаметно надрезала обои по периметру двери. Чтобы не было какого-то запаха, спалили в буржуйке газету и напустили немного дыма. Вскоре явились гестаповцы в своей чёрной форме с автоматами. Слава Богу, с ними не было овчарки. Мама встретила их у двери, показала им свою комнату, а когда они вышли, она еще некоторое время в коридоре кокетничала с ними, шутила и нарочно громко болтала. Мама довольно ничего себе была, оригинальная такая, рыжая, голубоглазая. Как только беглецы услышали, что немцы от нас вышли, они отодвинули шкаф, открыли дверь и протиснулись в нашу комнату. Рара и её мама с трудом, обессиленные от голода, поставили тяжёлый шкаф на место. Клотильда Ивановна сразу же села к роялю и заиграла Бетховена. До этого она всё время играла Шопена, и смена музыки была для моей мамы знаком, что уже можно заходить. У них ещё была наивная надежда, что немецкая музыка может как-то гестаповцев расположить. Когда те зашли, то никого они не обнаружили и ни с чем пошли делать обыски дальше. У нас на первом этаже жил фельдшер, связанный с партизанами, он увел ночью этих ребят в лес. Таким образом, было спасено четыре души человеческие, но риск был, конечно, громадный.

Из Приказа военного комиссара города Киева:

«В дальнейшем каждый, кто поддерживает беглых военнопленных путем предоставления крова, продовольствия или другим способом, будет расстрелян вместе со своей семьей, а его имущество сожжено».

НАТАЛЬЯ ЛАРИОНОВА:

Мой дед и прадед оба были люди военные. Прадед – герой войны с Наполеоном. У нас в семье даже сохранился наградной документ, который подписан Багратионом – не факсимиле – а действительно подпись Генерала Багратиона. В нём сказано, что мой прадед награждается за героическую храбрость, проявленную в бою под каким-то населенным пунктом во время Отечественной войны 1812 года. А мой дед, артиллерийский офицер, был полным кавалером всех четырёх орденов Святого Георгия. В Русско-Турецкую войну 1878 года он был тяжело ранен и вышел в отставку в чине полковника. Он и его жена были тогда сравнительно молодыми, они купили небольшой деревянный дом на окраине Киева, и этот дом впоследствии служил кровом нескольким поколениям нашей семьи. Но года за три до войны мой папа и я переехали жить в Одессу.

Когда началась война, я уже была замужем, и моего мужа Игоря, агронома по профессии, как и всех людей с образованием, взяли на военные курсы. Они давали звание младшего лейтенанта. И ему тоже дали это звание. Так что он стал как-бы полувоенный. Стоило начаться войне, и его сразу отправили на фронт. Когда немцы подошли уже совсем близко к Одессе, и до города им оставалось километров тридцать, меня с моей соседкой, пожилой больной женщиной, послали рыть окопы. Мы копали, копали, потом слышим – стрельба. И никто не приходит! Ни смотреть, что мы делаем, ни кормить. А у меня уже был билет на пароход, который я случайно захватила с собой вместе с какими-то карточками на эвакуацию. Ну, и мы с соседкой решили: «Сколько можно?», кинули лопаты в этот окоп не докопанный и пошли в обратную от стрельбы сторону, стараясь идти на восток. Наконец, наткнулись на кордон: «Куда вы идете?» Я показала им билетик: «Мне завтра на пароход. А это моя соседка, она больная, видите, еле дышит». В общем, нас выпустили.

Вся Одесса уже была в окружении. Сначала люди выбирались из города всякими путями, но когда очередь дошла до нас, то оказалось, что единственная возможность эвакуироваться оставалась только пароходом. Стали мы думать, что с собой можно взять? Нам было сказано, что на человека можно брать по одному небольшому чемоданчику и ничего больше. Я взяла совсем маленький чемоданчик, в который с трудом поместилась моя собачка Бомочка. Это было всё моё имущество. Я ей приказала: «Лежи тихо». На наш пароход мы не попали, нас остановили перед самым трапом, сказали, что пароход уже и так перегружен, и больше нельзя. Но вскоре подали другой пароход. Бомочка оказалась очень сообразительной, сидела молча, и я спокойно пронесла её через контроль. К счастью, наши соседи по каюте нас не выдали, и даже, наоборот, умилялись, как это мы не бросили собачку… А папе пришлось оставить в одесской квартире всемирную коллекцию семян! Он начал её собирать ещё ребёнком лет с восьми. Став учёным, он переписывался с ботаническими садами всего мира, и ему присылали семена в пробирках. Они стояли у него в специальных коробочках. Их там были сотни, если не тысячи, и в каждой пробирке отдельная категория семян.

Наши одесские соседи рассказывали, что когда пришли немцы, они выбрасывали из окон всё, что было в комнатах. Под домом стояли пирамиды всего, что хочешь: посуда, книги, одежда – все перемешано. Пропала, конечно, и коллекция семян. В войну пропали все папины рукописи, пропала вся его библиотека. Моя, конечно, тоже, но у него была ценная, там были старинные книги по земледелию и семеноведению. Тот пароход, на который нас не пустили, потому что он был переполнен, налетел ночью на мину и взорвался. Людей, кто не утонул сразу, кого можно было разглядеть в темноте, спасала команда нашего парохода. Но большинство утонуло, потому что люди были абсолютно неготовые, нервно растрёпанные…

Эвакуировали нас на Северный Кавказ, и когда мы прибыли в свою станицу, то узнали, что немцы заняли Киев. Мы ничего не знали о судьбе наших родных в Киеве, где сестра Рарочка с сыном Валеркой, где моя мама. Я знала, что Гриша, муж Рары, наверное, в армии, потому что в Киеве забрали всех в первые три дня. В последнем письме в Одессу мама написала: «Я не могу бросить Рару одну с ребёнком, если нас вывезут, то значит вывезут, если нет, мы остаёмся в Киеве». Так мы и не знали, смогли они уехать или оставались при немцах в Киеве. Когда прорвали блокаду Ленинграда, к нам начали прибывать ленинградцы. Очень истощенные, изголодавшиеся, они еле держались на ногах. Из-за ужасов пережитых в этой блокаде многие из них стали верить во что-то потустороннее. По вечерам они устраивали спиритические сеансы, вызывали духов и надеялись узнать у них что-нибудь о своих близких: где они, живы ли… Несколько человек садились в полутьме вокруг стола. В центр его клали вырезанный из бумаги кружок величиной с тарелку. По краю этого кружка были написаны буквы, а в середину его к верху дном помещалось блюдце. На нём была нарисована стрелка, и на него ставили огарок свечи. Все протягивали к блюдцу руки, чтобы только чуть-чуть его коснуться. Получалось, что оно окружено пальцами всех участников. Кто-то один вызывал своего духа и задавал ему вопрос. Вдруг блюдце начинало самопроизвольно поворачиваться, и, приостанавливаясь, указывать стрелкой то на одну, то на другую букву, из которых и складывался ответ. Конечно, сначала я относилась скептически к этим сеансам, но потом по реакции людей почувствовала, что здесь не всё так просто, и меня легко уговорили поучаствовать. Делать-то нечего, вечера длинные, керосина нет, электричества нет, ничего нет. На постном масле делали коптилку и вот сидели при её свете. Я уже не помню, что там другие спрашивали, что говорили, но я попросила: «Пусть придет моя бабушка Анастасия». Они согласились. И я говорю: «Бабушка, скажи, жива ли моя мама, жива ли Papa, где они…». И представьте себе, блюдце начало довольно энергично двигаться. Я бы могла подумать, что это мои соседи как-то двигали его, но они никоим образом не могли знать того, что пришло в ответ – буквы сложились так: «они на даче». Ну, во-первых, это же смешно – во время войны кто-то на даче. Что значит, на даче? Но тут сидел мой папа, он в наших затеях не принимал никакого участия, сидел, грелся возле печурки. И я спрашиваю его: «Что это значит? Смотри, вышло – «на даче». А он подумал и говорит: «Наш киевский дом, из которого мы уехали в Одессу, когда-то стоял на окраине города. Это был дачный посёлок. Возможно, бабушка Анастасия имела в виду, что Рара с сыном и мамой живут в нашем старом доме, который был для неё как-бы дачей». «Да, но мы же знаем, что мама и Рара давно из того дома переехали в центр Киева, в Кудрявский переулок. Как же они могли очутиться опять на старой квартире?» В таком недоумении я и осталась. Но я уже поняла, что никто из участников блюдца не двигал – откуда они могли взять слово «дача», откуда!?

ГРИГОРИЙ ГУРЬЕВ:

На шахте меня приставили к одному из шахтёров, он вырубал уголь, а я должен был насыпать его в вагонетки. 18 вагонеток за смену, но больше, чем 16-17, у меня не выходило. Шахтёр мой говорит: «Плохо ты работаешь, тебя могут наказать». Но никакого наказания не последовало, он просто сам насыпал тот уголь, что я не поспевал. У него это получалось гораздо быстрее. А я в то время был очень ослабленный после голодовки. К концу смены я уже был в обморочном состоянии. И вот удивительно, сердце болело так, как будто там широкий нож, и он так поворачивается туда и сюда. Но удивительная живучесть организма. Через какое-то время, месяца через два, я втянулся и уже не падал в обморок. Но потом я надорвал спину, и доктор сказал: «Ему уже нельзя насыпать уголь, пусть катает вагонетки». И все три года я катал вагонетки.Рельсы неважнецкие, крученные, и если ты на повороте чуть проморгал, вагонетка соскакивает, и потом её трудно поставить на рельсы, а полную вообще дохлое дело. Не было дня, чтобы хоть раз эти вагонетки у меня не слетали, слава Богу, пустые. Каждую минуту приходил лифт, и мне надо было успеть за эту минуту в каждый загнать по две вагонетки. И, таким образом, за 10 часов рабочего дня 1200 вагонеток. Одной пары рукавиц не всегда хватало на всю смену.

Работал с нами один чех, сказочный богатырь, такого же роста как я, может немного выше, но широкий такой, мускулистый. Один из шахтеров прикрепил его к себе и уже никому не отдавал. Этот парень насыпал по 20 вагонеток шутя. Потом подошёл какой-то чешский национальный праздник, и он в этот день не вышел на работу. За это его отправили в концлагерь. Через месяц он вернулся, и когда я его увидел, это было просто ужасно – от человека не осталось ничего на него похожего, только кожа да кости, и даже голоса не осталось, он говорил шепотом. Его сразу из шахты уволили, отпустили домой. Старшим над нами был мастер Макс. Невысокий, но, видно, в молодости рубил за двоих. Он был старенький, и как мастеру ему полагалась большая шахтерская карбидная лампа (гроссе лямпэ) – за километр видно. У немцев было принято, если начальник проходит возле работающего, то рабочий, в знак почтения останавливает работу и должен уметь завести свободный разговор. Мы – наоборот, при виде начальства начинаем вкалывать вдвойне. Если Макс, когда я катил вагонетку, проходил около меня, он обязательно впрягался и половину усилий брал на себя. Он обычно ничего не говорил, но мы чувствовали его хорошее отношение. И нам тоже он был симпатичен. Работал шахтером и его сын Йоган, лет 20-ти. Он женился, и вскоре его жену арестовали, а потом и его. Оказалось, что она коммунистка, но ему об этом не говорила. Позже его отпустили, а ее расстреляли. У него на лице всегда горел юношеский румянец, а в глазах был смертельный ужас.

Иногда нам привозили одежду. Раз в год выдавали рубашки и что-то вроде пиджаков. Мне попался пиджак с какого-то рослого человека, вероятно, из еврейского гетто, возможно Варшавского. Почти новый, и он очень на меня пришёлся. Я носил его с каким-то трепетным чувством, мне казалось, что жизнь этого человека вроде бы ещё теплится где-то в складках его пиджака, пуговицах и петлицах… Нам сказали, что эта одежда осталась от казненных. Многие из них были прилично одеты, в основном это были горожане. Практичные немцы, отправляя людей в газовые камеры, одежду их собирали – прикинули, что она пригодится одевать нашего брата, потому что мы, бывало, чуть не голыми сюда попадали. Этот пиджак я носил до последнего дня. Один из наших ребят в первый год убежал. Его конечно поймали. Это дикая затея, там убежать было невозможно. Наивные шахтеры предлагали нам помощь, карту восточной Германии, предлагали свою пайку хлеба. Конечно, я понимал, что такая авантюра добром не кончится. Но этот хлопец попытался бежать, и его в тот же день поймали и отправили в концлагерь. Барак наш был переделан из бывшей конюшни. Сначала мы, галичане и поляки все были вместе. Галичане ненавидели нас и немцев одинаково. Однажды из-за чего-то не поладили, и галичане даже пытались убить одного из наших парней, Андрея. Что-то он им сказал не то, но его спас могучий мужик Шурка, плотник по профессии и по фамилии тоже Плотников. Он был с севера России, спокойный, всегда уверенный в своей правоте. Шурка попал в плен, но ни минуты угрызения совести его не мучили. Война невозможна без смерти, без ранения, без плена. Каждому своя судьба, нечего финтить, что досталось на твою долю, то и бери. Он был человек мужественный. Пока я бегал за охранником, Шурка Плотников сразу же кинулся в эту драку. На Андрея уже замахнулись скамейкой, а Шурка подставился под неё, ему в кровь разбили руки, но он отстоял Андрея. А я, когда прибежал на ворота к охраннику, тот мне говорит: «Чем больше вас подохнет, тем слаще для меня». Он воевал на русском фронте, и у него вся морда была изрезана. После тяжелого ранения ему делали операцию, и у него рожа стала вдвойне зверская.

После той драки барак разделили на три секции. Между нами и галичанами возвели глухую стену. Другой стеной отгородили поляков. Поляки жили тихо, мирно, и галичане между собой тоже никогда не ссорились. А мы всё время грызлись. Сколько было свободного времени до смены или после смены, только то и делали что грызлись на темы войны. «Почему нас побили?», «Как всё это получилось?», «Почему среди командиров было столько идиотов и трусов?» и т.д. Очевидно, уж такой мы народ. Меня это удивляло. Все-таки и у галичан могли же быть какие-то зацепки, но они не сорились никогда. У поляков тоже – тишина и спокойствие.

Был среди нас один пекарь, старый уже, лет под 60, не знаю, как его загребли. Ростом чуть выше меня, худой, он прекрасно пел, у него был очень красивый бас. В молодые годы он пел в церковном хоре, знал все напевы и, конечно, знал все народные песни. Когда мы начинали петь на два, на три голоса, он пел басовую партию, и получалось очень красиво. Галичане, как ни странно, песен не пели. Это вообще были особые люди. Когда Сталин с Гитлером поделили Польшу, и часть отошла к нам, галичан мобилизовали в Советскую Армию и отвезли за Урал. Там их плохо кормили по сравнению с их домашней пищей – рыба, капуста. Потом началась война. И тут, я не знаю, это дурость или хитрость какая-то, но их, почему то определили в пограничные войска. Одели на них пограничную форму, и привезли назад в Галицию, на самую границу с немцами. А немцы знали, что пограничные войска принадлежат страшному НКВД, и когда они нагрянули и захватили в плен тысячи галичан-пограничников, то решили, что это самые заядлые коммунисты. Поэтому их держали на измор, даже не в бараках, а просто выбрали для этого в лесу просеку. И вот в трескучий мороз под открытым небом они там зимовали. По ночам, как это делают стадные животные, они сбивались в кучи человек по сто, кто был снаружи, постепенно продвигались в середину, где было немного теплей, а кто был внутри медленно отходили наружу, и так они менялись, кружили по спирали всю ночь. Один галичанин попробовал залезть в яму, но к утру так закляк, что вылезти уже не мог. Молоденький конвоир стал пытаться его из ямы выгнать. А тот не может. И конвоир ткнул его штыком. Тот схватился за штык, обрадовался, подумал, что он хочет его вытащить. А конвоир решил, что у него отнимают винтовку, и застрелил его.

На эту просеку пригнали целую дивизию, это даже не просека была, а такая площадка для чего-то заготовленная. Не знаю, сколько пленных там было, во всяком случае, огромное количество – больше тысячи. И за зиму из-за холода и голода от них осталось человек сто. В это время где-то там в верхах произошли изменения, в Лондоне возник какой-то бендеровский комитет, который прислал своих людей в этот лес. Они в приличных кожаных пальто, с портфелями… Когда перед ними выстроили оставшихся в живых, эти комитетчики заплакали. Поговорили они с пленными на своём особом галичанском языке, сразу друг друга поняли, и эту сотню освободили и отправили на сахарный завод. Наверное, у них такой опыт был, что легче восстановить истощенного человека не мясом, а сахаром. Они там пили патоку, ели сахар немерено, сколько угодно. Их кормили нормальным обедом вместе с немецкими рабочими. Тем не менее, через пару месяцев от сотни осталось 20, и вот этих 20 прислали к нам на шахту. Они прошли такую школу умерщвления, что свет Божий в их глазах уже был совсем иным. Они одинаково ненавидели и нас, и немцев. Один из них особенно меня удивлял – у него от этой звериной жизни шея вытянулась вперед, но повернуть её он не мог и, когда смотрел по сторонам, то, как бык, вертел всем корпусом. Недалеко от нас в отдельном бараке за колючей проволокой жили французы. Они жили как-то странно, разводили кроликов и как будто даже не роптали на судьбу. Им разрешали ходить в лес, рвать для кроликов траву, но всегда с конвоиром.

Французы были склонны ко всякого рода юмору и шутовству. Когда утром они шли через двор шахты к подъемнику, то часто паясничали, пинали друг друга, подножки ставили. Когда они хлопали друг друга по плечам, от их одежды подымалось облако пыли. В отличие от нас, купленных хозяином, французов пригнали из концлагеря для военнопленных. Нас фирма купила и хотела сохранить нашу работоспособность, поэтому нас кормили наравне с шахтерами. Им картошка – нам картошка, им кормовая свекла и нам тоже. Она такая желтоватая, хорошо разваривается, можно разжевать и проглотить. Ну, и хлеб нам давали тоже как шахтерам – 400 грамм.

По воскресеньям жены шахтёров отдавали свой хлеб мужьям, чтобы хоть раз в неделю те могли хоть немножко больше поесть. А французы, чтобы как-то себя поддержать, промышляли кроликами. На второй год нам вышло некоторое послабление, разрешили выходить в лес, и там мы могли гулять. Однажды я увидел, как французы возвращались из леса, а им навстречу ехала на велосипеде Хельда, жена управляющего шахты, очень красивая молодая женщина. Она была все-таки из высшего общества, и это как-то отражалось на ее внешности. Когда она почти поравнялась с французами, вдруг порыв ветра завернул ее юбку чуть не выше талии… А у неё такие красивые ноги, такие прекрасные трусики … Французы мгновенно расступились, уступая ей дорогу, при этом вытянулись, как по команде «смирно» и все отдали ей честь, как перед генералом. Хельда чуть не упала с велосипеда, пытаясь справиться с юбкой, но через секунду выровнялась и покатила дальше, а французы провожали ее восхищёнными взорами. Такая вот характерная французская выходка. Они мгновенно сообразили, как себя вести. Мы бы до этого не додумались…

ТАМАРА КРЫЖАНОВСКАЯ:

Моя мама могла эвакуироваться, но из-за меня она не уехала. Её завод эвакуировали на Урал. Но как их везли?И люди, и станки на открытых вагонных площадках, всё вместе. А я еще и больная была, воспаление легких. Бабушка говорит маме: «Ты что, ненормальная, везти такого маленького больного ребенка. Да ты возьми сразу здесь похорони ее и езжай тогда, ради Бога». И мама из-за меня не поехала. В студенческом общежитии Политехнического института немцы устроили офицерскую казарму. Вывесили объявление, что берут на работу женщин. Мама пошла мыть полы в их казармах. А что было делать такой женщине, как моя мама с малолетним ребенком на руках… Полы мыть, так полы мыть, окна мыть, так окна мыть, потому что ей надо было чем-то меня кормить.

В селе у людей хоть что-то было. Картошка хотя бы. А в городе? Потом немцам понадобилась женщина на кухню. Вышел их повар, перед ним толпа женщин, и маме повезло, он взял ее, чтобы она ему помогала. Однажды привезли целую машину кур из какого-то села. Гора этих кур. Немец стал показывать, как их надо чистить. А они внутренности не едят. Печенку, сердце не едят. Все это идет вместе с кишками в помои. Мама говорит, как увидела, у нее слезы брызнули. Дома голодный ребенок сидит, а тут такое добро пропадает. Немец не понял: «Что такое, кто обидел?». Мама объясняет: «Киндер маленький, нечего есть, можно я это заберу». А он: «Конечно, можно». Когда мама уходила, он еще дал кусок масла и шоколадку. Сказал: «Киндеру отнесешь». Мне было года три.

Уже после войны, когда я выросла, мама обо всём об этом мне много рассказывала. Повар был не молод, ему было за 50, говорил, что у него дома тоже киндер. Он начал каждый день что-нибудь передавать для меня. Всем, что мама приносила, она делилась с Рарой и Клотильдой Ивановной – там ведь тоже был ребенок, там был Валерка. Они очень бедствовали в войну. Им было очень тяжело. Вместе с мамой в офицерском общежитии у немцев работала уборщицей Тася Самолевская. Она жила в нашем доме вместе со своей сестрой Люсей и старшим братом Юзеком Яковлевичем. Он с первых дней войны ушёл на фронт, и Тасина работа спасала сестёр от голода. С одним из офицеров у Таси завязалось что-то вроде романтических отношений, и это впоследствии испортило ей всю жизнь…

ОЛЬГА САМОЛЕВСКАЯ:

Мои родители встретились и поженились вскоре после войны. Первое время они жили в том же доме, что и Ларионовы. И я родилась там же. Но я узнала об этом только через много лет, когда, работая на киностудии, задумала снимать фильм «Памяти павших домов». Меня познакомили с Натальей Дмитриевной, которая рассказала мне массу интересного для моего фильма, и тогда же я узнала, что одно время я и мои родители жили с ней в одном доме. И там же жили две сестры моего папы Люся и Тася. Из этого старого дома в Полевом переулке мой папа ушёл воевать. Он был радистом, прошёл весь тяжкий путь отступления до самой Волги, а потом обратно от Сталинграда и до Берлина, был награждён многими медалями, »За отвагу» и Орденом Красной Звезды. Отец избегал рассказывать мне о войне. Наверное, щадил меня. Я была маленькой, еще в школе училась. Единственное, что он мне рассказал о войне, (адаптировано, как для ребенка) – это, как они попали в окружение. У них не осталось никакой еды, и они голодали. Однажды ранним утромон стоял в лесу часовым, и вдруг видит на расстоянии выстрела зайца, который сидит себе и умывается. Он вскинул ружьё, заяц в утреннем свете, весь в солнечном ореоле, лучится, умывается, как ни в чём не бывало…, и папа опустил ружьё. Этот стреляный человек, который видел смерть друзей, сам был тяжело ранен – он не смог этого сделать. Они продолжали голодать, а потом вскоре прорвали окружение.

После войны отец вернулся к своим сестрам Люсе и Тасе. За время оккупации Тася пережила страшную трагедию. Ей было около тридцати, красавица, дородная такая, правильные черты лица. Сёстры были воспитаны очень скромными. Мама умерла рано. Тася очень быстро стала оформляться, наливаться. И от женихов отбоя не было. А отец говорил: «Ну, дайте ей хоть вырасти». Люся вспоминала, как однажды цыганка стала гадать Тасе и ее подружкам: нагадала одной подружке судьбу, другой, но Тасе сказала: «А ты красавица, на счастливую любовь даже не надейся». Люся имела высшее образование – работала до войны химиком на заводе, а Тася осталась практически неграмотной. Она была статная, совершенно правильное, красивое лицо. Она была дородная такая, в теле. Но она рано осталась без матери, и выросла забитой, очень замкнутой, какой-то даже диковатой, вся в себе. Когда она поняла, что ждёт ребёнка от немецкого офицера, для неё это был конец света. Вся её жизнь пошла под откос. Какими были их отношения, уже никто никогда не узнает, но до глубокой старости Тася хранила немецкую фотографию, на которой снята фрау и двое маленьких детей, может быть это фотография его семьи. Благополучная семья, благополучные наряды, далекие от войны. На обороте по-немецки написано: «42-й год».

За день до того, как немцев выбили из Киева, соседи видели во дворе этого офицера. Тася была в полном отчаянии, брат на фронте воюет с фашистами, что он скажет, когда вернётся. Она страшно боялась Сталина, слышала, что если кто-то из соседей донесёт, что женщина гуляла с немцем, то детей у них отбирали, а самих ссылали на остров, где был отдельный лагерь для них. Люся говорила, что видела свидетельство о смерти девочки. А Тася вроде бы все время знала, что та живет, но, скорее всего, она просто бредила ею всю жизнь. Уходя в город, уже старея, все время говорила, что она ее видела. Время от времени ей казалось, что она встречала ее в толпе, говорила: «Она меня толкнула». Вроде девочка очень красивая родилась, но ее не стало. Что именно с ребенком случилось, осталось тайной. Может быть, они ее куда-то отдали. Между собой они всю жизнь называли ее Инночкой. Мне рассказывали, что в Германии к этому относились как-то по-другому.

В Берлине, когда оккупантами уже были наши, то к осени через несколько месяцев после Победы стало весьма заметно, кто из молоденьких немок ждёт ребёнка. И наши солдаты, шутя, спрашивали их: «Вас ис дас?!». А те, понимая, что деваться уже некуда, отвечали деланно трагическим тоном: «Кляйне И’ван» — «Маленький Иван». В Берлине был страшный голод, и была такса – женщины отдавались за буханку хлеба.

Моя мама в войну тоже была в оккупации, уехать она не могла, не могла оставить свою больную сестру. В Киеве они голодали и поэтому решили перебраться на свою родину, в село Ляховое недалеко от Радомышля, одного из самых старинных украинских городков. Сто километров шли пешком. Там мама стала работать фельдшером, заведовала амбулаторией. По ночам приходили партизаны, просили перевязать раненых. Мама давала им с собой бинты и медикаменты. Соседи донесли немцам, маму схватили и уже должны были расстрелять, но староста, его фамилия была Лисовский, заступился за маму, выгородил её каким-то макаром перед немцами, и её отпустили. Лисовский многим помогал, его выбрали старостой свои же и неспроста, он был хорошим человеком, и его уважали. Он как-то сказал маме: »Вот придут наши, будет и на нашей улице праздник». Пришли наши и сразу его расстреляли за то, что он был старостой, никто из тех, кого он спасал, даже не успел что-нибудь сказать.

НАТАЛЬЯ ЛАРИОНОВА:

С самого начала войны выяснилось, что Игорь очень способный к военному делу, решительный, быстрый, поворотливый по уму, и его сразу повысили в звании, он стал лейтенантом. Но из-за его крутого нрава он не очень-то гнул шею перед начальством и поэтому в чинах далеко не пошел. Они попали в окружение, и он как-то умудрился сколотить сначала маленькую группу, человек семь, а потом к ним стали присоединятся… И он вывел из окружения 500 человек. Причем среди них были люди старше его по званию, но сами они ничего не могли сделать. А он такую бригаду вывел. За это его наградили орденом «Красной звезды». Увидев, с каким характером этот боец, Игоря назначили командовать какой-то особой частью, я не знаю, как она называлась. Они воевали не на одном фронте, а их бросали туда, где всего труднее, на помощь, на штурм… Это был ад там, где он воевал. Множество раз он был ранен. Иногда его собирали по кусочкам, но у него была шахтерская закалка, и он всё перенёс. Писать ему было почти бесполезно – его штурмовая бригада носилась с севера, на юг, потом на запад, снова на север. Это было как в «Белорусском вокзале» – «…и почтальон сойдёт с ума, разыскивая нас…». Но иногда письмо всё-таки доходило. Из писем Игорь знал, что я на Северном Кавказе, и однажды, как гром среди ясного неба, он вдруг примчался на какой-то тарантайке на два часа, его часть неожиданно занесло в нашу сторону.

Когда немцев погнали из Киева, мама через Красный Крест стала искать, куда нас с папой эвакуировали.Я всегда думала, что эти сведения перепутаны навеки. Оказывается, там был какой-то порядок, и маме сообщили, где мы находимся. И она прислала нам письмо. Теперь представьте, как я была поражена, когда выяснилось, что они действительно теперь живут опять в нашем старом доме! А что оказалось: немцы выгоняли из центра города всех киевлян, деваться было некуда, с маленьким ребенком, куда они могли деться? Мама пошла на старую квартиру, и обнаружила, что там ещё живут наши хорошие знакомые! И все ее стали звать: «Идите сюда, тут есть пустые квартиры. Занимайте любую и будете тут жить». Они решили переехать.

Война, в Киеве немцы, моя мама слабая женщина невысокого роста, Рара с маленьким Валерой на руках – уж не знаю, ценой каких усилий, но переезжая, они сумели перетащить в старый дом и наш рояль. Сначала его спрятали в сарае, а уже позже подняли на второй этаж. Словом спасли. Мама понимала, что если она лишится рояля, то это будет навсегда. А так, когда он даже стоит и молчит, он есть. Ну, и как я теперь должна думать о тех сеансах: «если всего этого нет, если все это выдумки, то, как могло случиться такое совпадение?!» И потому я всегда утешаю людей, которые теряют близких, что не всё так уже безвозвратно. Где-то, что-то всё-таки остаётся.

Продолжение следует.

Читайте другие части воспоминаний: Г.А.Гурьева

Воспоминания переданы для публикации

родственниками автора