Блокадные дни русских интеллигентов

Рукописные страницы воспоминаний Лидии Даментьевны, плотно заполненные убористым, отчетливым почерком, с буквами, наклоненными влево, как бы сдерживающие напор строк, веют подлинной атмосферой молодой гимназической и домашней петербургской жизни в интеллигентской среде. Семья Хохловых была знакома с семьей Добролюбовых. Сестры Хохловы жили в атмосфере музыки, театра, поэзии Александра Блока, Иннокентия Анненского, молодой Анны Ахматовой. Со времен летних отроческих игр Лидия Даментьевна хорошо помнит и пятерых мальчиков Струве. Но больше всего ее связывала дружба с Надей, дочерью В. Розанова…

Лидии Даментьевне привелось пережить страшную Ленинградскую блокаду в годы Великой Отечественной войны. Об этом и рассказывают ее воспоминания 1941-1942 годов… Перед нами проходят блокадные дни и переживания более всего как раз «блоковских» людей, петербуржцев, русских интеллигентов. Лидия Даментьевна отмечает, что меньше всего опускались и физически, и духовно люди подлинной интеллигентности и культуры.

В. Лазарев.

В нашем мультцехе, на Ленфильме, необычайное оживление. С утра до пяти часов дня мы спешно контуруем и закрашиваем картину «Вася Теркин», а после пяти до позднего вечера пересчитываем карандаши, кисточки, перфорационные линейки и укладываем все в коробочки и ящики.

Через четыре дня мы уезжаем. Кинофабрика эвакуируется в Алма-Ату, и на 21 августа назначен отъезд.

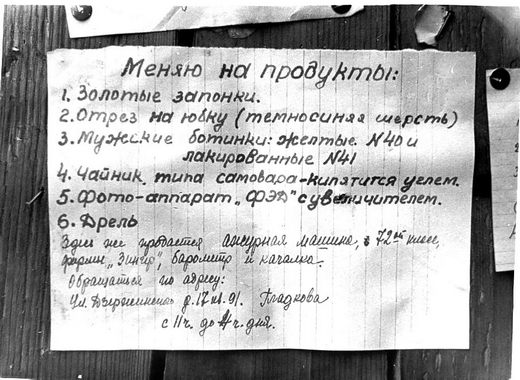

В главном здании кинофабрики вывешено объявление, что необходимо иметь с собой в дороге.

Уже составлены списки едущих, уже все распределены по вагонам.

Вот и 21-е… Но отъезд отложен на следующий день, так как не ушел еще эшелон, назначенный на 20-е. С 22-го отъезд откладывается на 23-е: на станции Мга скопились поезда и нет возможности пропустить их сразу.

Отъезд откладывается со дня на день. По несколько раз в день мы звоним и бегаем на фабрику узнать, как с отъездом. Утром говорят, что будет известно только вечером, вечером советуют прийти или позвонить на следующий день.

26 августа прошел через Мгу последний эшелон. Ленинград был окончательно отрезан.

Мы по привычке еще ходили на фабрику узнавать об отъезде, но нас уже не обнадеживали.

28-го наши вещи были перевезены с вокзала домой и через день распакованы.

На фабрике распаковали «Васю Теркина» и принялись докрашивать. Режиссеры засели за сценарий второй серии. Воздушные тревоги бывали редко, бомбежек не было совсем, и мало-помалу мы втянулись в обычную жизнь.

Так шло до 8 сентября.

В воскресенье, 7-го, мы еще ездили с кинофабрикой за город, копали на торфяном болоте окопы. Стояли чуть ли не по колено в воде. Сверху весь день хлестал холодный осенний дождь.

Я простудилась, получила плеврит и с облегчением думала, как теперь отосплюсь и отдохну дома. Но лежать не пришлось.

8 сентября в 7 часов вечера началась воздушная тревога.

Бомба попала на Моховую, в школу (бывшее Тенишевское училище) и на Фонтанку в дома 20 и 22.

Это было наше первое крещение.

В сентябре закрылись коммерческие магазины и убавили хлебную норму, но еще были кое-какие запасы. У нас было много чечевицы и сухарей. У людей, не собиравшихся уезжать и не сделавших запасов в дорогу, продукты быстро убывали. Мама [1] щедрой рукой делилась со всеми начинающими голодать, и кто бы ни заходил к нам, всегда с нами обедал.

Бомбардировки начались ежедневные. Мы бегали в бывшую кочегарку, которая теперь бездействовала и заменяла нашему дому и даже соседним бомбоубежище.

Дети, приходившие туда, относились спокойно и терпеливо и к грохоту бомб, и к долгому сидению в холодном помещении. Большинство взрослых тоже были спокойны или подавленно-молчаливы, другие же охали, вздыхали и вскрикивали при каждом ударе.

Мама всегда крестилась, папа [2] сидел молча. Я или читала, или дремала.

Мы отнесли в кочегарку два детских стулика, табуретку и скамеечку для ног. Самые ценные для нас вещи были сложены в рюкзаки, портфели и чемоданчики. И все это мы таскали с собой каждый раз. Боясь, что нас может засыпать, мама брала маленький чемоданчик с сухарями и несколько плиток шоколада, купленных с рук на случай голода. Эта еда считалась неприкосновенным запасом.

Бомбежки начинались обычно в семь тридцать вечера. До этого времени люди спешили окончить свои дела, поесть, одеться.

При первой же бомбардировке бомбы попали в продуктовые Бадаевские склады, горели мука, сахар и мануфактура. Хлеб убавили еще.

Неожиданно для нас наш район оказался неблагополучным. Его бомбили ежедневно.

Мы не переставали радоваться, что дети [3] еще в августе уехали со Щукиными [4] в Астрахань.

Письма от них получались с большими промежутками, так же, как и от Нади [5] из Москвы. Иногда – целыми пачками, из чего мы заключили, что почта доставляется на самолетах.

Через Ладожское озеро пытались на баржах доставить в Ленинград муку, крупу, сахар, но почти все баржи были потоплены.

Часто не успевали мы подняться из кочегарки наверх, замерзшие и усталые, как опять начиналась тревога, и опять мы бежали вниз.

Помню, как одну ночь мы шесть раз бегали в кочегарку и как мама и папа с трудом поднимались по лестнице.

Я – с плевритом и температурой – тоже еле таскала ноги.

Каждое воскресенье, часов в 12, на грузовике приезжал с завода, где он жил на казарменном положении, Н. М. [6] , и привозил все, что удалось скопить за неделю: варенье, плавленый сыр (не знаю из чего), концентрат какой-нибудь крупы или дуранду из подсолнухов и конопли.

К ноябрьским праздникам выдали немного вина. 7 ноября ждали особенного налета; на дворе подобрали листовки, сброшенные немцами, в которых они угрожали: если ленинградцы не сдадутся – они не оставят в городе камня на камне.

Но 7-е был один из самых спокойных дней. Бомбежка была накануне (6-го), когда ее не ждали.

После ноябрьских праздников началось заметное ухудшение в питании. Хлеб убавили еще. В бомбоубежище стали приходить побледневшие и похудевшие люди. Уже и наши запасы сухарей и чечевицы подходили к концу, уже больше говорили о еде. Но еще были силы, настроение было бодрое.

Через каждые два дня мы, работники мультцеха, ходили на кинофабрику к восьми часам утра и после отметки возвращались домой.

Трамваи перестали ходить. В домах выключили электричество. Дрова кончались. Теперь керосин мы употребляли только в лампе. Плиту больше не топили, а топили маленькую, как керосинка, железную печурку, сделанную на заказ у Н. М. на заводе. Для нее нужны были мелкие чурки, и папа целый день заготавливал их одноручной пилой.

Настроение заметно падало, нервы были напряжены от недоедания. Стали часто ссориться.

Но было еще тепло от маленькой печки, был еще керосин в лампе. Я обычно шила или вязала что-нибудь, а мама читала мне вслух французские романы или книгу для детей «Елена Келлер», и я вспоминаю эти вечера с нежной благодарностью. На душе было тепло от близости с мамой, от заботы Н. М.

Уже в середине ноября стали умирать в доме близкие знакомые. Маму звали к каждому умирающему, всем хотелось ласки и помощи, и мама всех старалась поддержать, каждому отнести что могла.

Приходила сверху Сютеева (одна из давнишних жилиц нашего дома) и говорила, что боится за сына Киру (ему 21 год), он уже не может ходить, а кормить его нечем. Говорила, что самой ей хочется выть от голода. Мама носила им понемножку сухари и кусочки оставшегося шоколада.

Каждый месяц мы должны были сами ходить за карточками. По доверенности не выдавали. Трамваев не было, расстояния были огромными. Кира Сютеев, пойдя за карточками в свой институт (карточки получали по месту работы или учебы), не вернулся домой. Прождав его двое суток, мать отправилась на розыски.

Кира сидел в передней института и не мог двигаться. За все время он съел две тарелки водянистого супа, который принесли ему товарищи. Мать, сама еле живая, с трудом привезла его домой на санках.

На другой день мама, ходившая навещать жившую над нами Борзенко, нашла там лежащего Киру (Сютеевы жили через этаж). Дочь Борзенко ухаживала за ним и за своей матерью.

Страшно веселым, повышенным голосом Кира заговорил с мамой: «А знаете, Евгения Сергеевна, новость? Мамочка умерла! Мы лежали с ней вместе на постели, утром я слышу, она хрипит, я ее окликнул, она не отвечает, все хрипит, потом затихла… Я смотрю, а она уже умерла».

Через день соседка позвала маму к Кире. Он страшно кричал и был уже не в полном сознании. Мама положила его удобнее на кровати. Он продолжал кричать. Через час он умер, а еще через день маму позвали к умирающей Борзенко.

Возвращалась мама усталая, измученная тяжестью впечатлений.

Умирать в доме стали все подряд.

Из кочегарки нас выгнали (хотя она по-прежнему бездействовала) и перевели в подвал с земляным полом, холодный и темный. Маленькая лампочка где-то вдалеке, даже пока еще было электричество, почти не давала света.

Сюда стали приходить еще новые люди. Была одна молоденькая женщина, бежавшая из Саблино (дачное место под Ленинградом) с двумя детьми: пяти лет и грудным ребенком нескольких месяцев. Грудной ребенок кричал часами, но от холода в бомбоубежище его нельзя было перепеленать, а люди, жившие в нижних этажах, до того озверели, что на ее просьбы впустить отвечали отказом.

Мама всегда старалась всех подбодрить и не любила разговоров о скором конце всех ленинградцев. И только Володя, приемный сын моих родителей, пугал маму своим похуданием и словами, что он вряд ли выдержит.

Вначале Володя с женой Зиной бывали у нас довольно часто. Мама всегда кормила их обедом и старалась уделить им побольше сухарей, чечевицы и шоколада. Зина ласкалась к маме, говоря, что мама «их Бог» и что без нее они давно бы погибли.

Сама мама очень страдала от отсутствия хлеба, но, когда приходила Мариша [7] или Беллочка [8], всегда отрезала им от своего куска. Так же, когда приводили сверху, от Криге, восьмилетнюю девочку и оставляли на целый день, — мама всегда ее кормила.

Почти ежедневно заходила к нам Лида Андриевская. Жили они с Борисом Михайловичем Энгельгардтом и Таточкой [9] на ул. Герцена у Ю. И. Фаусек [10], близкой знакомой Бориса Михайловича, а обед она брала в Доме писателей на Шпалерной. Лиде приходилось каждый день проходить мимо нашего дома (на ул. Пестеля), и она заходила «обогреться и посидеть хоть несколько минут».

Они начали голодать уже давно. Переехали они к Ю. И. Фаусек из своей квартиры на Кирочной улице, так как там начались частые обстрелы. Запасов у них не было. Жили они у Фаусек на одном общем с ними столе, очень стеснялись, а у тех были огромная собака и две кошки, которых они откармливали в ущерб десятилетней Таточке. Собаке давали рыбий жир, а девочка рядом стоически выдерживала голод и холод и только изредка плакала без всякой видимой причины. «Мама, когда война кончится, я опять стану маленькой», — говорила она Лиде.

[1] Моя мать Евгения Сергеевна Хохлова – переводчица.

[2] Мой отец Даметий Алексеевич Хохлов – адвокат.

[3] Мои сыновья Алеша и Сережа и племянница Катя.

[4] Е.Д. Щукина – моя сестра (ум. 1952), Катя – их дочь.

[5] Надя Розанова-Верещагина – художница, мой друг с детства (ум.1956).

[6] Друг нашей семьи, инженер-химик.

[7] Дочь Евгения Павловича Иванова, друга А. А. Блока, и крестница Блока.

[8] Гимназическая подруга и одноклассница сестры.

[9] Лида Андриевская – гимназическая подруга, Б. М. Энгельгардт – ее муж – литератор, Таточка – ее дочь, усыновленная Б. М. и очень им любимая.

[10] Юлия Ивановна Фаусек – известный педагог.

Читайте: продолжение

Источник: Наше наследие. – 1989. — № 6. – С. 80-83.