В 1941-ом меня не призвали

Автопортрет, 1943 г.

В июне 1941 года мы с братом Авениром решили поехать в Павловское на велосипедах. Эти машины первого выпуска московского велозавода приобрел еще отец, и они, собранные из иностранных деталей не очень ловко, но крепко, долго служили нам, троим братьям. Приехали мы незадолго до начала войны, и нас спрашивали о ней – будет ли. Мы ничего толком сказать не могли, и к нам сразу упал интерес. Мне стало стыдно за свою неосведомленность, когда война разразилась и сразу стали призывать мужчин – дядю Петю, дядю Сашу и многих из деревни. Провожали молча и мрачно. «Геня, одень шапку!» – говорили мне; я отмахивался, не отрывая глаз от Пети. Кто-то нахлобучил мне кепку на голову. Петя скрылся из виду – и навсегда. Он погиб под Старой Руссой, – полуслепой (у него была катаракта), придерживаясь свояка Алексея, – тот и увидел, как Петя ткнулся лицом в пашню и больше не поднялся (Алексей рассказал мне это значительно позже после войны).

В моем военном билете была красная вклейка: не отлучаться и ждать – «до особого распоряжения». Я догадывался, что так обозначалась категория родственников репрессированных, — выходит, им не до конца доверяли, придерживали на крайний случай. Вряд ли мне уже прислали мобилизационную повестку, но надо быть дома, и я вернулся в Москву, – еще успел, а Авенир в конце лета добирался товарным поездом.

Скоро начались бомбежки Москвы. В нашем доме сама собой создалась бригада дежурных на крыше, в основном из подростков (среди них помню спокойного и энергичного парня Кирюшечкина) и женщины. Мы видели, как наши прожектора ловили немецкие самолеты и вели их за город, где их расстреливали зенитки. Видели, как ослепительно вспыхивали бензинные резервуары в Филях, взметались взрывы фугасных пятисоткилограммовых бомб, белым веером горели зажигалки. На нас за все бомбежки ничего не упало…

От комитета комсомола меня, Сякина и Илью Эгиза послали на кирпичный завод – грузить кирпичи на трамвайные платформы, а те увозили их на стройки заграждений. После тяжелой работы я съедал в столовой, к своему удивлению, два полных обеда. «Классик» Сякин, оказавшийся предприимчивым парнем, перетащил нас в холодильник около Красносельской улицы. Там работа была не такой чистой, зато мы набирали в двойные карманы зерна какао или кусок свинины, – подкармливали домашних, сидевших на картошке с морковкой (и то хорошо!). После панического 16-го октября сестра Аля с братьями уехали в эвакуацию, а я остался один. Пошел в райвоенкомат: или заберите, или скажите, что делать. Среди разбросанных бумаг бродил растерянный военком, он мне ответил: иди, куда знаешь – в эвакуацию с кем можешь, пешком из Москвы, мы сейчас не призываем…

В институте, влившемся в МГУ и располагавшимся в какой-то школе, висела стенгазета, в ней портрет Лии Канторович – погибла под Москвой. Пришел Герман – студент второго курса, уверял, что на фронте все бегут… Я переговорил с Игорем Васильевым, тогдашним секретарем комсомольской организации факультета, собрался и включился в эвакуационный отряд ифлийцев-филологов, направленный в Ашхабад. С нашего пятого курса ехало нас трое: Иван Сериков, Илья Эгиз и я. В Муроме повидали Колю Овсянникова, Игоря Черноуцана, они учились на спецкурсах: Коля – интендантских, Игорь – радиосвязи. В Ашхабаде я определился в художники при местном музее революции, рисовал карту битвы под Москвой и другие фронтовые экспонаты, спал на тулупе, слушал похабные, но замысловатые сказки старика-сторожа (он также рассказал, как спас жену в голодный 1919 год, приготовляя ей блюдо из лягушачьих лапок под видом куриных), рисовал его и ребят-студентов (рисунки эти сохранились), подружился с Лешей Кондратовичем. С Лешей мы за беседой выпивали «чистой материей» (закусывать было нечем) бутылку густого душистого туркменского вина – «безмеина» или другого, рассуждали, как попасть на фронт (у него был «белый билет» из-за порока сердца). И вот однажды пришла повестка на мое имя; ошалев от радости (эвакуация осточертела), я сложил чемодан, расквитался с постылой работой и потащился на призывной пункт. Но меня вернули обратно! Сыграла роль, думаю, красная вклейка. Пришлось опять разрисовывать карты военных действий…

Написано в Ашхабаде, 1942 г.

В Ашхабаде я подружился с Леной Василенко. Ее муж, наш студент Николай Немиров, был где-то, кажется на фронте, а она полюбила преподавателя-западника Иващенко, с трудом выходив его от дистрофии. Как мне быть? – спрашивала меня она (за такими интимными советами почему-то обращались именно ко мне). Когда в августе 1942 года все эвакуированное население ИФЛИ-МГУ перебрасывали в Свердловск, я оставил адрес Лены на бандероли, в которой послал свои рисунки в Ленинградскую академию художеств, бывшую в то время в Самарканде. Вызов меня в Самарканд пришел спустя четыре дня после того, как я уехал в Свердловск в спецпоезде, перевозившем МГУ. Так второй раз мне не повезло, – проехал я мимо своего второго призвания и не стал обученным художником.

В Свердловске некоторое время обтачивал хвосты «катюшиных» мин, а потом решил ехать в Москву получать назначение в Наркомпросе на работу (а может, удастся устроиться куда-нибудь и в Москве?). Заехал к братьям под Сарапулом; до сих пор не могу простить себе, что не дал Авениру купленные про запас очки, – тот разбил свои случайно, когда колол дрова. Запасные очки все равно пропали на Синявине, а ему бы пригодились, хотя и были для него недостаточны. В Сарапуле влезть в вагон не было никакой возможности, и я пристроился на внешней вагонной лесенке, чуть не сшибая стрелки своим мешком. Добрые люди втащили в тамбур, — там и доехал до Москвы, стоя по щиколотку в воде.

Работы в Москве, конечно, не нашел. Видел Абрама Александровича Белкина, – он в каком-то учреждении, организованном историком Минцем, ради точности истории текущей войны опрашивал Героев Советского Союза и записывал их рассказы, хитроумно выпытывая у них правду об их подвигах (верил он военным рассказам приблизительно так, как охотничьим). Заниматься этим делом мне не захотелось. Случайно увидел Виталия Озерова и Олега Мошенского, спускаясь от Сретенки к Трубной площади, — они сидели в подвале и чего-то строчили. Мы сразу узнали друг друга, но они меня, «подмоченного», не пригласили работать в газету «Красная звезда», где обитали сами, да я и не просился.

«Аля», Калерия Арсеньевна Соловьева

Мука, которой снабдили меня братья «на очки» и которую я не имел силы отнимать у больной Али (она питалась хорошо если свекольной, а то чаще несъедобной брюквенной ботвой), грозила кончиться. Оставалось идти в Наркомпрос, и я пошел.

Это было второе направление на работу, — первое я получил в начале войны в Орловскую область. Когда приехал тогда в Орел, город в панике снимался с места, а в район, где была мне назначенная школа, вот-вот, считали, войдут немцы. «Мы вас никуда определить не можем, — нам самим мест нет», — сказали мне в облоно, написали бумагу, что использовать не могут, и отпустили на все четыре стороны. Ночевал я в гостинице и впервые там увидел Героя Советского Союза. Парень был «мировой», поил меня сладкой вишневкой (от нее потом вывернуло) и рассказывал, что сам не понимает, за что ему такое высокое награждение (он ехал в Москву его получать), – наверняка не стал бы А.А.Белкину заливать, как Николай Ростов у Толстого. Вернувшись в Москву, я и осел на крыше.

Теперь мне предложили в Наркомпросе на выбор Тульскую и Ленинградскую области: в Тульской посытнее, в Ленинградской – люди получше. Я выбрал Ленинградскую: думал, что как только приеду – мобилизуют, и я побываю в Ленинграде. Так оно и вышло, но только почти через год.

В Любытинской средней школе меня приняли хорошо, заботливо, насколько это было возможно: весь паек состоял из полкило сыроватого мягкого хлеба, который я съедал на большой перемене; директор, добрейший Павел Алексеевич Лебедев, державшийся деловито и строго, подкармливал по воскресеньям; его жена Мария Петровна приняла меня, как сына; смешливая дочь Валя, девятиклассница, смотрела на меня черными глазами, а я стал называть ее сестренкой, когда узнал, что умерла Аля. Что я там преподавал в девятом и десятом классах – совсем, хоть убей, ничего не помню. Знаю только, что, разглагольствуя, расхаживал перед учениками, а они вертели, следя за мной, головами, – метод, никакой педагогикой не рекомендуемый. Но я презирал педагогику и прокладывал свой путь, порой корявый. На открытом уроке, который устроил Павел Алексеевич, желая показать «столичную штучку», я тоже разливался, а в задних рядах преподаватели-словесники из других школ сидели недвижно, оцепенев, и не нашли, что сказать ни в похвалу, ни в порицание. Впрочем, я с учениками и они со мной ладили, даже приглашали меня танцевать в клуб – бывшую церковь, где парочки отплясывали под гармонь, играющую популярный тогда мотив на слова «Барон фон дер Шпик попал на русский штык». Танцевать я не ходил – не умел, да и не в чем: штаны все в заплатах на коленках и сзади, пиджак висит и тоже не демонстрирует изящества. Вместо этого варил мелкую, как горох, картошку (порцию выдал Павел Алексеич) и съедал вместе с кожурой, готовясь к урокам при свете открытой печки. Хорошо, что дров было вдоволь – кругом леса. Картошка скоро кончилась, весной выдали бутылку водки, но в деревне никто ее не брал за картошку, — не помню, куда ее дел.

Учителя были очень разные и не то что дружные, а не склочные, что уже само по себе было хорошо. На переменках обменивались фронтовыми сводками, и было великое торжество, когда окружили немцев в Сталинграде: тяжесть войны, затопившей полстраны, как-то отлегла.

Карикатура Г.А. Соловьева, 1943 г.

По окончании учебного года школа устраивала торжественный выпуск десятиклассников, мне было поручено говорить напутственную речь. Но ребята вызвали меня на берег речки Мсты и угостили водкой в знак приязни и не без коварства. Слегка захмелевшего, меня нашел Павел Алексеич. Поняв, в чем дело, он ругнул: «Ах ты, чертова перешница!» – и с тем повел на торжество. Я не подвел его – произнес так не свойственную мне торжественную речь; представители районных властей остались довольны, и мне сошло. «Чертова перешница» вспоминалась потом не раз при встречах…

После школьных занятий в здании школы был организован лагерь для детей-дистрофиков, и меня туда определили пионервожатым. Павел Алексеич заказал мне костюм из «чертовой кожи» – прочной хлопчатобумажной материи с тем преимуществом, что в костюме не было заплат. В таком виде я и прощеголял до армии.

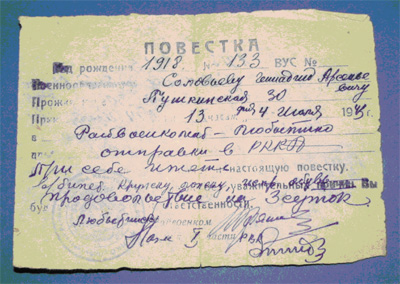

Повестка, 1943 г.

О том, как я пошел на призывной пункт и очутился в Ленинграде и на одной из ленинградских «мясорубок», рассказано в очерке «Четыре дня на Синявине». Ради точности надо отметить, что на самом деле я пробыл там пять дней, но «четыре» звучит как-то весомее…

Продолжение следует.

Материал для публикации передан внучкой автора

Марией Королевой