Ротный писарь

Не могу сказать, что вот именно мне везло на добрых людей, – их вообще гораздо больше, чем злых, ущемленных завистью, коварством или тупостью. И все-таки мне на моем разнообразном и порой неожиданном пути часто встречались люди душевно добрые, помогавшие без корысти – по чувству человеческого родства, если так можно обозначить тонкое и все же прочное чувство. Не буду перечислять уже вошедших в мои записки добрых людей – они заметны и так. Расскажу о тех, кто встретился мне дальше.

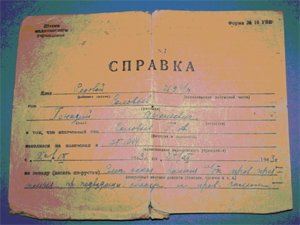

Справка о нахождении в госпитале, 1943 г.

Когда я попал в ленинградский госпиталь на Фонтанке, мне зашивала раны белокурая молодая женщина, морщась за меня от боли, – она, добрая душа, обходя потом палату, каждый раз бросала на меня сочувственный взгляд. Зашила она, однако, не совсем чисто ногу около коленки, и другая женщина – уже черная и решительная, велела идти мне в операционную: «Ему еще жить целую жизнь, – сказала она, а с таким синим шрамом он будет хромой!» – Вот логика добра: идет война, жестокая и кровавая, кто там еще выживет – не видно, а у него твердая уверенность: человеку жить и жить! И мне эта женщина под местным наркозом вычистила рану у правой коленки, – теперь не заметно даже и шрама. Больно не было, скребло что-то – и только, да дверь операционной, которая мне была видна, сделалась совсем маленькой, как в бинокль с обратной стороны, — от нервного напряжения.

За стеной палаты, в которую меня положили после операции, разорвался немецкий снаряд (немцы обстреливали город по квадратам) и разметал по стенам лапшу из котла (там был пищеблок), а меня осыпал штукатуркой, ничего не повредив, как бы подтверждая прогноз женщины-хирурга.

«В шапке». Ленинград. Батальон выздоравливающих. Январь 1944 г.

После госпиталя я попал в батальон выздоравливающих на Васильевском острове за Невой. Оттуда набирали пополнения на фронт – в окружающие город «мясорубки», а пока мы занимались мирными делами: пилили и кололи дрова, однажды ездили за город: привезли машину зимних шапок, и я выбрал себе лохматую козлиную, в которой снялся у нашего фотографа (снимок сохранился).

В батальоне я подружился с Николаем Александровичем (фамилию не помню) – милейшим коренным ленинградцем, – мы с ним вели долгие беседы: он рассказывал мне о иогах, госпоже Блаватской и индийских чудесах; я все это внимательно слушал из уважения к нему, но не верил, – он, кажется, это понимал, но прощал мне. Нашу дружбу поддерживал врач со страшной фамилией Трупп, добрый и внимательный человек, жалевший интеллигентов, попавших в военные передряги рядовыми солдатами. Николай Александрович после войны проезжал через Москву на Украину, где, разошедшись с женой, обосновался, и раза два или три заходил к нам. Его доедал злостный туберкулез, и он лечился от него индийским самовнушением; раз от разу выглядел все хуже…

11 января 1944 года загремели, оглушая, тяжелые орудия судов, стоявших на Неве, и береговой обороны, – началась артподготовка, и за ней наши войска погнали немцев от Ленинграда. «Больше не могу вас задерживать», — признался мне добрый Трупп и выписал с очередной командой.

Мы шли по улицам города; нас провожали сочувственными и горестными взглядами женщины – ленинградки, пережившие блокаду. Нам подали большие американские грузовики «студебеккеры», они вывезли нас на дорогу к Луге. Дальше шли пешком нестройной толпой, без оружия. Говорили, что по параллельным проселкам отступают вооруженные немцы. Проходили через пепелища деревень, сожженных за поддержку партизан, попадались и нетронутые деревни. В одной мы зашли в избу напиться воды, – испуганная молодая женщина заслоняла годовалого малыша, а хозяйка поспешила донести нам, что женщина из Ленинграда, а сынок от немца. Мы не стали обижать молодую, ушли; вся деревня, видно, была зажиточная и немцев не чуждалась, но злобы у нас не было. Рассказывали, что когда наши солдаты ворвались в г. Пушкин, то расстреляли девиц в борделе для немцев, – здесь понятно озлобление, хотя девушки вряд ли были виноваты в своем позоре.

В Луге – предупреждали нас – могут быть заминированы дома, квартиры, и мы ночевали в немецких бараках, ходили строго по протоптанным в снегу дорожкам, чтобы не подорваться. Повели нас дальше, на Сланцы, к реке Нарва. И только здесь влили в формирующийся полк.

Бывалые солдаты нарубили берез, сложили грудками костры, – и горят хорошо, и дыма мало. Меня определили ротным писарем (рядовой с высшим образованием – редкость), показали, как регистрировать солдат, сержантов и старшин (офицеры учитываются отдельно), составить заказ на продовольствование и т.п. – дело несложное. Полк сформировали – 261 стрелковый 2-й дивизии 2-го Прибалтийского фронта, и ему, этому полку, повезло: после я узнал, что какой-то «верхний» командир «догадался», как обмануть немцев, – надо только послать им в тыл по льду Чудского озера полк и таким путем опрокинуть их оборону на левом берегу реки Нарвы. Решили послать наш полк, но в последнюю минуту заменили другим. Тот полк на ровном льду был встречен повальным огнем и уничтожен весь – вернулся лишь один солдат, чтобы сообщить о трагическом результате самодурной глупости. В 1968 году мне пришлось в Праге объяснять директору чешского издательства Нечасеку, что такое «культ личности», и я рассказал про этот случай. Нечасек, веривший в гений Сталина, был подавлен; потом, когда он узнал обо всех злодеяниях сталинской системы, сердце его не выдержало, и он умер. Что там один какой-то полк для «системы», перевернувшей, потрясая знаменем Суворова, известный суворовский принцип «не числом, а уменьем» в обратный – «не уменьем, а числом», числом бессчетным!..

В марте 1944 года наш полк вел бой на «пятачке» левого берега Нарвы и немного отодвинул немцев; по крайней мере, их бревенчатые блиндажи достались нашим командирам. Передовую же линию составляли жалкие ямки, кое-как прикрытые бревнами, и было удивительно, что наши солдаты жили в этих гнездах почти полгода обороны: наш фронт не двигался, – наступление шло мимо – на Берлин.

Мой ротный – старший лейтенант Соколов – был парень красивый, видный, что называется кровь с молоком, к тому же ленивый. Он лежал в своем блиндажике и снисходительно принимал ухаживания некрасивой медсестры. Та, не желая покидать его (беременных женщин отправляли в тыл), травила плод, ходила зеленая и жаловалась (опять-таки почему-то мне) на свою судьбу. «Поезжай в тыл, – уговаривал я, – будет у тебя красивый сынок или красавица-дочка, а тут – изведешься». Никак не соглашалась.

Рядом с нашим полком на левом фланге держали фронт штрафники, на правом – женский батальон. Наши командиры бегали к женщинам, а те приходили к командирам. Было не очень-то морально, но такова жизнь на войне. Жаль было этих мобилизованных девушек, особенно когда около медсанбата увидел их, раненных, на телеге, растерзанных и положенных кое-как; они тихо стонали. Нет, война не для женщин, – хватает с них и тыла с его сверхурочной работой и голодным пайком на голодных ребятишек…

Позже, когда я был уже при батальоне, мой капитан иногда говаривал: «Что ты все сидишь, пошел бы проверить передовую!» – Это значило (пояснил мне толстомордый и добродушный ординарец его), что к нему придет еще не пожилая строгая женщина-хирург, наверняка спасшая не одного солдата. И действительно: она приближалась медленным шагом, а я уходил на передовую – перебегал от ячейки к ячейке, в которых сидели стрелки. Они мне сообщали обо всех по линии – кто жив, кто ранен, убит… Обходы эти, конечно, я делал регулярно. Немцы, уважая интеллигенцию (у меня – очки), не стреляли.

А раньше, когда только что растаял снег и обнажилась земля, показались немецкие трупы; их не хоронили, только тыловики раздевали, и они, распространяя смрад, медленно истлевали, превращаясь в обтянутые кожей скелеты. Около небольшого ручейка наши фельдшера – женатая пара лейтенантов (горячий муж изводил жену ревностью, думаю, безосновательной) устроила солдатскую баню: все должны были по очереди вымыться коричневой водой, от которой несло трупным запахом. Ревнивец вымыл весь батальон, – вшей у нас не заводилось.

В батальоне были нацмены и попался один рядовой еврей. К нему относились добродушно, однако его, панически боявшегося всякого оружия, заставили выстрелить из тяжелого противотанкового ружья, нацелив на ель. Зажмурившись, он нажал курок – верхушка далекой ели свалилась; солдаты были довольны; принявшего боевое крещение «стрелка» больше не донимали. Украинец Болкун, наш начхоз, снабжавший полк продовольствием и боеприпасами, вдруг исчез; объявился недели через две и вернулся к должности (его не притянули к ответу). У него был приступ панического страха, странного у пожилого человека и тыловика, к передовой не подходившего. Но такая фронтовая болезнь вдруг наплывает, скручивает человека и неробкого десятка. Старшина Шавлов, с которым мы подружились, однажды (мы шли на КП полка) вдруг пошагал куда-то в сторону, где как раз было минное поле; шагал, как слепой, протянув вперед руки, и мне стоило усилий вернуть к сознанию его, вообще-то человека рассудительного и владеющего собой. К счастью, на меня такой слепой страх не находил.

Был случай обдуманного «самострела». Молоденький паренек-писарь, то ли татарчонок, то ли мордвин, вместе с парнем-узбеком задумали инсценировать игру с автоматом, чтобы получить не ближнюю, самострельную, а дальнюю, «немецкую» рану. Узбек взял в руки лопату и отставил ее на вытянутой руке, а мордвин «должен был попасть в лопату» на приличном расстоянии. «Ребята, не балуйте с оружием», – уговаривал я их, – мы шли втроем к передовой. Они не слушали; раздался выстрел, и пуля прошила руку узбека, – сдается, не случайно. Мы вернулись в батальон, и больше я их обоих не видел; скорее всего, их отправили к соседям-штрафникам (за ближний самострел расстреливали без снисхождения).

Вообще военная жизнь в обороне, особенно долгой, постепенно разлагает. Это, правда, не относится к рядовым солдатам, залегшим на передовых позициях, – они, как поток ручья, постоянно меняются: на место раненных и убитых приходят из пополнения, и всякая «психология» у них подавляется до уровня необходимой: сумей прожить, все время сторожа врага, который совсем близко сторожит тебя.

Мой капитан, ПНШ (помощник начальника штаба, второе лицо после командира в батальоне), кроме свиданий с капитаншей, любил петь. Песни он привозил из Сланцев, — туда наши офицеры иногда наведывались. Пел самозабвенно, прикрывая глаза, трогательным несильным голосом, – пел для себя, без слушателей (я не в счет). «на позицию девушка провожала бойца…» – выводил он, и голос его дрожал от полноты растревоженного чувства. Лицом был похож на молодого Леонида Леонова – красивые глаза, толстые губы, челка на глаза; но, пожалуй, только лицом, впрочем, ничего вульгарного в нем не было.

Но вот почти полугодовое стояние в обороне кончилось. Нас вывели из насиженного пятачка, и мы проходили мимо командира полка, — он стоял на пригорке, как Наполеон, скрестив руки, да и лицом издали был похож на французского императора наш подполковник Сафонов. Сначала нас привели на странный участок: в песчаном грунте была вырыта извивающаяся канава, на бруствере поднимались березки, – какая же это передовая? – И опять-таки в последний момент отменили приказ и вывели полк назад, в поле, — повернули к северу, под город Нарву. Не доведя до города, поворотили налево к оврагам, к просеке, за которой в высоком лесу виднелась странная хата – построенная из дранки, которой у нас кроют крыши (это немцы соорудили для своих начальников такую коробку). В «коробке» расположился подполковник со штабом, а нас бросили в бой среди молодых берез и осин.

Атака наших солдат скоро захлебнулась: немцы и эстонцы сопротивлялись отчаянно. На помощь нам бросили роту только что призванных в армию мальчишек; они разбежались по лесу, лишний раз доказав глупость командиров (их надо было, конечно, перемешать с бывалыми солдатами). Люди нашего батальона закрепились в ячейках, командиры – в ямах с покрытием ближе к КП полка. Нашему комбату – молодому капитану – в его песчаную яму, слегка прикрытую палками и ветками, что-то кричал по телефону начальственный голос, – комбат отвечал, что наступать нет никакой возможности, а затем его вызвали в штаб, и он не вернулся, — надо понимать, был смещен и разжалован.

Наступление повел замполит капитан Рожков, простой и добрый человек (хорошо помню его в оспинах широкое, «бабье» лицо). Капитана разорвало на куски миной, погибли еще люди, пришлось отходить назад. Пулеметный расчет лейтенанта Сапежинского выдвинулся вперед, и пулеметчики трое суток отстреливались от напиравших немцев, пока не подошли наши. Я пришел к этим ребятам в их ямки среди осинок, расспрашивал, как это у них вышло; ничего, говорят, особенного: порядком уложили вокруг себя фрицев, поворачивались, не растерялись – вот и все. Сапежинский – молодой паренек с круглым веснушчатым лицом – даже как-то стеснялся, что у них так удачно, без потерь, получилось. После боя мы его представили к ордену боевого Красного Знамени; не знаю, получил ли он его, да и – главное – остался ли жив.

Спустя еще день мой капитан вместе с капитаном из другого батальона Кузнецовым (про него говорили, что трусоват) и телефонисткой Зиной, черноволосой и чернобровой, заняли яму ушедшего комбата. Я сидел в открытой яме рядом с ними, разговаривал со странным солдатом, попавшим к нам в батальон. Это был высокий парень, породистый, интеллигент до мозга костей, воспитывавшийся в Англии (его отец был каким-то представителем нашей страны); среди разговора не раз я просил его сесть ко мне в яму – чем черт не шутит. Он легкомысленно отнекивался, остался на ее краю, свесив ноги вниз.

Вдруг рядом раздался громкий треск разорвавшейся мины. Она влетела в яму с капитанами и телефонисткой, осколок пробил песок и прожужжал мимо моего левого уха и снес левое ухо сидевшего напротив упрямого интеллигента, – у него вместе с кровью показалась серая масса мозга. Он завозил по мне ногами, а я кричал ему: жив! жив! – хотя видно было, что дело его дрянь. Подошел санитар и увел его в медсанбат. Знаю, что довел, а дальше след пропал.

Тем временем подошедший комсорг батальона велел мне осмотреть ячейку с капитанами. Оба они и телефонистка (при разрыве мины она отчаянно вскрикнула) были убиты. Я отстегнул у капитанов полевые сумки и планшетки, взял толстую учетную книгу рядового состава и вылез из страшного места. Комсорг, «крутивший» с девушкой-телефонисткой несложную фронтовую «любовь», даже не взглянул на нее. А девушка была хорошая, боевая, из воспитанниц детдома; рассказывала мне о своих детдомовских похождениях, украшая их своей отчаянной храбростью.

«Слышь ты, солдат, – обратился комсорг ко мне, – ложись в щель, – сейчас немец повторит обстрел. Наверно, эстонская «кукушка» его наводит, такая точность». – Мы легли в узкие щели возле ямы с убитыми. И тотчас между нами на грядке разорвалась легкая мина, осыпав песком, но не задев осколками. Мы повскакали, нервно смеясь. Комсорг велел мне доставить документы в штаб полка. Капитанские сумки и планшетки я сдал в штабе, а толстую книгу мне приказали снести в учетную часть полка. Там меня определил при себе старшина Шавлов, ведавший наградным отделом, а я доложил о подвиге Сапежинского.

Шавлов до войны был агрономом в Архангельской области. Человек пожилой и поживший, он меня грубовато-радушно опекал. Выглядел он солидно. Лицо было на первый взгляд сурово; смотрел он широко расставленными черными зрачками пристально и требовательно, толстые губы его большого рта складывались презрительно, — такой миной он привык встречать начальство, мешающее агроному делать дело. Ты полагаешь так-то и так, — была схема его разговора. – Глупец! – и дальше следовала тирада о том, как надо полагать умно. Своеобразное лицо Шавлова рисовать мне было легко, и рисунок он отослал домой.

После неудачного наступления под Нарвой наш полк перебросили к Резекне, и оттуда мы с небольшими стычками пошли своим ходом к Риге. Под Мадонной был серьезный бой, после которого мы шли вразброд вперед; немцы отступали цепочкой у нас на виду, и мы не стреляли в них, а они в нас. На каком-то хуторе наши «славяне» (словечко полупрезрительной самоиронии солдат) разрушили пасеку к ужасу хозяев. На другом проходили мимо женщин, убирающих морковь с поля руками, а рядом с ними стояла упитанная девица в бостоновом костюме – оказалось, помещица. Взяв очередной хутор, солдаты разграбили немецкий склад хлеба и наелись его; хлеб – из опилок, разболелись животы, и только тогда медики предупредили, что объедаться этим хлебом опасно. Попадались теплые прозрачные озера; братва купалась, смывая с себя походную пыль. Спрашивал я латышей, когда им жилось лучше – при немцах или при нас; они отвечали – при Ульманисе, своем президенте до 1940 года.

Этот походный калейдоскоп был остановлен после перехода через Даугау (Западную Двину). Немцы укрепились за маленькой речкой, хотя перед этим наши «катюши» истребили их немало, – мы проходили мимо обгорелых трупов («Катюшина» мина сжигает вокруг себя все на двести метров). К нам перебежали два немца – тощие, заросшие щетиной, совсем не воинственного вида, один короткий, другой длинный. Я спрашивал их профессии, но не понимал ответов; наконец мы сообща догадались, что один – водопроводчик, другой – монтер. Их отправили в тыл.

Несколько дней мы стояли на месте, а потом наступление продолжалось. Мы с Шавловым пошли по его следам. Поднявшись на другой берег речушки, увидели на дороге четыре легких танка; они горели, раскаляясь внизу докрасна, сверху почернели, — смотреть на них было жутко, еще более жутко представить себе, что, может, внутри горят танкисты, – или они успели выскочить? Орудиями танки обращены вперед, на немцев, стало быть, наши. А вон из того угла леса, – догадался Шавлов, – немецкая пушка их расстреливала, – и стал честить беззаботность наших командиров, не задевая, впрочем, подполковника Сафонова (его он уважал).

Мы пошли дальше, и тут я обнаружил, что из моего ППС выпал магазин с патронами, а запасного у меня нет. Беззаботности, выходит, и у меня хватало. Куда мы вдвоем с его единственным пистолетом шли? Вот ровная, в два ряда латвийская деревня, но она вся до земли выгорела, – здесь нет русских печей, которые торчат на пожарище. Выгоревшая земля еще тлела и дымилась, и мы повернули назад. Наступает вечер, надо где-то ночевать. Наткнулись на погреб, — бывают такие в Латвии вместительные погреба на целое овощехранилище, – туда войдет сотня-другая человек. Но кто в нем? Наши или немцы? Часового нет, – беззаботность ужасающая, – значит, наши. Но все-таки спускаться в погреб мы не стали, – достаточно пары-другой немецких гранат, чтобы лечь в этой ловушке.

Вернулись, подошли к лесному островку, увидели скирду соломы, – вот и ночлег. Но разумный старшина сходил к соседям-артиллеристам – спросил разрешения заночевать нам поблизости от них, чтобы они нас ненароком не расстреляли, приняв за лазутчиков. Наутро мы наткнулись на подполковника Сафонова, стоявшего рядом со знаменем полка среди жидкой кучки штабистов, – он собирал разбредшийся полк.

Нас повернули на юго-запад, к Шауляю. На каком-то привале Сафонов вручал ордена и медали, в том числе и мне «За отвагу» – за то «спасение документов штаба», о котором я рассказал. Удостоверение с его подписью я не обменивал на официальный документ, и офицер, оформлявший мне орден уже далекой Отечественной войны, отнесся с одобрением к моему желанию сохранить для себя подпись командира.

Обстановка становилась все более напряженной, к нам зачастили разведчики – веселые, неунывающие ребята, добрые и щедрые, – такими делает хороших людей грозящая каждый день смертельная опасность. Со мной они подружились из-за чисто человечной корысти, – я рисовал их портреты, а они посылали рисунки своим мамам. Не забыли и они меня – подарили венгерскую вечную ручку с чудесным, мягко и тонко пишущим пером. Недолго я расписывал наградные списки этим перышком, – обманом у меня увел его кто-то из начальников, и снова я скрипел школьным пером. Конечно, перо – мелочь, но не мелочь человеческая доброта и мелкая подлость…

На одном рубеже наша дальнобойная артиллерия молотила немецкий передний край. Было видно, как на горизонте поднялась стена земли и дыма, а от оглушающего рева орудий спасу нет нигде, и разговор даже криком – просто не слышен. Мне вспомнилась ленинградская канонада.

Полк подходил к Шяуляю изрядно потрепанным; просочился слух, что всех, начиная от командиров и кончая ездовыми, поставят «в ружье» в готовящемся боевом наступлении.

И все же солдаты привычно располагались в сосновом лесу, ставили палатки, оборудовали землянки. Поставили палатку и мы, полковые писаря, и только что присели за стол отдохнуть, как раздался взрыв, за ним – треск, и на нас свалилась большая мачтовая сосна, – она стволом стукнула меня по правому плечу, я скользнул под стол, она легла на стол и остановилась. Сильнее боли я не испытывал в жизни ни до, ни после: мои легкие, все мои внутренности шибануло к горлу, дыхание стиснуло, и я не сразу перевел дух. Спасибо столу – он задержал бревно, не будь его – спина была бы перебита. Моим товарищам только поцарапало лица ветками, – они отделались легко.

Все же я не потерял сознания, попросил собрать мои вещички. А потом меня везли под мелким дождичком на телеге, погрузили в челнок на крыле самолета У-2, который болтался в воздухе отчаянно, однако доставил меня в Елгаву, в госпиталь. Там сделали снимок, убедились, что позвонки не переломлены, а только сплющены («компрессионный перелом Д11 и Д12» – написали мне диагноз, который чувствую до сего дня), и отправили в телячьем вагоне в тыл. В Великих Луках мне пришлось самому переходить в великолепный санитарный поезд, – сестры и санитарки с любопытством смотрели, как я иду, поддерживаемый солдатом из телячьего вагона, и ругаюсь на них, но не тронулись с места, – им «не положено»!

Все же я понял, что смогу ходить сам, хотя и больно; может, и образуется. С сестрами я помирился, и они привезли меня в город Горький (теперь Нижний Новгород). День ранения – 2 ноября 1944 года, день выписки из госпиталя (в нем лежали тяжелые «позвоночные» раненые и с начала войны) – 6 января 1945 года, — я был там всего-то два с лишним месяца!

К тому времени наша победа была уже вне сомнений, потребовались мирные профессии на освобожденной территории, и вышел указ о нестроевых учителях: они, если желают, демобилизуются и направляются в школы на работу. Узнал я о нем случайно. В госпиталь приходили девушки – опекали солдат, и среди них была коротенькая полная и кудрявая хохотушка, которой, может, я несколько понравился. Она-то меня и предупредила: начальник госпиталя будет вас спрашивать, хотите ли вернуться в школу, или остаться в госпитале агитатором. Так и произошло. Я, конечно, выбрал школу и вернулся по месту постоянного жительства – в Москву. Началась моя уже послевоенная работа в школе. Моя война кончилась и тащится за мной всю жизнь…

Материал для публикации передан внучкой автора

Марией Королевой

Натали Вуали

Дорогие друзья ! Спасибо за интересный проект . Он заставил меня задуматься и появилось желание рассказать о своей семье в годы Великой Войны . Вчера я выложила на Ютубе новый ролик . Смотрите. Театр Натали Вуали . Война и любовь . Спасибо ! natalivuali@rambler.ru

27.03.2020 в 10:36