Роковая ошибка?

Первая часть воспоминаний: Задворки войны

Одетых во все новенькое нас выстроили в две шеренги вдоль платформы. Мы стояли «вольно» и слушали вдохновенную напутственную речь помполита Манохина. Сам помполит с нами не ехал: его оставили просвещать очередную партию новобранцев; воспитывать «в духе беззаветной преданности» и «неукротимой ненависти».

Высокий, стройный, щеголеватый, старательно выбритый и несколько томный, он, по слухам, циркулировавшим в солдатской среде, был славен немалыми победами над сердцами местных прелестниц. Говорил помполит складно и как бы нараспев, хотя и несколько академично: любил вворачивать словечки помудренее, для солдатской массы необычные.

– Этот цитат из гениальных и бессмертных тезисов Владимира Ильича Ленина вам, товарищи красноармейцы, следует запомнить особенно тщательно, как директиву для личной жизни и боевой практики. – Так говаривал.

В этот день речь помполита была особенно пространной и многоплановой. И про Родину-мать говорил он нам, и про священный долг, и про мудрого и родного, и про фашистскую гадину. Помянул Суворова и Наполеона, белополяков и псов-рыцарей, Кутузова и Чапаева. Даже иудушку-Троцкого и меньшевиков-отзовистов не упустил. И вот, когда добрался, наконец, Манохин до самой патетической части своей речи, когда пора было уже, сорвавшись на крик, возгласить традиционное: «За Родину! За Сталина – вперед, товарищи!» а самому поспешить в столовку – в этот самый напряженный миг ораторского вдохновения, вдруг произошло конфузнейшее непотребство, церемониалом совершенно не предусмотренное. На левом фланге нашего строя началось какое-то движение, послышались смешки, матерный шепот и как бы звуки обмена тумаками.

– Что там такое? – вспыхнул помполит. – Разговорчики оставить! Драку отставить!

– Товарищ лейтенант! – раздался чей-то звонкий, плаксивый голос. – Мне в ботинок оправились!

Взрывная волна хохота, прокатившаяся по рядам, смыла во мгновение ока торжественный настрой и из задней шеренги был выведен и представлен на общее обозрение сам виновник скандального происшествия. На ходу застегивая непослушливую ширинку, Шиков как всегда скалил свои белые зубы.

– Саботаж! – кричал помполит, – Антисоветская группировка. С вражьего голоса поешь! Но Шиков и не думал петь. Сосредоточенно роясь в своих штанах, он пытался одолеть непослушливые пуговицы.

– Под суд! Под трибунал! – бушевал помполит. Но до суда ли тут, до разбирательства ли когда паровоз гудит нетерпеливо, требуя скорейшей погрузки. Негодующе озираясь и бормоча угрозы, помполит ушел своею дорогой. Пусть, мол, с ним на фронте разберутся! Маршевые солдаты на строгом учете: снимешь его, сукиного сына, с поезда – потом еще неприятностей не оберешься: за проштрафившегося бойца командир в ответе. А ты где был? – скажут. А ты куда глядел? Чему людей учил? Как воспитывал? Присосался ты, скажут, лейтенант Манохин к тыловым харчам. Заспался с бабами деревенскими! А езжай-ка ты, друг, сам на передовую, наберись-ка там опыта обращения с людьми, научись подчиненных в страхе и строгости держать!

Возможно, что так и рассудил помполит. Во всяком случае, эта дикая выходка Шикова осталась безнаказанной. Но кому написано на роду под трибунал загреметь, тому того видно не миновать.

Расставшись с Шиковым, я и думать о нем забыл. И вдруг пришло известие меня ошеломившее: Шикова расстреляли! Как? Почему?

Прошло уже два-три месяца со дня нашего прибытия на фронт. Многих товарищей по маршевому батальону уже не было с нами: кто в госпитале, а кто и в сырой земле. Один за другим исчезали те, с кем я рубал баланду из одного котла, с кем курил из одного кисета, стрелял с одного огневого рубежа. Смерть не была нам в диковинку, хотя и не могу сказать, что она стала явлением привычным: как свыкнешься, как примиришься с тем, что крепкий жизнерадостный паренек, только что весело с тобой балагуривший, вдруг, внезапно, в одно неуловимое мгновение превращается в нечто такое, на что и глядеть нестерпимо, и вспоминать о том – жуть и тоска.

За словами: «пал смертью храбрых» не всегда стоял плакатный образ: боец с пронзенным пулею сердцем вольно раскинулся по земле, как бы в забвении покойного сна… Память сохранила иное: прожигающие душу стоны, кошмарные видения распотрошенных тел, какой-то кровавой слизи, слегка дымящейся в прозрачном холоде раннего утра.

Но те смерти, сколь ужасным ни было бы их обличье, все же как-то оправдывались общей логикой войны: сражающиеся армии для того и сходятся на поле брани, чтобы бить, кромсать, увечить друг друга. И здесь неизбежно кому-то не повезет. Но смерть в бою была как бы подобием бессмертия, патентом на благородство и безупречность. Убитый как бы причислялся к лику святых: с его штрафного счета списывались все грехи все былые промахи и дурные поступки. За гранью смерти утрачивали свое могущество все хитроумные изобретения бюрократов: анкеты, характеристики, послужные списки. Курносая взмахивала косой, и этот взмах уравнивал всех: смерть равнодушно сгребала в одну копешку храбрецов и трусоватых, большевиков и политически неблагонадежных, приятелей и недругов.

«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины» – так заканчивались все сводки «Совинформ-бюро».

Но смерть Шикова была иной: бесславной, жестокой, никому не полезной.

Шиков не был изменником-перебежчиком. Он совершил членовредительство: выстрелил из винтовки себе в ступню. Это было квалифицированно, как дезертирство: его кое-как подлечили, чтобы мог он сам, без посторонней помощи доковылять до вырытой для него ямы…

Мрачная история Шикова произвела на меня гнетущее впечатление, хотя я и сам не мог понять: почему? Приятелями мы не были. Но случай этот представлялся мне роковой ошибкой. Ошибкой не только самого Шикова, но и тех, кто отправил на войну этого умственно неполноценного парня, тех кто судил его, дурочка, не способного управлять своими желаниями и поступками, судил по законам и нормам, рассчитанным на полноценных, сознательных, за себя ответственных. То было как бы жертвоприношением богу войны – кровожадному чудовищу, совершенно безразличному к тому – чья возьмет. Только одного жаждало это чудовище: побольше бы крови пролилось, побольше бы жизней было загублено…

Что побудило Шикова совершить свой злосчастный поступок? Шкурническое стремление спасти жизнь ценой увечья? Не думаю. Шиков, славившийся своей беспримерной и нерасчетливой дерзостью не был трусом.

Быть может пацифизм? Сознательное уклонение от войны и человекоубийства? Слышал я о баптистах, отказывавшихся брать в руки винтовку, или использовавших ее лишь для того, чтобы нанести себе увечье… Но для Шикова это было бы слишком мудрено.

Его поступок едва ли был результатом обдуманного замысла. Самострельщики обычно старались тщательно замаскироваться. Рана от выстрела с очень близкого расстояния легко распознавалась: ее края были обожжены, а в глубине застревали частицы пороха. Чтобы обмануть врачей, членовредители прибегали к всевозможным хитростям: стреляли в себя через каравай хлеба через скатку шинели, иногда прибегали к помощи надежного товарища, стрелявшего с расстояния нескольких шагов. Все это делалось, хоть и не часто.

Но Шиков не задумался о последствиях своего поступка. Скорее всего, это был результат стресса, чем вызванного – не знаю. Сработал импульс, неожиданный для него самого: накатила вдруг неодолимая тоска по дому, по родному селу, по свободе от порабощения армейским порядкам… Понимание целей войны, чувство общественного долга едва ли были ему доступны: его странный и ущербный личный мир просто не соприкасался с парадигмой коллективных чувств и представлений. И потому спрос с этого большого ребенка, как со всех остальных, был не правомерен… Будь земля тебе пухом, деревенский дурачок!

***

Нас ведут на позиции. За леском, укрывшим штаб, начинается зона смерти и разрушений. Фронт прокатился здесь месяца полтора назад. Немец отступал с тяжелыми боями, отступал, уничтожая по пути все живое. Все обитатели этих мест погибли или разбежались. По пути мы встречаем воронки, взрытые фугасами, искалеченные, расщепленные деревья, пепелища с бесприютно торчащими закопченными кирпичными трубами.

У околицы разбитой деревни останавливаемся покурить. В кустах что-то белеется. Подхожу и поднимаю старую растрепанную книгу без конца и начала. Это стихи. Листаю тонкие пожелтелые запятнанные страницы, вычитываю отдельные строфы, написанные старомодным высоким стилем.

«…Едва увидел я сей свет,

Уже зубами смерть скрежещет,

Как молнией косою блещет,

И дни мои, как злак, сечет…»

Кто написал эти грустные и торжественные строки?

«…Вот красно-розово вино,

За здравье выпьем жен румяных,

Как сердцу сладостно оно

Нам с поцелуем уст багряных!…»

Не могу вспомнить, встречались ли мне эти стихи раньше, но они кажутся странно знакомыми.

«…Осел останется ослом,

Хотя осыпь его звездами,

Где должно действовать умом

Он только хлопает ушами…»

А, ну теперь все ясно! Это памятно со школьной скамьи – старик Державин! Гаврила Романович. Удивительно, как попала сюда, в небольшую разрушенную деревню эта редкая старая книга, напечатанная еще по дореволюционной орфографии с фитами, ижицами и ятями?

Как уцелела она среди пожара и гибели? Быть может, она покоилась на книжной полке старого сельского учителя, а может быть ее занес сюда неведомо откуда книголюб в солдатской гимнастерке…

Возвращаюсь к своим и упрятываю книгу в вещмешок. Ребята просят поделиться бумажкой – бумага здесь дефицитна, она постоянно требуется солдату, если не для писем, то на закрутки. Я отказываю и молча терплю, оскорбительное: – У, жмотина! Попросишь у нас чего-нибудь! – Как объяснить им, для чего мне понадобился Державин. Да, я и сам не знаю для чего: приличествует ли фронтовику читать архаичную поэзию? – Кому нужны теперь эти благородные кристаллы. Не то нынче время, ребята! Но я все же надеюсь, что мы с Геной при случае урвем часок и на Державина. Мы любим стихи, иногда по памяти читаем друг другу самых дорогих в нашей юности: Блока, Маяковского, Багрицкого, Гумилева. И одна книга у нас уже есть – томик Пушкина, взятый мною еще из дома.

Приближаемся к линии фронта. Тропинка взбегает на вершину холма, исчерченного зигзагами траншей; там начинается зона, которую противник простреливает прямой наводкой. Идя земляными коридорами, переваливаем через хребет. По цепи передают команду: – Пригнись! – траншеи не везде достаточно глубоки, и наши мелькающие каски могут привлечь внимание фрицев. На развилке ходов взводный – младший лейтенант Матвеев определяет, кому куда. Нам с Геной указывают на ДОТ – сверху это небольшой холмик, выложенный кусками дерна; внутри – земляная каморка, накрытая бетонным колпаком; вдоль стены скамеечка, на ней металлическая коробка с патронами (из таких коробок мы впоследствии будем делать котелки); впереди – щель амбразуры, затянутая зеленой маскировочной сеткой; на земляном постаменте раскорячилась на двух тоненьких комариных лапках наша машина; рыльце с раструбом огнегасителя поглядывает в амбразуру. Машина называется ДП – ручной пулемет Дегтярева.

Здесь будет наше рабочее место. По началу оно нам не нравится – в ДОТе неуютно: голо, темно, сыро; земля да бетон, как в карцере. Тоскливо думать, что здесь нам придется коротать и дни и ночи, дожидаясь начала «решительного наступления». И одна у нас отрада – пулемет!

Эх, пацаны! Сыночки маменькины, всего месяц назад вырванные войной из доброго, домашнего уюта! Как понять вам «необстрелянным» великое благо иметь над головой этот добротный бетонный колпак. Но скоро, скоро вы это поймете!

Да, скоро, скоро мы это поймем! Мы оценим наш ДОТ по достоинству, когда начнутся проливные дожди, и товарищи наши будут лязгать зубами от холода, дежуря по ночам в своих плохо прикрытых огневых точках. И еще лучше мы оценим наш ДОТ, когда земля начнет гудеть и содрогаться, когда в небо взметнутся черно-огненные фонтаны, когда дьявольский рев пикирующих самолетов будет чередоваться с тоскливым и злобным свистом металла, пронзающего воздух.

Да, тогда, тогда мы многое поймем, тогда вспомним мы благодарно о тех натруженных солдатских руках, которые ночами, во всякую погоду рыли и рыли еще не оттаявшую мартовскую землю, чтобы нам, новичкам, пришедшим на всё готовенькое, было где спрятаться от бомб и беглых огней…. Где теперь они, эти сильные мозолистые руки? Многие из них уже более не шелохнуться, не скрутят самокрутки, не сожмут приклада винтовки…

Прежние обитатели нашего ДОТа погибли. Хотелось бы знать, как это произошло, но спросить взводного мы стесняемся, опасаясь, что неумеренное наше любопытство покажется ему признаком малодушия. Оглядывая помещение, строим догадки. Я замечаю, что бетон местами изъязвлен выбоинами и замызган темными пятнами и думаю, что это следы пуль и крови.

Сквозь амбразуру оглядываем местность. Мы – на склоне холма вблизи вершины. Перед нами широкая, почти голая лощина. Когда-то (в той другой – довоенной жизни) здесь простирались ржаные и овсяные поля, теперь они не засеяны и редкие колоски торчат вперемешку с дикими травами. Внизу – болотце и ручеек, просверкивающий сквозь кустарник. Дальше – пологий склон холма; на его вершине – деревня, нам видна лишь ее сгоревшая окраина. Вся местность пересечена оврагами, кое-где поросшими кустами. Глаз не останавливается ни на чем примечательном. Так это и есть «линия фронта»? Давно и нетерпеливо ждали мы ту знаменательную минуту, когда, наконец, увидим фронт своими глазами. И вот – разочарование: нам не открылось ничего неожиданного, потрясающего: обычное приволье мягкой российской природы. Будничный, идиллически мирный пейзаж совершенно не соответствует тем жутковато-романтическим картинам, которое рисовало нам пылкое мальчишеское воображение. И никаких признаков войны, если не считать темных пятен на месте сгоревших построек, и ничего грозного, настораживающего.

Чувствуя наш легкомысленный настрой, Матвеев хмурится и потом долго и терпеливо говорит нам о серьезности обстановки на переднем крае обороны и тяжести ответственности, которая отныне ложится на наши плечи. – Смерть рядом с нами, – говорит он. Она залегла вон за тем холмом, до которого не более полкилометра. Но она и поближе: понарыла себе нор на противоположном склоне, запряталась в оврагах и кустарниках. Он показывает нам места, где, по его мнению, могут быть расположены огневые точки врага. Мы пристально всматриваемся вдаль, но» по-прежнему ничего не видим, хотя и не говорим ему об этом. Мы не видим ничего наверно потому, что – немец мастер маскироваться, а у нас нет еще навыка старых солдат – на расстоянии угадывать вражьи логова по каким-то еле уловимым признакам; и – еще может быть потому, что глаза наши и впрямь плоховаты. Мой правый глаз видит совсем еле-еле и – стрелять мне придется с левого плеча; но рука у меня твердая, и если цель не слишком удалена, я попадаю в нее метко.

Потом младший лейтенант показывает нам, как надо обращаться с пулеметом. Прицелившись во что-то, видимое ему одному, он с явным удовольствием выпускает несколько коротких очередей. Стреляет он прямо через сетку и на ней образуются рваные дыры.

Закончив официальный инструктаж, Матвеев присаживается на корточки, чтобы покурить и поболтать с нами. Он не на много старше нас – недавно кончил училище и успел провоевать месяца два. Он широколиц, краснощек, толстоват, неряшлив и добродушен, хотя при случае и старается напустить на себя начальственную строгость. Он расспрашивает нас о Москве, о наших семьях, рассказывает про свою мать, оставшуюся где-то в оккупированной деревне. Наконец, он бросает окурок, встает и, сказав на прощанье нечто строгое и ободряющее, уходит наставлять других новичков.

Оставшись одни, мы сразу же обращаем взоры на пулемет. Поначалу он для нас не только оружие, но и занимательная игрушка. И вот теперь мы полные его хозяева. Беда только в том, что хозяев двое – тотчас возникает спор, что надлежит делать раньше: разобрать пулемет на кусочки – для осмотра или пострелять, попугать немца. Мы оба упрямы и не хотим уступать друг другу.

Однако спор остается неразрешенным. Под колпак наш подныривает командир отделения – пожилой долговязый сержант. Одному из нас надо идти с ним для доставки фляг с обедом. Полевая кухня расположена в лесочке. Оттуда фляги подвозят на лошади, а затем транспортируют вручную – по два человека на флягу. Нам хотелось бы прогуляться вместе, но сержант не разрешает – один из двоих должен безотлучно дежурить у пулемета.

– Со мной пойдете Вы, – говорит он Гене.

Они ушли, а я, разумеется, сразу к пулемету. В десятый раз оглядываю его со всех сторон, снимаю диск, закладываю в него патроны на место тех, которые расстрелял взводный.

Вдруг на пороге вырастает Гена: вернулся за чем-то, стоит и смотрит на меня укоряюще.

– Ты что делаешь?

– Не видишь что ли? Пулемет налаживаю.

– Слушай, подожди меня, пожалуйста, я по-быстрому.

– Чего ждать-то?

– Не стреляй без меня!

– Как это не стреляй? А если фрицы полезут?

– Ну, сейчас они едва ли полезут!

– А если и не полезут, а просто по верху шляться начнут? Что мне тогда делать? Посылать им воздушные поцелуи?

– Да не будут они зря по верху шляться!

– А если будут?

– Ну, слушай, давай по-честному; если ты точно увидишь, что немцы шляются, тогда, конечно, стреляй. Но если просто так, если только покажется тебе, что ты увидел немца, тогда не стреляй, тогда меня подожди, – говорит Гена и смотрит на меня умоляюще.

– Ладно, подожду, – нехотя соглашаюсь я.

– И не разбирай его без меня. А то, если фрицы полезут, ты один можешь не успеть собрать его вовремя!

– Ты же сам только что сказал, что сейчас фрицы не полезут!

– Ну, вряд ли, конечно, – выкручивается он, – но мы-то всегда должны быть готовы по форме «№ раз».

– Ладно, хрен с тобой, если ничего особенного не случится, не буду я без тебя с пулеметом возиться.

– Честное?

– Раз сказал, значит, честное! Ну что стоишь? Давай дуй и не задерживайся! – говорю я с закипающим раздражением.

Гена удовлетворенно кивает и ныряет в проход. Я снова один. Дернул же его черт вернуться! И как только он угадал мои, уже готовые созреть намерения? Впрочем ясно, что каждому из нас хочется поиграть в пулемет первым. Но где же тут справедливость? Он будет развлекаться там на прогулке, а я – сиди, как дурак, в бездействии, его дожидайся! Не надо было мне ничего ему обещать, – думаю я, разозлившись окончательно.

Но не мог я ничего не обещать Гене, не мог ему не уступить. В глубине души я испытываю перед ним некоторую неловкость. Мы всегда с ним были в некотором роде соперниками, но до сегодняшнего дня оставались совершенно равными. А тут ротный, по каким-то неясным соображениям, назначил меня номером первым, а Гену номером вторым, и сразу же возникло неравенство: я выходит главнее – мое дело стрелять, а его дело – меня обслуживать: заряжать и подавать мне диски. И хотя ротный не дал прямых указаний, кто из нас должен быть начальником, а кто подчиненным, но все и так ясно. И Гене это не нравится. Да и мне тоже. Я сознаю, что совсем не лучше его. Но и не хуже. И быть под началом у Гены мне тоже никак не хотелось бы. Так что пусть уж все остается, как есть. Сам я в начальники не напрашивался, и не в чем мне винить себя. Жаль только, если из-за этого обстоятельства между нами черная кошка пробежит!

…Срок нашей дружбы с Геной не велик, но здесь он для меня человек самый близкий. В Канаш в часть вместе с нами прибыло еще четыре московских студента. Поначалу все мы держались вместе, чем-то выделяясь среди деревенских парней. Но вскоре группка наша стала таять и распадаться из-за несходства характеров и жизненных устремлений. Двое сразу же запросились в военное училище и куда-то убыли. Двое других – Тринин и Степанов – решили приложить все усилия, чтобы не попасть на фронт и, сумевши угодить кому следовало, пристроились для начала в штаб писарями – людей грамотных среди пехотинцев в ту пору было не густо. В этих двоих мы с Геной сразу же почувствовали чужаков: были они очень уж деловитыми, беспардонными, да к тому же и барственными – кичились своей интеллигентностью и на деревенских ребят поглядывали пренебрежительно и высокомерно. О себе же заботились чрезвычайно; постоянно стремились урвать кусок за счет другого. При дележе хлеба придумывали всякие хитрости, чтобы обмануть простаков и не упускали случая подлизаться к начальству. Прилепившись к штабу, они совсем обнаглели, так что мы и замечать-то их перестали. Им это впрочем было безразлично: они искали дружбы только тех, от кого можно было что-нибудь получить, а с нас – взятки были гладки…

Мы же с Геной постоянно держались парой, хотя и наши отношения не всегда были безоблачными: мальчишеское стремление к самоутверждению через соперничество было присуще каждому из нас. Временами вспыхивали конфликты, иногда кончавшиеся и дракой. Но подолгу дуться друг на друга мы не могли – трудно жить в армии, не имея постоянной поддержки надежного товарища…

Поэтому естественна была моя тревога: не рассориться бы нам из-за вдруг возникшей разницы в положении…

Прильнув к амбразуре, я долго разглядываю местность. Наставления взводного всколыхнули в душе тревожное чувство. Меняющееся освещение нагнетает беспокойное напряжение: солнце клонится к закату и пейзаж постепенно утрачивает свою ласковую безмятежность: из кустов и оврагов ползут резкие, грозно-таинственные тени. Где-то, справа, за холмами вдали временами слышатся рассыпчатые пулеметные трели; им отвечает гулкое тяжкое уханье. Но фронт, лежащий передо мной по-прежнему спокоен. Как-то даже слишком спокоен. Не нравится мне это спокойствие! В нем скрыта какая-то непонятная угроза, оно порождает тоску, скребущую душу… Голоса ребят, ушедших за обедом, давно смолкли вдали. Я чутко вслушиваюсь, но из окружающей тишины не могу извлечь ни одного знакомого ободряющего звука. И из глубины этого нескончаемого безмолвия вдруг нарастает и надвигается на меня холодный мурашливый страх. Я чувствую себя одиноко затерянным в этой зловещей тишине. Мне начинает казаться, что в затененных кустах и оврагах, в зарослях травы и за бугорками, что-то беззвучно шевелится и кишит, что оттуда из этой неспешно ползущей суеты на меня глядит и щурится в упор множество недобро стекленеющих глаз, что бесчисленные дула уставлены напрямик в мою амбразуру, и хищно скрюченные пальцы выжидающе застыли на спусковых крючках. Мне чудится, что ушедшие мои товарищи больше не вернутся, а я один, и я мал и беззащитен перед этой безликой и многоликой угрозой, кишащей и отовсюду крадущейся. Сердце стынет от непонятной тоски. Как в кошмарном сне я не чувствую в себе сил, которые необходимо напрячь, чтобы разорвать паутину дьявольского наваждения, я не в состоянии пошевелиться и могу только смотреть и смотреть, напряженно и зачарованно вглядываться в растущие и густеющие тени…

Сколько длится это томительное, нивесть откуда накатившее помрачение – мгновение? минуту? Может быть полчаса? Не знаю, но вдруг чувствую какой-то резкий внутренний толчок, вытряхивающий меня из дурного сна наяву. Спокойствие возвращается внезапно, и я слышу жесткий беспощадно язвительный голос.

– Сдрейфил, сука? Живого немца еще и не нюхал, а уж и сопли распустил! Солдат говенный! Не хочешь ли назад, в Канаш, в санчасть к Киндину? В писаря к Степанову и Тринке?

– Нет, нет – шепчу я, торопливо и беззвучно – нет, нет, не хочу! Раз уж судьба определила мне быть в армии, то не в запасе, не в Канате, а здесь, только здесь на войне – в ДОТе, у пулемета, рядом с Геной! Это – так, минутная слабость, дурацкое помрачение какое-то. Ты не думай – я не трус. Клянусь тебе: это больше не повториться!

– А чем докажешь, что ты не трус?

– Я докажу! Я сейчас же вылезу из окопа и пройдусь поверху в открытую на глазах у немцев.

– Ну, что ж, валяй, доказывай! – хихикнул голос.

Я беру винтовку и выхожу из ДОТа. Чтобы не обнаружить местоположение нашего укрытия, отхожу по траншее немного в сторону, вспрыгиваю на край окопа, встаю, выпрямляюсь и оглядываюсь. Место голое, так что, стоя в рост отчетливо видишь расположение наших окопов. Выбираю ход, шагах в пятидесяти от меня, и иду к нему поверху, стараясь не гнуться, выдерживать спокойный уверенный шаг. Я чувствую необычайную легкость, почти невесомость своего тела: ноги мои едва касаются земли и несут меня сами в намеченную точку пространства. Усилия воли нужны не для того, чтобы идти, но лишь затем, чтобы сдерживать самопроизвольную их торопливость. Мне немного жутко, но весело – так, вероятно, радуется дитя, делая первые самостоятельные шаги. Теперь я убедился, что опасность не может помешать мне держать себя в руках, что я могу вот так – спокойно и неспешно идти, не сгибаясь на глазах у немцев, жаждущих моей крови. Выполняя поставленную перед собою задачу, я продолжаю заниматься самовоспитанием. Владеть собой в минуту опасности – внушаю я сам себе – это значит не потерять управления своим телом, действовать так, как будто опасности не существует. Это значит так же держать под контролем свои мысли, сосредоточиться на том, что тебе надлежит делать и не думать, что может произойти через секунду, если тебе не повезет.

Держа винтовку в правой руке, я иду уверенно и неторопливо, но нервы напряжены и я невольно вздрагиваю, когда окружающую тишину вдруг разрывает резкий неожиданный окрик.

– Ты, шайтан четырехглазый, мат-ти-тваи-тити! Прыгай в окоп, разъетак-перетобут!

По витиеватой сочности крепких выражений нетрудно определить, что мои упражнения для укрепления нервов заметил кто-то из младших командиров. Из-за бруствера высунулась каска, под ней глаза – раскосые, полыхающие злыми огоньками. Смущенно улыбаясь, я нехотя ускоряю шаги, но он продолжает надрывно кричать:

– Бегом! Бегом, растудыт перетобут! Бегом, сукин сын!

Мне жаль смазывать начатый эксперимент, но привычка повиноваться берет свое. Я делаю несколько больших скачков, спрыгиваю в окоп и останавливаюсь в ожидании того, кто меня окликнул. А он, вцепившись в меня темными колючими глазами, надвигается: грозный, массивный, скуластый – то ли башкир, то ли татарин – в петлицах зеленые сержантские треугольнички. Быстрое, неотвратимое его приближение кажется устрашающим: уж не собирается ли он съездить мне по морде? Мелькает мысль: в Красной Армии командирам бить подчиненных не положено. Мысль успокоительна, но не совсем: я-то помню устав, а вот помнит ли его он, этот страховидный мордастый сержант? А вдруг он захочет превысить свою власть оскорбить меня действием? Кому здесь пожалуешься? Кому докажешь свое право на личную неприкосновенность? Он придвинулся ко мне вплотную. Мгновение мы молча стоим лицом к лицу. Он продолжает бередить мне душу своими черными буравящими глазами, и вдруг я начинаю понимать, что во взгляде его светится не жажда расправы начальника над непослушливым подчиненным, а боль отеческого страха за меня, балбеса. И под тяжестью этого пристального и грустного взгляда я вдруг ощущаю неловкость и стыд.

– Не понимаешь, сынок? – спрашивает он тихо.

Я смущенно молчу, и в этот миг где-то над нами в воздушной выси вдруг зарождается и быстро нарастает какой-то негромкий странный звук – то ли шелест, то ли поскрипывание.

– Ложись! – кричит сержант, и здоровенная его лапища пригибает меня за загривок ко дну траншеи.

Бабах! – будто на голову и спину рухнула огромная воздушная тяжесть. Бабах! Бабах! Взрывы отзываются болью в ушах, по плечам и каске ударяют комья земли, окоп заполняется вонючей удушливой пылью.

Точно бьют, гады! Нe подгони меня сержант своими окриками – лежать бы мне сейчас с распотрошенным брюхом!

И снова тишина. Сержант отряхивается, сплевывает хрустящий на зубах песок, смотрит на меня своим пристальным, грустным взглядом и вдруг улыбается широко и добродушно.

– Новенький?

– Сегодня прибыл, товарищ сержант.

– Эх, плохо вас учили! Ну, теперь понял?

– Понял, товарищ, сержант!

– А, коли понял, так и чеши, пацан, на свое место. А если еще захочешь погулять поверху, так вспомни, что дуракам хоть и везет, да не всякий раз!

Кипя от радостного возбуждения, я возвращаюсь в свой ДОТ. Какие важные перемены в моих мыслях и чувствах произошли за эти минуты! Я испытал себя и теперь, только теперь понял, как угнетал меня страх, какой тяжестью давил на меня страх перед страхом – кошмар и ужас оказаться трусливой мразью. И вот – страхи развеялись и на сердце такая легкость и отрада, будто вырвался я из темницы на свет Божий! И еще, радостно вспоминать, как раздразнил я фрицев – они стреляли по мне и не чем-нибудь стреляли, собаки, а минами! или снарядами! Нет, скорее всего – минами. Трех мин не пожалели, а я вот целехонек! Немного совестно конечно перед сержантом – мог бы он погибнуть из-за моей шалости. И, наверное, был бы прав, если бы двинул меня по зубам. Да вот ведь не двинул же! Хороший человек оказался, душевный человек!

Да, да, добрым, душевным человеком был ты, сержант Хисаметдинов!

Мир праху твоему!

Твое вмешательство в безрассудный мальчишеский эксперимент спасло мне жизнь. А я вот не успел отплатить тебе за это каким-нибудь добром.

Немного дней пройдет, и твои близкие получат форменную бумагу с сухими, убийственными казенными словами:

«…пал смертью храбрых, сражаясь за свободу и независимость нашей Родины…»

Жизнь твоя оборвалась в одной из тех, постоянно тлеющих на фронте мелких стычек, о которых в газетах не напишут. Увы, и будни войны уносят и уносят благородные человеческие жизни…

Если прав Пророк, почитаемый твоим народом, если верны его слова о том, что души шахидов – героев, павших в Священной Войне против зла и насилия, сразу же возносятся в райские кущи, если все это правда, то душа твоя сейчас вкушает вечное блаженство у подножия трона Аллаха. Хочется верить, что так оно и есть.

Вечная память тебе, добрый человек, товарищ Хисаметдинов!

Дома все на месте. Вскоре возвращается Гена и мы вместе хлебаем суп. Котелок у нас один на двоих, а ложка у каждого своя. Чтоб не потерялась, мы носим ее на голени правой ноги – черенок подоткнут под обмотки. Едим неторопливо, хотя хотелось бы и поскорее. Каждый испытывает соблазн ухватить кусок пожирнее, но из деликатности мы уступаем лакомое друг другу. Гена тоже возбужден впечатлениями и за едой рассказывает, как намучился он, согнувшись в три погибели (чтоб голова не торчала над бруствером) тащить полную флягу по извилистым ходам сообщений (это он заливает, чтобы я ему не завидовал – мне ведь тоже хотелось пойти погулять!) Потом гневается на теперешнего нашего помвзвода Кремнева – старшего сержанта, раздававшего ужин. Негодуя, он переходит к мрачным общениям. – Везде блат, везде мухлеж, – говорит Гена, – густота супа в твоем котелке зависит от того, понравился ли ты, или не понравился какому-то задрипанному начальнику. Кто к нему подлизывается, – тому гуща со дна фляги, а кто от него подальше, – тот пей водичку сверху! А попробуй поспорить – и вовсе с голоду подохнешь! Я слушаю Гену, я ему поддакиваю, а про свои похождения молчу. Парень он азартный – не ровен час захочет передо мной похвалиться, показать свою удаль, а подначивать его на безрассудства у меня нет охоты. Пусть лучше считает, что я сидел-скучал, eгo поджидаючи, пусть чувствует себя виноватым – ему досталось развлечение, а мне вот нет! – Ладно, брось, – говорю примирительно, мы для этих дедьков еще хрены собачьи, – пацанье сопливое, беззащитное, – Они и рады над нами мудровать и нac обманывать. Вот покажем себя в деле, – Глядишь и нам погуще наливать будут!

– Как же жди! – бурчит Гена. Старые, жлобы! Мы всегда будем ходить у них в козлах отпущения! Они нам очков наших никогда не простят: всякий очкарик – интеллигент – человек второго сорта, ненадежный, подозрительный, может еще и троцкист замаскировавшийся. Сам знаешь по кинофильмам: классовый враг, шпион непременно очки нацепляет. Они и будут стараться нас унизить, подколоть… Уже и хамил, и грозился ни с того, ни с сего: – «Ну, вы, – говорит, – очканы четырехглазые! Вы у меня смотрите! Я вас проверять буду!» И зыкнул на меня так злобно, будто я уже в чем-то проштрафился…

– Вот сволочь!

– Может он знает про наши анкеты подмоченные?

– Может и знает… Те, наверное, не преминут уведомить…

– Все пишите заявления в комсомол, – говорит помполит Манохин, – все пишем! И, видя мoи колебания: – А вам что? Особое приглашение?

Ему невдомек, что, я – зачумленный, а мне просто говорить ни к чему: надо попытаться увильнуть от прямых объяснений.

– Да я не чувствую себя подготовившимся. Я уж лучше потом вступлю – на фронте.

– Как это «потом»? А сейчас, когда партия Вас призывает, не хотите? Как же это Вы – студент, а хвостизм проповедуете? «Хвостизм»! Ни хрена себе, словечко! Нашел, что выудитъ из «Краткого курса».

– Нет, – говорю, – я себя без всякого хвостизма хочу сначала испытать себя в деле: вдруг сробею, окажусь недостойным.

Голубые ясные глаза помполита темнеют в недоброе прищуре:

– А предателем Вы не боитесь оказаться?

– Нет, предателем я не окажусь. А вот, сколько во мне храбрости заложено – этого пока еще не знаю.

– Нет, ленинский комсомол как раз и научит Вас храбрости. Он героев воспитывает! Так что нечего разводить здесь оппортунистические антимонии – пишите заявление!

Нет, не отвяжется он меня: ему велено обеспечить поголовный охват новобранцев, и в первую очередь, конечно, студентов. Нечего делать – придется выкладывать все, как есть.

– Да вы ж, – говорю, – все равно меня не примете: у меня отец репрессирован.

Присвистнул. Выражение строгой благожелательности сменила брезгливая гримаса.

– Вона как! А за что он сидит?

– Не знаю…

– Как так «не знаю»? Вы обязаны знать! Он кто: »враг народа» или «социально близкий»? («социально близкими» в те поры называли уголовников, чтобы подчеркнуть их непричастность к особо презренной касте «врагов народа»).

– Нет, – говорю, – он не враг народа.

– А какая у него статья?

– Пятьдесят восьмая.

– Ну, как же не «враг народа»? – оживляется помполит. Эту статью дают только заклятым врагам нашей социалистической Родины: диверсантам, вредителям, троцкистско-зиновьевскому охвостью. Он был в оппозиции? Подрывал партию изнутри?

– Нет, он никогда не состоял ни в каких партиях.

– Как так не состоял? А посадили его за что?

– Не знаю, мне про это не рассказывали.

– Ну, мы это выясним! Но Вы должны понимать, что отец Ваш враг народа. Это совершенно ясно. У нас зря не сажают! – Что могу я возразить этому ясноокому хранителю душ наших?

…Отец! Добрый, открытый, бескорыстный человек! Я ведь и впрямь не знаю, за что они тебя засадили!

Впоследствии выяснится: да они и сами не знают за что: наверное, так просто, по вдохновению, по своему революционному чутью. Однако приговор, вынесенный тайным судилищем по твоему фантастическому «делу», по прошествии многих лет будет аннулирован и »за отсутствием состава преступления» перед тобою даже как бы и извинятся: «не обижайтесь, мол, служебная ошибка произошла», (три ареста, пять тюрем, допросы «на конвейере «, этапы, карцеры, лагеря, голодовки, каторжные работы, массовые «показательные» расстрелы товарищей по несчастью, жизнь вперемешку с ворами, насильниками и убийцами, административная ссылка в глухие голодные дали лесотундры – все это так, ошибочка, досадное недоразумение…)» Да ведь кто ж, мол, не ошибается? Не ошибается тот, кто мало работает! Да, что ни говори, а они умели поработать во славу… Только во чью славу работали они? Кому была на пользу погибель тысячей тысяч жизней человеческих? Истребление самой активной, самой трудолюбивой, самой образованной части народа? Не знаем ответа…

…Отец! Я уверен – ты не принимал, ты не мог принимать участия в политических интригах, заговорах, оппозициях. Не те были у тебя убеждения, не тот характер! Российский интеллигент, наследник традиций, вольных рыцарей чести, ты не терпел узколобого догматизма, чуждался лжи, насилия, двурушничества, сектантства. Нет, не в политике было тут дело: просто ты оказался сорняком, диким, ненужным растением на том поле, которое возделывали, усердные пахари великого вождя. Они не простили тебе твоей независимой самобытности, непокорства, твоей на них непохожести.

Ты «не шагал в ногу со временем», не проверял, откуда ветер дует, не глядел им в рот, не подпевал на собраниях, не славословил их идолов, не подслуживался, не приноравливал убеждений своих под их вкусы и их инструкции.

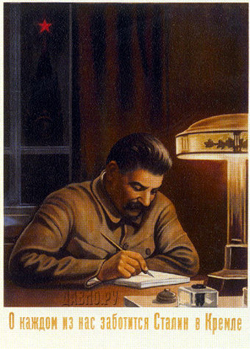

Когда чугунная поступь вождя сотрясала планету, люди шалели от восторга и ужаса. Он был всемогущ, вездесущ, всевидящ. Сексоты НКВД – его уши и глаза – бдили и усердствовали: они фланировали по улицам, заглядывали во все дома, проникали во все компании, внедрялись во все слои общества.

Они принюхивались, всматривались, вслушивались и обнаруживали повсюду тех, кого хотели найти: вредителей, диверсантов, террористов. Многие тысячи наших сограждан, еще вчера пользовавшихся репутацией людей почтенных, добропорядочных, безупречных, ныне изобличались, как ненавистники своей родной земли, своего народа, как убийцы, шпионы, агенты империалистических держав. Масштабы злодейств и предательств своих своими ошеломляли и обескураживали: кому же верить? – ужасался напуганный обыватель, на кого надеяться? Опереться можно было только на него, верить только ему. Путь спасения был один: еще теснее сплотить свои ряды вокруг любимого вождя и его железных соратников. И если кое-кто из этих железных соратников порою вдруг и оказывался замаскировавшимся гадом, то уж сам-то вождь был абсолютно надежен и никогда не обманывал ожиданий своих верноподданных: он стоял на страже их интересов, он всегда был прав, всегда неколебим. Враги народа, хрустели и корчились под его сапогом и на почве, удобренной растоптанными телами, вырастали гигантские заводы, домны, электростанции. Размах великих свершений и пафос торжественных речей наполняли сердца восторгом и верой. Сталинский план преобразования страны, выполнялся неукоснительно. «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее!» – говорил он, лукаво улыбаясь и посасывая трубочку. Кости бывших граждан, обращенных в рабство и погибших бесславно и безвестно, устилали ложа новых дорог и каналов. Над ними мчались поезда и величаво проплывали белоснежные лайнеры; в комфортабельных купе и каютах ехали сытые, хорошо одетые люди: командиры, профессора, артисты, знатные доярки и молотобойцы, чекисты, летчики, крупные жулики и ответработники; играла музыка, суетились предупредительные проводники и официанты. «Жить стало веселее!» – улыбались оптимисты, – «цель оправдывает средства!» Выпьем за то, чтобы НКВД под руководством великого Станина окончательно очистил нашу землю от контрреволюционной сволочи! Выпьем за светлое будущее, за счастье наших детей!» Но вождь был любим не только баловнями партии и государства. Множество простых, ничем не отмеченных людей, взирали не него с упованием и восхищением. Тесно скученные в вонючих бараках и переполненных коммунальных квартирах, плохо одетые и скудно питающиеся, они верили, что живут счастливой зажиточной жизнью, что им даны права и привилегии доступные лишь гражданам единственной в мире свободной страны. И все это благодаря ему, ему!

Вождь наносил удар за ударом, и верноподданные восторженно аплодировали и улюлюкали и плевали на поверженных и бросали в них свои каменья. Они благоговейно веровали в святость и спасительную силу великого друга и учителя, в его непогрешимую мудрость, беспримерную простоту, неслыханную человечность. Они верили и любили его, любили свирепо, ревниво и бескомпромиссно. Эта вера и эта любовь сближала и грела сердца, исторгала из сияющих глаз слезы счастья и умиления. Да и могло ли быть иначе? Ведь он жил ради них, он томил себя неустанными мыслями и заботами об их благе, об их спокойствии. А они трудились, совершали беспримерные подвиги во имя его и от этого любили его еще сильнее. И, когда это было надо, они геройски умирали, шепча заветное святое имя.

Вождь наносил удар за ударом, и верноподданные восторженно аплодировали и улюлюкали и плевали на поверженных и бросали в них свои каменья. Они благоговейно веровали в святость и спасительную силу великого друга и учителя, в его непогрешимую мудрость, беспримерную простоту, неслыханную человечность. Они верили и любили его, любили свирепо, ревниво и бескомпромиссно. Эта вера и эта любовь сближала и грела сердца, исторгала из сияющих глаз слезы счастья и умиления. Да и могло ли быть иначе? Ведь он жил ради них, он томил себя неустанными мыслями и заботами об их благе, об их спокойствии. А они трудились, совершали беспримерные подвиги во имя его и от этого любили его еще сильнее. И, когда это было надо, они геройски умирали, шепча заветное святое имя.

Ветры великих славословий гуляли по ледяным пустыням общего единомыслия, и вой и свист этих ветров заглушал шепот проклятий миллионов обманутых, ограбленных, униженных, обездоленных. Оптимисты не хотели услышать этот шепот, как не хотели они слышать и стонов истязаемых в пыточных камерах, хрипы умирающих в лагерях смерти, кокетливо именуемых «исправительно-трудовыми».

Вождь любил гладь и порядок, и все кругом было тихо и благопристойно: ЦеКа цикал, ЧеКа чикал, начальники покрикивали, работяги вкалывали, поэты воспевали, ораторы прославляли и все трепетали, и все благодарили, и все содрогались в ожидании ночных гостей, и неустанно клялись в вечной любви и неколебимой верности.

А он важно топорщил усы и пытливо оглядывал свою паству с высоты парадных портретов. И оделял самых усердных высокими должностями и почетными званиями, и дарил награды и определял привилегии, и прищуривался на сомневающихся и показывал им из-под полы лезвие финского ножика. И учил, учил, учил. Он учил их зорко следить друг за другом, а в особенности за теми, кто подозрительно молчал и не клялся. И они усердно благодарили и давали торжественные обещания и свирепо стерегли свои привилегии и, с чувством законной гордости, исполняли свое неотъемлемое право и свой святой долг доносить друг на друга. Они бдили и бдили, всегда готовые выпустить когти при малейшем шорохе сомнения или инакомыслия. Таков был дух времени.

Но ты, отец, не хотел подчиниться этому бездушному духу. Ты брезгливо морщился от восторженных славословий и не искал ни должностей, ни званий; ты ненавидел надругательство над человеческой личностью и не хотел отказаться от свободы думать и чувствовать по-своему. Тираническую власть фальсифицированного единомыслия ты считал источником отвратительной духовной заразы, худшим из бедствий, постигших наш народ.

Вождь учил различать хороших и дурных людей по их происхождению, классовой сущности, партийной принадлежности: только строгий и придирчивый анализ анкет и биографических данных, – внушал он им, – только тщательное исследование родственных связей и круга знакомств вскрывает подлинное лицо человека, позволяет правильно оценить меру того вреда или той пользы, которое может принести свободное проживание данного индивида в свободном социалистической обществе. А ты пренебрегал этим ясным учением и пристально вглядывался во всякого встречного, стараясь углядеть в нем искру Божию, и радовался, если обнаруживал теплоту этой искры под коростой стылого пепла. Ты делил людей на зрячих и ослепленных, на духовно свободных и заблудившихся в трясине ложных идей и злых устремлений.

Вождь настойчиво и методически внедрял в умы своих подданных единственно правильный взгляд на вещи. Наше мировоззрение, мировоззрение пролетариата, – говорил он, – это не просто новая философская система, не просто новое историко-общественное учение. Наше мировоззрение – это качественный скачок в области мышления. Только теперь, только у нас философия, история, обществоведение превратились в точные науки. Все же прочие системы и системки созданы эксплуататорскими классами для увековечения своего господства над трудящимися. Поглядите, кому они выгодны!

Так учил вождь, а ты упорно не хотел признать, что лучшие умы человечества, самоотверженные искатели добра и истины были лишь игрушками в руках правящих классов или сами руководствовались низменными соображениями своей или чьей-то выгоды. Ты отвергал эти доводы и увлекался кем ни поподя. Ты сочувствовал идеям безвластия князя Кропоткина и Михаила Бакунина, ты зачитывался попеременно то Кантом, то Шеллингом, то Спинозой, то Шпенглером, ты имел пристрастие к метафизике Бёме и Кузанакого, ты изучал запрещенные древние книги: Евангелие, Бхагават Гиту, Сутту Нипату.

Ты писал картины непохвального антиреалистического содержания: то светлый град, осажденный духами ненависти и насилия, то Архистратига Михаила, сражающегося с темным воинством Сатаны, то святой Замок Грааля, то солнца и планеты иных миров, пребывающих за пределами нашего космоса. Ты переводил с немецкого мистические сочинения Майстера Эккхарда, а с французского и английского старинные легенды о деяниях ангелов и демонов. Ты писал стихи и увлекался поэтами сомнительной репутации: дворянскими декадентами Блоком и Белым, мещанкой Ахматовой, заговорщиком Гумилевым, подкулачниками Есениным и Клюевым, белоэмигрантами Черным, Цветаевой, Ходасевичем…

…Вероятно, за все это они и посадили тебя: за неумеренную образованность, за излишнюю широту интересов и пристрастий, за не типичность и свободомыслие, за неуемную тягу к вольному творчеству, за простодушную веру в высочайшее духовное достоинство каждой человеческой личности. За все это они и припаяли тебе «враг народа».

Но я-то, я – сын твой, знающий тебя так, как не знают они, могу ли я согласиться с этой злой и бессмысленной выдумкой – «враг народа»?

Разве ты ел когда-нибудь чужой хлеб? Разве обирал народ? Обманывал? Плел интриги? Писал доносы? Клеветал? Лжесвидетельствовал? Разве ловил ты рыбу в вонючей пене политической демагогии? Сеял ненависть? Натравливал? Играл на низменных инстинктах?

Не было такого, не было, да и быть не могло!

…Отец жил бегом. «Устал, как собака, голоден, как волк, зол, как черт!» – говорил он, возвращаясь со службы. Времени, чтобы заняться моим систематическим воспитанием, ему всегда не доставало: жизнь его переполняли заботы о хлебе земном и о хлебе небесном. Он уходил чуть свет и возвращался, когда я уже спал: засиживался допоздна в архитектурной мастерской, или носился по объектам строительства, или преподавал на вечернем отделении Института инженеров транспорта. Да и дома нельзя было упустить возможность укрепить семейный бюджет и подзаработать случайными заказами. Частенько по выходным дням родители мои корпели над какими-то чертежами и таблицами. Если заказ, был объемист и срочен, созывали помощников. Тогда две комнаты наши наполнялись до отказа: во всяком углу рисовали, чертили, делали разметку, терли китайскую тушь, разводили краски… Я любил эти горячие дни: они доставляли мне приятные встречи со старыми друзьями дома, обогащали новыми знакомствами с молодыми художниками, архитекторами, студентами. Вся компания работала споро и весело: с шутками и легким взаимным подтруниванием. Тон задавал отец: он по ходу дела сочинял насмешливые стихотворные экспромты и, кто умел, отвечал ему тем же. Однако трудились напряженно, прерываясь лишь для совместных «перекусов». Деловая суета этих дней приятно контрастировала со скукой вечеров, когда родители, оставив меня на попечение бабушки, уходили в театр или в гости. Редкие свободные часы отец стремился урвать для чтения или для собственных занятий за мольбертом или письменным столом. Беспокойный дух его одержимый жаждой знаний и самовыражения, устремлялся в неведомые мне выси и легко парил и носился там – самозабвенный, восторженный, неуемный… А я надоедал и канючил, пытаясь вернуть его на землю, овладеть его вниманием, вовлечь в круг своих проблем, интересов, хотений. Тогда отец искал компромисса: чтобы не расстаться с излюбленной сферой своей деятельности, он пытался приобщить к этой сфере и меня, передать мне свои вдохновения, привить вкус к радостям духовного творчества. А я упирался, ибо не имел склонности к предметам возвышенным: мне нравилась шумная бессмысленная возня, которую отец недолюбливал, по причине слабости здоровья и постоянной усталости; я настаивал на чтении приключенческих книг, от которых отец скучал и раздражался. Контакты получались не всегда и, потерпев фиаско, я обижался и шел донимать маму и бабушку, тиранить кошку или строить машину собственной конструкции, которая, по определению моему, «не имеет никакого смысла».

Однако, сила воздействия отца на мою душу не могла быть измерена временем, проведенным вместе. Я был упрям, дерзок и несносен, а он – нетерпелив и вспыльчив. Контакты наши были неустойчивы и порой заканчивались ссорами. Мне нравилось дразнить отца, делать назло, и выведенный из равновесия, он кричал: «не экспериментируй со мной! ты шутишь с огнем!» Но мы любили друг друга по-настоящему, и наши кратковременные встречи давали мне нечто такое, чего я не мог получить ни от кого другого. Его мимолетные замечания, жесты, оценки, суждения, реакции – все это откладывалось в моей памяти, все формировало мою личность.

Впрочем, не всегда отец был занят делами серьезными: живой, общительный, остроумный, предприимчивый, он любил веселье и умел создавать его и поддерживать. Двери души его особенно широко распахивались для всех окружающих в праздники, в дни рождений. Отрешившись от будничных дел и трудов, он становился жизнерадостным фантазером, неистощимым выдумщиком веселых розыгрышей и озорных шуток. Развлечения, им придуманные, бывали ярки и изысканны. Мы ставим шарады и сценки собственного сочинения, мы изображаем, живые картины и даем костюмированные балы с неожиданными эффектами и всевозможными фокусами. Для всего этого спешно изготовляются маски, костюмы, декорации, разнообразный реквизит, придумываются стихи и каламбуры, репетируются роли.

В ажиотаж этой радостной суматохи вовлекаются все, кто есть под рукой: домочадцы, соседи, братья, гости, мои дворовые и школьные друзья и подружки.

Творческие замыслы отца, страстность, которую вкладывал он в их осуществление, были необычайно заразительны: он умел воодушевить и детей, и взрослых, умел обнаружить таланты, ранее никому не ведомые, растормошить ленивых и сонных, ласково и настойчиво поощрить робких и стеснительных. И все тянулись к нему, и все любили его – бесхитростного добряка и идеалиста, охотно делящего с первым встречным всё, что имеет: деньги, вещи, богатый жизненный опыт…

Лёгкий стремительный дух, всегда готовый лететь на помощь обиженному, нуждающемуся, попавшему в беду…

И вот оценка – непререкаемая оценка самого могущественного, самого авторитетного органа государства: преступник, вредитель, враг народа!

…О том, каков мой отец, я должен был бы сказать помполиту Манохину. Но разве ж он услышит, поймёт, поверит? Помполит смотрит на меня брезгливо.

– Bы свободны! – говорит, – детям врагов народа комсомол не может доверять!

Ну, что ж, – думаю, – иного я и не ожидал. Да ведь и не напрашиваюсь. Только какие же выводы из этого последуют? Понимает ли он, этот красавчик, что любить Родину умеют не только комсомольцы? Глядишь, с его подачи оставят на каких-нибудь»подсобках» в этом поганом захолустье!

Вскорости вызвал меня лейтенант из «особого отдела». С ним разговор был довольно неопределённый, но ко мне вроде бы и благожелательный, как бы даже и душевный: то да-сё, да ты, да я, да кто, да как, да почему; по виду простой, добродушный, смешливый парень. Понравился он мне, а может быть и я ему понравился. Страшноватое ведомство за ним стоит, но видать и в том ведомстве бывают сердечные люди. Под конец спрашивает:

– Ну, а настроение у тебя какое?

– Настроение, – говорю, – воинственное: скорее бы на фронт из этой дыры вырваться!

– Ну, валяй, – говорит, – езжай воевать, коли такое настроение у тебя. Только смотри не заплачь, обратно не запросись!

– Ну, уж нет! Обратно проситься не буду!

На том и расстались. Права воевать меня не лишили, но и вниманием своим на будущее не оставили: нет – нет, да и позовут на собеседование – видать Манохин удружил: заподозрил меня в неблагонадёжности и сообщил по всем инстанциям. Но результаты разговоров с особистами всегда оказывались для меня благоприятными.

С Геной, видимо, происходило нечто подобное. Я знал, что он тоже «подмоченный», но мы с ним об этом никогда не говорили…

…Обидно чуть не до слёз быть подозреваемым среди своих, ловить косые недобрые взгляды. Не все, конечно, способны унизить меня своей злобной бдительностью – лишь немногие, но ведь сколько бы ни было их, всё равно обидно…

Тяжкие мысли и воспоминания вкрадываются в душу, но сейчас не время для меланхолических размышлений. Жуя пайки и опустошая котелок, мы то и дело привстаём, чтобы внимательно оглядеть сумрачную даль. С наступлением вечера фронт оживился: звуки войны стали чище и отчётливее, к их многообразию добавились новые, ещё не знакомые нам тональности. Где-то в отдалении вспыхивают и зависают мертвенно-белые звёзды осветительных ракет. Видимость плохая: темновато, да и овраг наш затянулся белесой, постепенно плотнеющей дымкой.

Моё воображение вновь рисует фантастическую картину. …Я – рыцарь древнего замка, преградившего путь полчищам лютых чудовищ. Но теперь они, эти чудовища, прячущиеся в туманной мгле, меня более не страшат, не ввергают в оцепенение: мы готовы к яростной схватке – я, рыцарь и Гена – мой оруженосец. Или нет – догадайся он, что фантазии мои отвели ему роль второстепенную – очень обиделся бы! Нет, нет, не надо обижать Гену. Пусть будем мы равны, или почти равны (с небольшим моим превосходством): Я – старший рыцарь, а он – мой доблестный помощник.

Мы оба горды и потому не унизимся до трусости: пусть только сунутся! У нас есть, чем их угостить: вот он – элегантный красавец-пулемёт, вот они – новенькие винтовки, отточенные штыки, гранаты, патроны. Даёшь бой силам мирового зла!

Ах, если бы только знать, что эти силы зла только там, впереди, за линией фронта, что мы можем бить их в лоб прямой наводкой!…

Но как забудешь, что там, позади, в бескрайних заледенелых пространствах томятся наши каторжные отцы – голодные, холодные, предательски оболганные, всеми ненавидимые, презираемые…

Кто же выступит в их защиту? Кто ответит за то предательство? Кто сразится с тем злом, которое обрекло их ковырять заступами вечную мерзлоту тундры в окружении лютых собак и звероподобных стражников? Где найти управу на это, не чужое, а наше собственное зло? Наше, кровное…

– Ну, что ж мы – так и не постреляли?

– Сейчас не стоит: не видать ни хрена – по своим бы не врезать!

– Эх, проволынились, – вздыхает Гена, – упустили времечко!

– Ничего, братишка, не расстраивайся! Успеем настреляться – у нас вся война впереди!

Конец.

Воспоминания предоставила вдова автора,

Шутикова Лидия Андреевна.