Первая половина воспоминаний дается тяжелее всего

Когда-то после войны, в свободное время, повинуясь нахлынувшей жажде творчества, стал я писать эти воспоминания. Снова и снова переживал тяжелое время окружения, в котором не был виновен, а лишь являлся «стрелочником», отвечавшим за просчеты, тупоумие, самоуверенность в непогрешимости других… Снова и снова был окружен людьми, многие из которых даже борьбу за жизнь во имя победы над врагами ставили мне в вину. Отсидевшись в тылу во время грозных испытаний для страны, они выступали судьями тех, кто шел на смерть во имя Родины. Именно первая половина воспоминаний далась мне тяжелее всего и явилась результатом стремления самому судить себя перед лицом собственной совести. Последующие части писалась легче, о победах всегда пишется легче. Но без первого этапа не было бы второго. Надо сказать честно обо всем. Надо бы привести в порядок мои воспоминания, но уже нет сил….

Апрель 1980 г.

Вступление

Георгий Владимирович Смирных

Беглый взгляд на восходящее солнце – пожалуй, его лучи долго еще не проникнут на эту сторону сарайчика! Небрежно брошена шинель, расправлять ее нету сил, глубже надвинута на голову пилотка, и уже в полусне валюсь на землю и мгновенно засыпаю.

Это какой-то провал во мглу, без приятного чувства вытянутых ног, распрямленной спины, без ощущения легкости. Истощенный организм, крайнее утомление нервной системы, итог пережитого за последние 3 месяца напряжения, все возраставшего и достигшего кульминационной точки за последние 4 дня, сразу «отключают» меня от действительности…

Сон! Властный, глубокий сон! ….

Да… Начало повествования написано явно плохо. Ну и что? Ведь пишет это повествование не писатель, — пишет человек, знакомство которого с писательским ремеслом не просто очень ограничено, оно чисто эмпирическое. Даже грамматику-то вновь явленный писатель изучал в начале 20-х гг., когда в школе основным методом обучения был пресловутый «Дальтон план» — метод, дающий возможность увлекающимся футболом юношам скрывать свою безграмотность за средним уровнем знаний «звена». Одним словом, пишет простой человек, простыми словами простую историю обыкновенной человеческой жизни и оправданием его намерений является лишь то обстоятельство, что жизнь его совпала с самым бурными периодом жизни нашего государства и общества.

Утешением для автора может служить и тот тезис, что если общество является совокупностью индивидуумов, то жизнь, мысли, чувства одного из них могут представлять какой-то интерес и для общества. Нужна же человеку на склоне жизни мечта о том, что его жизнь и труд не пропали напрасно, что кто-то наберется терпения, прочтет и оценит вклад муравья. При этом хотелось бы избежать переоценки своих способностей и прямо поставить перед собой задачу: не роман, не повесть, а простое описание событий, непосредственным участником которых я был и ничего более – всего лишь маленький материал для размышления, или, в лучшем случае, руда для последующей большой переплавки. Единственное достижение этой «словесной руды» – предельная правдивость.

Как это получилось у меня – судить тебе, мой читатель.

Часть I. КАК НАС БИЛИ НЕМЦЫ или «ЧЕЧАКО»[1]

(1942-1943 гг.)

Дорога на фронт

Стоит ли говорить о начале пути на фронт? Стоит ли вспоминать начало разговора у секретаря Свердловского Обкома партии Коссова в присутствии представителя ГлавПУРККА[2], который начал убеждать меня в необходимости направления в Действующую Армии и мой простой ответ: «Я уже подал заявление о добровольном направлении на фронт и сделал это не для проформы»? Пожалуй, стоит, и не для придания самому себе геройского облика (а что скрывать, похвала начальника — «смотрите, какие кадры Вам направляет Урал!» льстила!), а ради обещанной правды. Во имя той же правды стоит упомянуть, что до меня на беседу к тому же Коссову уже вызывали 3 ответственных работников Горкома, но они не только нашли «благовидные» предлоги отклонить это предложение, но и просидели всю войну в глубоком тылу. Также как и я, они подали заявления, но далее тыловых учебных частей к настоящей войне не подошли, но зато по ее окончании отвернулись от своего одно партийца. Он ведь стал «неблагонадежным», был в окружении! Горько вспоминать, как в 1946 г. Первый секретарь Орджоникидзевского Райкома Красноженов, появившийся в нашем городе из западных районов страны в период «генерального драпа» и быстро занявший ответственный пост, отклонил заявление Смирных о снятии партвзыскания за окружение даже не находя нужным выдвинуть хоть какое-то обоснование.

Но вернемся к делу… В конце апреля 1942 г., по окончании Высших курсов усовершенствования политсостава ГлавПУРККА в Белибее (Татарстан), из глубокого тыла прибыл я в распоряжение Политуправления Юго-Западного Фронта (ЮЗФ). Партийный работник по последней должности, я считал бесчестием отсиживаться в тылу в момент смертельной опасности для Родины и поэтому радостно ухватился за первую же возможность попасть на фронт. Не думал я о своей жизни, готов был, не колеблясь отдать ее за дело партии… Полученная на курсах спешная военная подготовка абсолютно не отвечала требованиям современной войны. Реальной военной обстановки мы просто не знали… Прибыл я к месту дислокации штаба ЮЗФ в Воронеж, живший отличной от прочей страны и какой-то особенной жизнью. Близость фронта, еженочные налеты немецких бомбардировщиков, рокот их моторов в тишине, прерываемой взрывами бомб в разных частях города – все это накладывало своеобразный отпечаток на все стороны жизни. Люди торопились жить. Зрелищные учреждения были переполнены, в парках и скверах цвели мимолетные интриги, но жизнь была трудна. Хотя у всех ли? Вот, батальонный комиссар Харитонов, мой однокашник по курсам, получил назначение на пост комиссара АХО[3] штаба и … закружила его легкая жизнь с вином, женщинами, в приятном отдалении от боев и забот. Эту обстановку я тяжело воспринимал и без долгих размышлений с готовностью согласился занять открывшуюся вскоре вакансию лектора Политотдела 28 Армии, хотя по общему уровню подготовки можно и нужно было добиваться более важной работы. Но единственным желанием было – скорее на практическую работу, подальше от этой тыловой мерзости. Мне казалось, что там я буду ближе к боям, ближе к тем, кто с оружием в руках защищает Родину и стреляет из этого оружия по немцам, а не по пустым винным бутылкам.

Ранним утром 5 мая я покинул город. Политотдел 28-й армии тогда дислоцировался на одном из хуторов под ст. Белый Колодец. Фронт был стабилен. Весна связала операции обеих сторон, наши войска и противник копили силы для летней кампании. Но уже из окон поезда, шедшего к фронту, были видна война, была видна «работа» немецких бомбардировщиков. Более крупные станции были просто грудой развалин, в лучшем случае – покосившиеся водонапорные башни, развороченные крыши и везде разбитые окна, кое-где заложенные кирпичем или забитые фанерой. Везде и всюду солдаты. На ст. Большой Колодец выгружались эшелон за эшелоном, кругом – табор и уже здесь бросалась в глаза наша беспечность – костры в ночное время, большие скопления людей и транспорта, отсутствие противовоздушной обороны и крайне слабая дисциплина.

В Политотделе 28 Армии [4]

В Армию я прибыл не один, а с группой политработников, таких же необстрелянных новичков. Мы с трудом узнали, что первый эшелон Штаарма[5] находится в 6-7 км от станции на хуторе, название которого сейчас уже забылось, также как названия тысяч хуторов, через которые приходилось проходить и проезжать в годы войны. Добирались до места пешком, в общем, отделе узнали, что начальник Политотдела находится во втором эшелоне, в другом хуторе, еще километрах в семи от первого. Впервые хорошо пообедав в столовой штаба, опять пешком, отправились туда и к ночи, наконец-то, достигли своей цели.

На другой день, выспавшись в почти мирной обстановке, я представился начальнику отделения пропаганды батальонному комиссару[6] Данилову и, переговорив о работе, о жизни, познакомившись с инструктором отделения ст. политруком Куксиным и вторым лектором ст. политруком Олейниковым, начал работу над подготовкой к первой лекции. Странный был это период. Политический багаж как-то быстро успел уже выветриться… Пожалуй, не совсем точно, — вся теория как-то отошла на задний план. Ведь нервы напряжены, чувства обострены от непрерывной смены обстановки и мысли – а как там? На фронте, на передовой нужно суметь найти себя, приобрести многие качества, которые ранее не были нужны. А тут – привычное, знакомое, но уже и далекое дело. Шесть месяцев на курсах я был довольно далек от теории, не случайно при прибытии один из руководителей курсов откровенно сказал нам: «В вашем практическом опыте партийной работы и в теоретических знаниях мы не сомневаемся, а вот на лыжах надо научиться ходить, а вот военную теорию вы должны знать хорошо». Для главного на курсах предмета – партполитработа в РККА – мне не приходилось много работать, чтобы получить отличную оценку. С военными дисциплинами также особых хлопот не было. Мы жадно изучали по газетам сводки Совинформбюро и корреспонденции с фронта, но в этом и была наша главная беда – мы знали войну только по рассказам корреспондентов. Даже прибывшие с фронта в третью смену товарищи не рассказывали ничего жуткого, а в большинстве случаев просто окунались в прелести тыловой жизни, широко используя возможности Белебейского спиртоводочного завода и доброту белебейских дам.

И вот я почти на фронте — слышен грохот артиллерийской канонады километров за 20-25, в воздухе днем и ночью шарят немецкие разведчики (здесь я впервые увидел и «раму» и «горбача»), а поставлена задача сидеть и готовить лекцию, да еще располагая для подготовки лишь несколькими популярными брошюрами. Задача не простая, тем более что фронтовой аудитории я не знал. Но эту лекцию, тему которой я уже не помню, прочитать так и не пришлось.

12 мая нас вызвали к начальнику Поарма бригадному комиссару Радецкому (здесь я впервые был представлен ему) и на совещании получили задания. Я даже не понимал, что все эти дни наш ЮЗФ завершал подготовку и утром 12 мая перешел в наступление на Харьков. Уже много позднее я узнал, что войскам ЮЗФ была поставлена задача этим ударом парировать намечавшееся наступление немцев на соседнем с нами Южном фронте. Не помню уже конкретного задания, но общая задача была такова – представлять Поарм в одной из дивизий (если не изменяет память, то в 275-й стрелковой), заниматься буквально всем — от контроля и помощи в организации политработы в полках до контроля над эвакуацией раненых. Для меня задача осложнялась еще и тем, что я выезжал в дивизию один и все вопросы от того, как держаться в политотделе дивизии до непосредственной работы предоставлялось решать самому в одиночестве, без чьих-либо советов. Итак, рюкзак, в который положена банка консервов, бритва, пара блокнотов, шинель, шапка (пилоток не было, хотя уже было довольно жарко), на машину и в первый выезд на передовую.

Уже на подъезде к р. Донцу чувствовалось нервное напряжение: над головой висят немецкие самолеты, кругом грохот канонады. Непривычное к этой какофонии ухо новичка совершенно не может разобраться, где и когда бьют наши орудия, где и как разрываются немецкие снаряды. Сейчас, во всеоружии последующего опыта передовой, можно просто сказать – ну и теленок же я был!

На самом берегу Донца машина остановилась, шофер, такой же новичок, нашел повод ускользнуть обратно, мы вышли из машины, как витязи на распутье, пожали друг другу руки и разошлись. Я остался один. А на войне это самое страшное, хотя обо всем по порядку. А сейчас я иду в расположение дивизии. Кругом окопы и воронки. Наши позиции до наступления были на левом, болотистом и лесном берегу. А на противоположном, гористом, были только микроскопические плацдармы. Перебираюсь на другую сторону. Разрушенное село. На пути к нему встречаю знакомого по Воронежу полкового комиссара, вступаем в короткую беседу, он получил назначение и разыскивает свою часть. Беседа скоро прерывается – метрах в 400 рвутся снаряды. Проходящий боец объясняет, что наши прошли с утра уже далеко вперед, но один из хуторов (кажется одна из многочисленных в этих краях Терновок) занят сильным подразделением обойденных немцев. Им подбрасывают самолетами боеприпасы, и они держатся, да еще все время бьют по нашим тылам.

Расстаемся. Я захожу в деревню и у довольно редких бойцов и офицеров пытаюсь узнать, где моя дивизия. Примерно на середине этого бесконечно-растянутого вдоль берега украинского хутора (как будто бы Старый Салтов) круто поворачиваю на запад и начинаю подъем на сопку. Не успел пройти и пары сотен метров, как слышу крик сзади, переходящий в грозный мат на тему «куда прешь!». Возвращаюсь. Молодой офицер-сапер, увидев 2 шпалы в петлицах, смущается и начинает горячо извиняться за грубость – он видел только мою спину и грубо кричал по той причине, что я вкатил прямо на минное поле! По-видимому, серьезно побледнев, охотно прощаю ему сильные выражения, и, в свою очередь, смутившись, бреду дальше по хутору.

Наконец, на пути встречается обычная армейская повозка, ездовой-боец, а в повозке тяжело раненый и, похоже, уже умирающий командир. Как понимаете, чувства все более обостряются, но от бойца узнаю, что он из той самой дивизии, продвигающейся вперед и от него же получаю простой, но гениальный совет – найти чуть выше на горке телефонный кабель на шестах от Штаарма к штадиву и идти по нему. Соображаю, что это более или менее гарантирует меня от попадания на минное поле, которых за период затишья и обороны нагородили в этих местах предостаточно. Молча следую совету. Поражает на всем пути безлюдье и одиночество. За все время ходьбы в быстром темпе я обогнал только одно подразделение, в развернутом строю очень медленно двигающееся строго на запад. Грохот наших орудий раздается уже откуда-то сзади, над головой только «шуршание» пролетающих снарядов… Вот почему-то особо запомнились 3 момента: первый – голова солдата. Представьте себе – глаза после случая с минным полем невольно шарят впереди себя и вдруг упираются в эту голову. Просто голова, уже подсохшая, несомненно, с периода давних, может быть осенних, боев. Голова и более ничего. Какой силой оторвало ее от туловища? Где оно это туловище? Позднее, много смертей приходилось видеть мне, но эта голова на всю жизнь врезалась в память. Второй: в большой лощине остатки хутора и на подходе к развалинам крайнего дома целое отделение наших бойцов в том строю, в котором они шли в атаку. По-видимому, сознательно подпущенные и почти в упор срезанные очередью немецкого пулеметчика. Люди лежат в тех позах, в которых их застала смерть, устремленные вперед. Инстинктивно встает вопрос – где же возмездие? Но дом разворочен снарядами и хочется верить, что убийца, преградивший путь вперед этим людям, погребен под развалинами. Третье: на пригорке, широко разбросив руки и ноги, лежит убитый «фриц». Это не надуманно, это не банально, но он именно такой, каким я и представлял – упитанный, рыжий, без шапки, без сапог, по-видимому, застигнутый здесь утренней артподготовкой.

Провод доводит меня до небольшой рощицы на дне довольно обширного оврага. И здесь на опушке, в первый раз меня окликнули и спросили, кто я, куда и зачем иду. Оказалось, что вышел я прямо к штадиву, который и был расположен здесь в землянках, где еще накануне располагались немцы. Первый, к кому я подхожу, это комиссар дивизии полковой комиссар Давидович, беседующий с разведчиком, принесшим ему снятый с немецкого офицера прекрасный маузер. С трудом преодолеваю в себе желание с места в карьер выпросить у Давидовича его наган, ибо, скажу по совести – личное оружие в то время было мечтой каждого инструктора Поарма. Пистолетов не было и один из инструкторов, владевший немецким автоматом, был в наших глазах счастливцем. Ведь сравнительно безобидный в наш век техники на поле боя пистолет придает уверенность. Об этом я еще буду иметь возможность рассказать не раз.

Веселый, жизнерадостный Давидович сразу очень нравится. Тем тяжелее было потом узнать, что тяжело раненый в челюсть, окруженный немецкими автоматчиками, он из этого маузера пустил себе пулю в лоб (это, правда, по слухам). Смущает только то, что не знаю как держаться. Роль контролирующего начальника смешна, советчика – еще более нелепа. Ну что я могу ему, уже обстрелянному, боевому комиссару, посоветовать, я «чечако»? Понимаю, что не следует мешать этому, по-настоящему руководящему боем человеку своими нелепыми расспросами. А он сплавляет меня к одному из инструкторов подива. Не обижаюсь, боюсь только одного – не показать бы себя трусом. И во время внезапного обстрела рощи (опять с тыла, из той же Терновки), веду себя до крайности глупо – стою, прислонившись к дереву, когда все быстро разбежались по щелям. Пронесло…

Дело клонится к вечеру, и вместе с инструктором политотдела заваливаемся в блиндаж. С любопытством изучаю расположение немецких блиндажей. Лесок в лощинке лиственный – дубки, карайчаки, лозняк. И в нем довольно беспорядочно построены скорее шалаши, чем блиндажи. (А чего им бояться? Наша авиация – дело очень редкое, да и не углядит летчик в этом леске расположение войск). Внутри шалаши отделаны ковриками и половиками, явно харьковского происхождения, в украинских хуторах таких не найти. Хорошо сделанные койки из досок, столики, но на них ничего нет. По-видимому, отступали не торопясь, и все погрузили на машины. Много пустых консервных банок, бутылок из-под вина и прочих «кухонных» остатков. У одного блиндажа, лучшего, установлена на козлах рама от велосипеда. Подробный осмотр приводит к заключению, что в блиндаже было электричество от небольшого мотора, а «двигателем» был фриц, который садился в седло велосипеда и крутил педали. Комфорт! Сначала казалось, что здесь размещался крупный штаб. И лишь позднее смог я понять, что не больше, чем управление какой-то батареи. У немцев в то время даже штабы батальонов дислоцировались в хуторах. Во всех блиндажах печурки. Хотя и наступило лето, но по ночам холодновато, а мерзнуть гансы не любили. Вороха газет и бумаг. В одном конверте нахожу пачку порнографических открыток, ох и любили же их немцы! Письма и газеты отбираю для Поарма, но вслепую – вот тебе и повод сетовать на то, что нас всю юность учили немецкому языку, да так и не выучили. Укладываемся спать.

Бой, гремевший весь день, к ночи стихает и всю ночь, проведенную в полусне (слишком напряжена непривычная нервная система), слышу грохот тракторов, подтягивающих орудия и грузовиков, подвозящих боеприпасы. На утро получаю приглашение пройти на командный пункт одного из полков. Только в последующие выезды на передовую, а вернее значительно позже, когда жизнь на переднем крае стала моей обычной жизнью, я понял, что это была и проверка, и в то же время товарищеская помощь – «обстреляться». Вряд ли высокого мнения были о нашей «храбрости» люди переднего края. В 20-25 км в тыл – это уже совершенно другая жизнь. Жизнь, где есть много опасностей и трудностей, но угроза ей не ежеминутная, а если и опасность, то не непосредственная. Задаю беспокоящий меня вопрос – а с чем же я пойду в полк? И получаю на время «взаймы» карабин. Держусь, по-видимому, неплохо… Во всяком случае, не даю повода к намекам и ироническим взглядам. Сборы, завтрак и уже около полудня мы выходим с КП дивизии к передовым. Как только покидаем рощу, становится жутковато. Во время войны на Украине я не мог отделаться от неприятного чувства, находясь в открытом поле. На пересеченной местности возле Харькова видимость иногда достигала 6-8 км, а я родился, вырос и жил в условиях уральских лесов и эти голые холмы и равнины были мне органически неприятны. Не успели пройти 3-4 км, как я уже получил боевое крещение с воздуха. Обстановка, как оказалось, складывалась так: слабый немецкий заслон на берегах Донца был сломлен артподготовкой и дружным натиском пехоты сравнительно легко. Но у нас не было опыта стремительного развития наступления, а, главное, на этом направлении и на этом этапе войны не было подвижных соединений, главным образом танков, чтобы стремительно развить успех и дезорганизовать противника. Поэтому, несмотря на то, что серьезного сопротивления немцев не было, мы продвигались очень медленно и дали возможность противнику принять контрмеры. А резервы у них нашлись быстро и вот уже 13 мая на наши медленно и густо продвигающиеся части обрушилась немецкая авиация.

Выйдя из рощи, мы стали не только свидетелями, но и участниками странного боя. Представьте себе такую картину: с запада в классическом строю появляются до 80 самолетов, встреченные только ружейно-пулеметным огнем, по существу безвредным для них. Они красиво расчленяются и начинают методично и безнаказанно утюжить наши батареи, пулеметным огнем подавляя и пехоту. От их внимания не ускользают и отдельные машины, и даже отдельные бойцы. На войне маскировка необходима. Наши танки, артиллерия, да и пехота маскируются в логах и немногочисленных «пчельниках», а немцы плотно засыпают их бомбами. Потери, поэтому, очень велики.

Противник бронирован, шквальный огонь винтовок и пулеметов для него не страшен. А огонь силен. Сначала я был возмущен, видя как наши бойцы без всякой команды поднимают дикую стрельбу, скажем, по «мессерам» на совершенно недоступной для винтовочного огня высоте. Но скоро понял, в чем дело: в грохоте боя боязнь смерти – прямой путь к помешательству. Нужно чем-то занять себя. При подходе первой группы самолетов и первых ударах крупнокалиберных пуль поблизости, я падаю животом вниз, инстинктивно прикрыв голову руками. Я хорошо помню этот жуткий страх, даже больше – какой-то животный ужас, стремление червем врыться в землю. Когда первая волна пролетела, стало нестерпимо стыдно за себя. Вспомнилась нелепая в данной обстановке фраза «Римляне умирают стоя!». Но, оглядевшись вокруг, следующую волну самолетов я уже встретил лежа на спине стреляющим из своего карабина. И тут я понял, почему так много наши солдат палят по самолетам – процесс ловли «на мушку на 3 корпуса вперед» сравнительно низко летящих немцев увлек и … отвлек от мыслей о страхе, смерти и прочем. Это великое дело – найти какое-либо дело под огнем противника! Несколько наших попыток двинуться дальше все время останавливались все новыми и новыми волнами бомбардировщиков. Не хватило настойчивости и лично мне двигаться вперед и часа через четыре мы вернулись на КП дивизии. Там и узнали новости – продвижение вперед было незначительным, а батальон танков, приданный дивизии, был буквально засыпан бомбами немцев.

На следующий день ближе ко второй его половине вновь предпринимаем попытку добраться до полка. Авиации значительно меньше и с одной из высоких сопок перед нами открывается поле боя: к посадкам приближаются наши цепи, справа по ней бьет батарея, левее, хорошо укомплектованный батальон, расчлененный повзводно, двумя эшелонами медленно двигается вперед. Внезапно вблизи рвутся мины — наша группа привлекает внимание немецких минометчиков. Разбегаемся, но все же продвигаемся вперед. Поднимаемся на следующий холм и останавливаемся, пораженные открывающимся зрелищем. В туче пыли, грохоча выстрелами и гусеницами, из посадки развернутым строем выходят десятки немецких танков. Шум и грохот ужасающий. Кругом рвутся снаряды. Бросаемся в кем-то вырытую щель. Она глубока, узка и вырыта в очень твердом грунте. Кто постарался? Не знаю, но эта случайность спасает нам жизнь. Изредка поднимая голову, вижу, что танки идут без пехоты. Они проходят сквозь цепи нашей пехоты и быстро двигаются вперед. Не доходя метров 100-150 до нашей щели, они прекращают движение и, став с правильными интервалами, ведут огонь по замеченным целям. Вдруг, как кажется беззвучно, на нашу щель откуда-то сбоку накатывается громада танка. Полуоглушенные и полузасыпанные мы лежим на дне. Ярко помню те отрывочные мысли, которые буквально вспыхивают в голове. Почему-то о смерти и не думалось. Вспышки были другого порядка – щель глубока, авось не раздавит! А вдруг через нижний люк гранатой? Несколько секунд казались часами, но, проутюжив нашу цель, танк проходит немного дальше, а затем разворачивается и возвращается в строй. В каком-то полусне, мы, не сговариваясь, быстро выскочили из щели и побежали назад. Опять обрывки мыслей – убьют, но не возьмут; не убьют!!! Десять-пятнадцать минут напряженного бега и мы в расположении полка второго эшелона, лихорадочно окапывающегося и устанавливающего противотанковую оборону.

Возвращаемся на КП дивизии. Узнали, что на нашем участке противник бросил в контратаку до 150 танков, и верим в это! Полк первого эшелона, застигнутый атакой танков в движении вне окопов, смят и весь, за немногим исключением, остался там. Здесь же на КП дивизии командир этого полка майор Супрун, он просто потрясен и не может говорить. Он сам лишь случайно избежал смерти. Кадровый командир батальона, он развернул его в полк, прибыл на фронт, сегодня утром его вывели в первый эшелон дивизии, первая встреча с немцами и … он потерял весь полк! Трудно представить его состояние и как он не крепится, на глазах временами то проступают слезы, то его начинает бить нервная лихорадка. Комдив просит меня заняться им, успокоить, растолковать, что его вины в случившемся нет. Одновременно он предлагает отойти с майором на 1,5 км в тыл, в лесок. С небольшой группой оставшихся в живых отходим на указанное место. Как только добираемся до него, сказывается страшное нервное напряжение дня. Распускаю уши у шапки и мгновенно засыпаю мертвецким сном. Просыпаюсь уже в середине ночи, чувствую, что происходит что-то необычное, но не могу преодолеть себя и засыпаю вновь. А под утро узнаю интересную новость. Я уже говорил, что немцы во время танковой атаки не имели пехоты[7], пройдя через цепи полка Супруна, они, конечно же, нанесли им некоторый урон, но полк панике не поддался и не побежал, а отрезать его немцы не решились. Ну, наши уцелевшие солдатики отлежались, осмотрелись и начали уходить назад.

Вот рассказ одного из них, уже обросшего бородой «дяденьки» лет 35-37 в запачканной шинели, впервые попавшего в бой: «Когда они тучей пошли на нас – сердце захолонуло, упал я и лежу. Ну, думаю, смерть пришла. Однако прошли они и меня не задели. Стали позади и стоят. Ну, и я все лежу. Думаю, сейчас забирать будут, а никого нет. Лежу как мертвый. Долго время тянулось, но все же смеркается. А фрицы стоят себе, постреливают изредка, да фонариками из танка в танк перемигиваются. А между танками метров 50-60 будет. Вот когда стемнело совсем, перекрестился я и пополз. Ничего. Так и выполз до своих».

Случай необычный, но ведь на войне много необычного. Во всяком случае, за ночь и утро большая часть полка собралась. Нужно было видеть радость Супруна! Он сразу посвежел, стал весел и распорядителен. Кстати, к завтраку появились дошедшие до переднего края первомайские подарки тыла. Распечатали большую посылку откуда-то с юга. А в ней сушеные фрукты, грецкие орехи, есть и русская горькая и несколько бутылок виноградного… Начали строить оборону. Под огнем самолетов и артиллерии. Но самолетов стало как-то меньше, да и артиллерия лишь «постреливала»! Укреплялись на совесть после полученного урока. Пехота окапывается быстро, охотно и грамотно. Вспоминаю разговоры с бойцами. Общий тон – танк не так и страшен, если сразу шума не испугаться, но чем его бить? Пуля его не берет, гранаты только ручные. Почему-то почти совсем не было гранат противотанковых. Один солдат хорошо сказал: «Ты мне живого немца дай. Пусть он с автоматом, а я – с трехлинейкой. Изловчусь. Не пулей, так прикладом приложу (сказано было много сильнее!), дотянусь хоть умирая. Зубами захвачу. А тебя с неба бьют, танками давят, тут кулаками маши, не маши…»… Два дня провел я в полку, помогая восстановить его. Передовые полки за это время отбили контратаки немцев. А еще через несколько дней, дивизию, перешедшую к обороне и понесшую большие потери, сменили, а меня вызвали в Поарм.

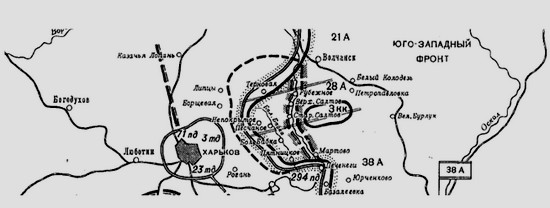

Вот как рисовалась обстановка на послевоенной карте в том районе.

[1] «Чечако» — по Дж. Лондону, человек самой мирной, самой гуманной профессии, который начинает познавать, что такое война не из книг, а на собственной практике.

[2] ГлавПУРККА (сокр.) — Главное Политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии, точнее в 1941 г — Главное управление Политической Пропаганды РККА и РККФ.

[3] АХО (сокр.) – Административно-хозяйственный отдел.

[4] 28-я резервная армия была сформирована в начале 1942 г. на Волге. Она предназначалась для Калининского Фронта и уже направила Опергруппу в Калинин для приема соединений и частей, когда штабу и управлению Армии переподчинили несколько дивизий из резерва Ставки ВГК и перебросили в Старобельск в полосу ЮЗ Фронта. В неудачно сложившейся Харьковской операции 28-я армия была введена в сражение на северном крыле и, нанося вспомогательный удар, на 2-е сутки вышла к железной дороге Белгород-Харьков, но получила приказ вернуться в исходное положение.

В июле, когда танковым тараном противника ЮЗФ был расколот, 28-я армия отходила на правом крыле фронта к Дону, где заняла оборону у ст. Вешенская. После этого штаб и управление армии были переброшены на Дон для формирования 4 ТА (командующий генерал-лейтенант В.Д. Крюченкин). Позднее 4 ТА была вновь переформирована в 65 А и прославилась в боях за Сталинград. (По книге Батова П.И. «В походах и боях», Воениздат, М 1974).

[5] Штаарм – штаб Армии, штадив – штаб дивизии – привычные тогда, но устаревшие ныне сокращения.

[6] Батальонный комиссар – звание политсостава РККА, эквивалентное званию командного состава «майор». По аналогии, «Младший политрук» — лейтенант, «политрук» – старший лейтенант, «старший политрук» – капитан, «старший батальонный комиссар» – подполковник, «полковой комиссар» – полковник, «бригадный комиссар» – звание между полковником и генерал-майором.

[7] Интересно смоделировать, если бы мой батальон образца 1945 года попал под подобную же атаку… к тому времени мы освоили фаустпатроны лучше, чем сами немцы, а главное – приобрели необходимую твердость. Уверен, что дорого далась бы немцам такая атака, но как далеко было до 1945 года!

Продолжение следует.

Материал подготовлен внуком полковником запаса

Игорем Александровичем Сабуровым