Как поступить?

Первые части воспоминаний: Не доходил трагизм войны

Ночью командир батальона 1270-го стрелкового полка нашей дивизии, капитан Панцевич, собрав остатки батальона, подполз к немецким окопам и захватил их. Туда было брошено все, что осталось в других полках дивизии. Так на нашем участке наступления были взяты первая и вторая траншеи. Меня снова послали в батальон.

Командный пункт батальона располагался в большом, крепком, в несколько накатов блиндаже, в бывшей второй немецкой траншее. У входа, за бруствером, лежали трупы немцев. Стены блиндажа — глубоко в землю опущенный сруб — обиты струганными досками. Вдоль трех стенок, от двери впереди; слева и справа, узкие, на одного человека, трехъярусные полки для отдыха, как в вагонах, только сделаны из березовых жердей. На полках матрацы и серые одеяла. Рядом с массивной, хорошо подогнанной дверью, железная печь, обмазанная изнутри огнеупорным материалом. Посредине блиндажа стоял настоящий стол, вокруг него — табуретки и стулья с гнутыми спинками, взятые в какой-то деревне; под столом — ящик немецких плошек, свечей из стеарина в бумажных коробках величиной с гуталиновые, стеарин из коробок не растекался, выгорал весь, что было намного экономнее и удобней, чем обычная свечка. На полу валялись цветные, из хорошей бумаги, журналы с изображением полуголых женщин в различных позах. Неприятно пахло какой-то мазью. Было жарко, людно, светло: горели три плошки.

Артиллерию в батальоне представлял мой однокашник по Сумскому артиллерийскому училищу старший лейтенант Манжуренко, исполняющий обязанности начальника разведки дивизиона. Он по карте поставил мне задачу на поддержку роты, которая готовилась штурмовать ДЗОТ. Я было хотел идти в роту, но командир батальона, сидевший у стола, сказал:

— Сейчас тебе там пока делать нечего. Еще намерзнешься. Поспи. Пойдешь с моим заместителем. Он скоро вернется из рот. Ложись на ту полку. Разбудят.

— А вшей фрицевских не наберусь?

— Нет, я на этого фашиста чуткий. Наверно, травят немцы вшей.

Чуешь, как воняет, — ответил мне пожилой солдат, возившийся у печки. Как потом я узнал, он был ординарцем командира батальона.

У полки мне зачем-то пришлось до пояса снять маскхалат — открылись на шинели погоны, которых я еще стеснялся. Их мне официально, в полуторжественной обстановке, вручил командир батареи. Погоны в нашей армии были введены еще в январе 1943-го года, с нами была проведена определенная работа, и все же для нас, воспитанных на традициях гражданской войны, погоны были, прежде всего, атрибутами царизма и белой армии. Белые — а гражданская война на окраинах нашей Родины, в том числе и на Ставрополье, отличалась особой жестокостью белых — по убеждению нашего поколения опозорили историческую форму славной Русской армии. Ненависть к белым переносилась и на форму.

И теперь мы надевали погоны. Меня окружили, стали рассматривать погоны. Кто говорил о них с легкостью и любопытством, кто с некоторой растерянностью, а пожилой красноармеец, ординарец командира батальона, с грустью выразил неприязнь к этому нововведению:

— В гражданскую воевал с золотопогонниками — теперь дожил до своих. Потом и «ваше благородие» введут. Какие же погоны без благородий!

— Какой из меня благородие, Петрович? — ответил командир батальона.

— По вашему званию и должности – уже высокоблагородие. Только я не о вас, а о ваших детях. Им захочется в благородия, быть господами, зажрутся на хорошей жизни. А вы пока еще свои, хоть и не все. Иной хоть сейчас в благородия — а тут погоны!

— К господам навеки возврата не будет. Мало ли что, какой дряни захочется, — ответил командир батальона.

— Так-то так, но… — ординарец замолчал, видимо, не желая больше говорить об этом.

Через некоторое время погоны стали привычными, а в июле-августе того же 1943 года средний и старший комсостав стали называть офицерами. Разбудил меня ординарец командира батальона. Когда я поднялся, он сказал:

— Вот, товарищ капитан, этот артиллерист.

На табуретке сидел капитан на взгляд лет двадцати пяти. Я сразу вспомнил, что видел его однажды в батальоне. Он был командиром пулеметной роты, фамилия у него Даньшин. В блиндаже стало тише. К утру многих сморило. Спали на полках. Командир дремал за столом, положив голову на руки. Когда мы с Даньшиным заговорили, он поднял голову и сказал:

— Ну, что? Нужно шагать? Скоро светать будет. Долго ты там задержался — и подремать не успел.

— Так получилось, — ответил Даньшин и стал докладывать, что он сделал за ночь.

Я разбудил разведчика Иванова и телефониста Калмыкова, они молча соскочили с полок, сразу же разобрали наше имущество. С ними поднялся пожилой старший лейтенант; как я потом узнал, он был командиром пулеметной роты, которой до наступательных боев командовал Даньшин. Вскоре мы вышли из блиндажа.

Холод после блиндажного тепла чувствовался и через теплую одежду, подстегивал идти быстрее. Траншея была глубокая, ухоженная. В серой мгле ничего не было видно, кроме недалекого кустарника со стороны немцев. Безлунное небо на востоке, сзади нас, уже подрумянивалось, звезды пригасли, не так были ярки, как ночью, когда мы шли в батальон. Вскоре мы пришли в роту.

Очищая от немцев траншею, рота уперлась в ДЗОТ. Между первой траншеей, заканчивавшейся пулеметной площадкой, и ДЗОТом, до которого было метров 150, лежало болото, заметенное снегом до верхушек росшего там кустарника. Почти от пулеметной площадки в сторону второй траншеи ответвлялся ход сообщения. Он петлял через сосново-еловый жердняк с примесью березы. Ближе к болоту и дальше ко второй траншее росли приспевающие в рубку сосны. Ход сообщения был хорошо очищен от снега до блиндажа, который находился метрах в двадцати от пулеметной площадки, дальше он во многих местах был забит притоптанным снегом. Вокруг всего хода сообщения сплошные воронки снарядов калибра 105 и 150 миллиметров. Снег от разрывов стал грязным, плотно усыпанным хвоей, мелкими и крупными сучьями, землей, деревья побиты осколками, некоторые без вершин.

Блиндаж был большой, но низкий — мне пришлось пригибаться, — освещался одной трофейной плошкой, которая стояла на маленьком столике слева от двери, нар не было. Люди отдыхали на полу, на порядочно избитой соломе. Здесь еще сильнее воняло протухшим жиром или какой-то мазью. Всю войну, когда мне приходилось бывать в немецких блиндажах, меня до тошноты душила эта вонь, куда более неприятная, чем запах пота и махорки, свойственный блиндажам наших солдат.

— Вот и артиллерия пришла, — услышал я очень знакомый голос.

Всмотревшись, узнал Кадочникова. Он пробирался ко мне, выискивая, где поставить ногу, чтобы не наступить на спящих.

— Кадочников!

— Командир взвода разведки 1266-го стрелкового полка лейтенант Кадочников, — с улыбкой, полушутя, представился он, приложив руку к шапке, потом, заулыбавшись всем лицом, протянул мне обе руки.

Чтобы поговорить свободнее, не мешать спящим и капитану Даньшину, который начал что-то обсуждать с сержантом, командовавшим остатками роты, мы вышли из блиндажа в ход сообщения. Закурили. На петлицах ладно подогнанной командирской шинели у Кадочникова рубином поблескивали кубики лейтенанта. Позже я обратил внимание, что все его подчиненные были в полушубках, закрытых маскхалатами, а он в шинели и без маскхалата.

Знал я Кадочникова с мая 1942 года. Родом он из Новосибирска, перед войной служил в милиции, в уголовном розыске. На фронт пошел добровольцем. Я тогда, в начале мая 1942 года, был назначен командиром взвода полковых 76-миллиметровых пушек на сборах пушечной артиллерии при нашем артиллерийском полку.

После инструктажа у помощника начальника штаба нам — мне и младшему лейтенанту Милькину, назначенному на эти сборы командиром взвода дивизионных пушек, — встретился капитан Чикунов, помощник командира полка по тылу. Я обратился к нему насчет размещения.

— А, Чернов! Здравствуй, дорогой!.. Дома-то есть, только нужно их взять. Все заняты: свято место не бывает пусто. Занимайте тот дом, что вы занимали с Быковым, и наискосок дом с новыми воротами. Туда сейчас влезли деятели даже не из нашей дивизии и без разрешения. Скажите, чтоб уматывали, куда я им сказал. Сможете сейчас выгнать — молодцы, только не перестреляйтесь, не выгоните – я вам вечером помогу.

В деревне Серп, где должны были проходить наши сборы, у дома, в котором жил капитан Чикунов, стояла полковая пушка с упряжкой, возле нее расчет. Когда я подошел, все поднялись. Я назвал себя, сказал, что буду на сборах командиром взвода полковых пушек. Старший сержант, командир орудия, доложил, что на сборы прибыл первый расчет батареи 76-миллиметровых пушек 1266-го стрелкового полка. Это был Кадочников со своим расчетом. Старший сержант был хорошо сложен, небольшого роста, плотный, лицо мясистое, нос широкий, бесформенный, почти картошкой, небольшие карие глаза все время поблескивали, как бы посмеивались, обмундирование на нем сидело ловко, даже щегольски. Я предложил старшему сержанту пойти со мной занимать предназначенный нам дом.

Как и говорил капитан Чикунов, назначенный нам дом, который прошедшую ночь занимали средние командиры нашего несостоявшегося третьего дивизиона, успели заселить несколько «тыловых деятелей», как с иронией называли работников тыла такого рода. Когда мы вошли, в передней комнате были старшина, старший сержант и хозяйка дома. В старшине я узнал хозяйкиного любовника. Мы больше недели жили в этом доме, и я хорошо узнал хозяйку, молодую, дебелую, бездетную женщину, враждовавшую с мужем, невзрачным и уже немолодым. Любовником этого старшину она имела открыто. На этой почве в доме почти каждый день происходили трагикомические сцены-скандалы.

При этом хозяйка виртуозно, по-мужски, но весело, даже со смехом, громко ругалась, громко и откровенно говорила, о чем не принято говорить, и, как правило, выходила победительницей.

Я заявил старшине, что этот дом по распоряжению начальника гарнизона капитана Чикунова должны занять мы. Старшина, любовник хозяйки, чуть повернул в мою сторону лоснящееся от сытости лицо, не переставая ковырять в зубах спичкой — он только что пообедал — ответил:

— У нас свои капитаны и даже майоры есть. Из дома никуда не пойдем.

Вступилась хозяйка:

— Что делается! Прямо змеи! Не дают людям жить — гонят на улицу!

— Так что уходите, товарищ лейтенант, и местное население на нашей стороне, — стоял на своем старшина.

Наглое поведение и тон старшины меня задели. Я впервые оказался в таком положении — покраснел от возмущения и немного растерялся, соображая, как мне поступить.

Выручил Кадочников:

— Ты вот что, старшина, уходи по-хорошему, а то выкинем, да еще и бока намнем.

— Попробуй. У нас есть оружие, — ответил старшина.

— Есть? Вот и дуй туда, откуда мы только что прибыли, покажи там свою смелость, а тут смотри — без оружия останешься.

Поддержка Кадочникова подняла меня, заставила действовать.

— Во-первых, товарищ старшина, — начал я, — вы, наверное, знаете, когда к вам обращается старший по званию, положено встать. Поэтому встать! И попробуйте не выполнить приказание начальника гарнизона и мое. Вы заняли это помещение без разрешения начальника гарнизона. Товарищ старший сержант, заводите людей.

— Есть! — Кадочников приложил руку к головному убору, четко повернулся и вышел.

Когда я приказал встать — все поднялись, может быть, просто от неожиданности, но уходить из дому не собирались.

— Я сказал: не пойдем, — буркнул старшина, снимая с гвоздя на стене довольно редкий тогда автомат.

— Нет, уйдете! — напирал я. — Вам что, под суд захотелось или на тот свет?

Я стал к стене противоположной двери и расстегнул кобуру нагана.

— Брось, подождем Чикунова, — дергал меня за рукав младший лейтенант Милькин.

Я вошел в раж. Отдернул от Милькина руку и продолжал нажимать на старшину:

— Забирайте вещи и можете на половину хозяйки перебираться, если она на вашей стороне. Придет капитан Чикунов — и этого не будете иметь.

Мой звонкий голос, видимо, был хорошо слышен на улице. Кадочников, руководствуясь моими действиями, подыгрывал мне. Нам были слышны его команды:

— Расчет, ко мне! Зарядить оружие! Авдюгин, к окну — действуй по обстановке. В случае чего — бей из автомата! В случае открытия огня отвечать немедленно.

Сержант при первых же командах Кадочникова стал собираться; у старшины, державшего перед любовницей марку, автомат еще был наизготовку. Хозяйка запричитала:

— Что вы делаете, змеи! Пропадет изба! Семен, брось! – ухватила хозяйка за рукав любовника. — Пойдем на энту половину.

Дверь распахнулась — в избу вошел расчет. Старшина взял вещмешок и молча вышел, за ним хозяйка и сержант. В комнате стал распоряжаться Кадочников. Потом пришел хозяин и стал помогать расчету. Он был рад даже малому посрамлению любовника жены.

Успокоившись после боя за комнату, я спросил Кадочникова:

— Вы что, в самом деле применили бы оружие?

— Что вы, товарищ лейтенант! Психическая атака. Мы даже патроны в ствол не загоняли. Наше дело правое.

К вечеру построили нары, принесли соломы. Всеми этими делами руководил Кадочников. Вечером, когда все три расчета собрались, я назначил Кадочникова помкомвзводом.

А через несколько суток мы были на марше, месили ногами топкую, кое-где со льдом, грязь. «Снайперская» батарея — так нас стали называть в полку — шла в штабной колонне. Меня, ставропольца, удивляло, что почти в средине мая так холодно, идет снег с дождем. Такая в том году была холодная и сырая погода.

Поставили нас в еловом лесу, недалеко от деревни Зеваки Мамоновские, рядом со штабом полка. В первый же день мы построили шалаши из еловых лапок, но они оказались непригодными для укрытия: при дожде вся вода скатывалась внутрь. Дожди тогда шли почти каждый день, ночи стояли очень холодные.

Спал я с расчетом Кадочникова. В этом расчете все было лучше, чем у других, но, главное, расчет был очень дружный. Кадочникова слушали беспрекословно.

Занимались мы ежедневно, даже в воскресенья, но вечера были свободны. С сумерками собирались у костра, пели, рассказывали разные истории из мирного и военного времени, строили планы на послевоенное будущее.

К несчастью, командир нашей батареи, старший лейтенант Дубинин, был безграмотен и ленив. Обычно он часов до девяти спал, потом умывался, завтракал и уезжал в деревню, где завел себе любовницу. Его командование заключалось в том, что, уезжая, он говорил мне с коня:

— Я поехал. Остаешься за меня.

Жизнь берет свое. Деревня была недалеко, и нам тоже хотелось погулять, тем более, что у наводчика орудия Авдюгина в этой деревне была девчонка, которой он, когда батарея здесь останавливалась на сутки во время преследования немцев, понравился.

Он мог понравиться: и собой хорош, и поговорить мог. В этой любви, по рассказам, ничего серьезного не было, просто пошептались в уголку. Когда на другой день батарея уходила, смелая девушка сунула Авдюгину узелок с хлебом и салом и на прощание поцеловала.

Авдюгин и Кадочников вечерами подговаривали меня, чтоб я повел их в деревню. Кадочников обязательно рассказывал про сало и при этом жмурился, чмокал толстыми губами, показывая, какое было вкусное сало, которое они тут же на ходу съели всем расчетом. Делил сало Кадочников, Авдюгину дал кусочек поменьше, утешая, что он бы сам только от поцелуя такой девчонки был сыт.

Однажды Дубинин, уезжая, на ходу крикнул:

— Я поехал. Остаешься за меня! Я возразил:

— Товарищ старший лейтенант, что вы все меня за себя оставляете? Я тоже в деревню хочу сходить.

— А кто тебя не пускает? Оставь за себя Милькина и иди, — ответил Дубинин. Этим разрешением я в тот же вечер воспользовался.

Деревня от наплыва нашего брата шумела, как ярмарка. К вечеру в нее из окрестных лесов тянулись командиры и бойцы группами и в одиночку. Завязывались и продолжались знакомства с девчатами и солдатками, смех, песни, женское повизгивание, ухаживания, а подчас и скорая любовь.

Мы несколько раз ходили в деревню. Перед выходом мы с Кадочниковым менялись ремнями: он отдавал мне свой кожаный ремень с латунной пряжкой со звездой, а я ему свой кирзовый, подшитый байкой — «утепленный». Такие походы были отдыхом, отдушиной в напряженной солдатской жизни. Душой походов был Кадочников. В любовных похождениях он не участвовал, но любил посмотреть, подсмотреть, подслушать, чтобы потом все перерывы между занятиями рассказывать об этом. Самые заурядные события в его рассказах получались смешными. Прежде чем что-то рассказать, он хитро улыбался, толстые губы растягивались, но не становились от этого тоньше, громоздкий пористый нос подергивался. Больше всего во всех вариантах доставалось от него Авдюгину. А однажды, когда я вволю нахохотался, он рассказал и обо мне. Вот его пространный рассказ:

«Иду я позапрошлый раз у ручья, смотрю — сидит на бревнах парочка. Присмотрелся: наш лейтенант и Москвичка, — так в деревне звали одну девицу, приехавшую к родственникам из Москвы. — Ну, думаю, дело будет интересное — наш лейтенант парень смелый. Решил я наблюдать. Залег в кусты оврага. Лежал долго, пузо начало мерзнуть — лейтенант никаких решительных действий, только что-то все рассказывает. А что — не пойму. Только слышу: бу-бу-бу… Рискнул, подполз поближе — э, что б тебе не туды! — он стихи шпарит! Ну, думаю, может, он стихами для отвлечения бдительности, а руки наступают, бьют по цели… Заполз с фланга — никакого спектакля! Руки спокойно лежат на коленях.

В назначенное время идем домой. Я не вытерпел и сказал: «Что ж вы, товарищ лейтенант, вместо дела стихами занимались. Для этой бабы стихи — легкая приправа. Она от вас дела ждала, надеялась и вечер зря потеряла. По виду вы быка задавите…» А он:

— Да ну!.. Да нет!.. Что вы, Кадочников?

Вот пошли вчера. У нашего лейтенанта настроение боевое. Ну, думаю, сегодня не будет осечки. Покажет он этой Москвичке, что такое артиллерия и какие-такие у нас пушки. Идем первым долгом к дому Москвички. Смотрю: во дворе кони под командирскими седлами, и один уж очень знакомый — у меня на коней память. А лейтенант прет, как танк, на крыльцо и к двери.

— Стоп, — говорю, — назад, товарищ лейтенант! А он во весь свой тихий голосок:

— А что такое? Я ему тихонько:

— В избе, наверно, Кулиев. Его конь привязан.

— Чего он там не видел? — удивился лейтенант.

— А что и вы, — говорю я, — тоже бабу давно за ребрышко не держал.

Потянул лейтенанта к завешанному окну, прислушались — там пир горой! Подставил колено, лейтенант смекнул — на колено и в окно, смотрит сверху занавески. Посмотрел, спрыгнул и пошел от избы. Я за ним:

— Вы что, товарищ лейтенант, так-таки и сдадим без боя?

— А что сдавать? Ты прав!

Так и закончились наши вчерашние гулянки. Шел домой, как сто рублей потерял. Не понадеялась Москвичка на нашего лейтенанта. Но мы еще свое возьмем. Правильно я говорю, товарищ лейтенант? В другой раз не растеряемся. Куда она денется?» — под общий хохот закончил Кадочников.

Не скажу, что эта наполовину правдивая история была приятна мне, хотя я хохотал вместе со всеми. Кадочников все же старался держаться в рамках уважения к «своему лейтенанту», зато Авдюгина он заедал рассказами. Многократно пересказывая одно и то же, он каждый раз преподносил историю по-разному. Авдюгин иногда протестовал под общий хохот, говорил, что это не так было, и отходил от рассказчика совсем расстроенный.

— Ну, ладно, Василь. Мы ж знаем, что старший сержант для смеха рассказывает, — утешал своего друга правильный расчета и самый старший по возрасту в расчете Трофим Иванович Чибанок.

Во второй половине июня погода улучшилась, установились относительно теплые дни и ночи. Жить стало легче и веселее. Сборы шли к концу. И вдруг — тревога. Расчеты ушли в свои полки. Начались бои.

С тех пор мы больше не встречались. Время, проведенное вместе, сроднило нас.

Попросился Кадочников в разведку вскоре после сборов. Был разведчиком, командиром отделения и вот — командир взвода. Недавно стал лейтенантом.

Продолжение следует.

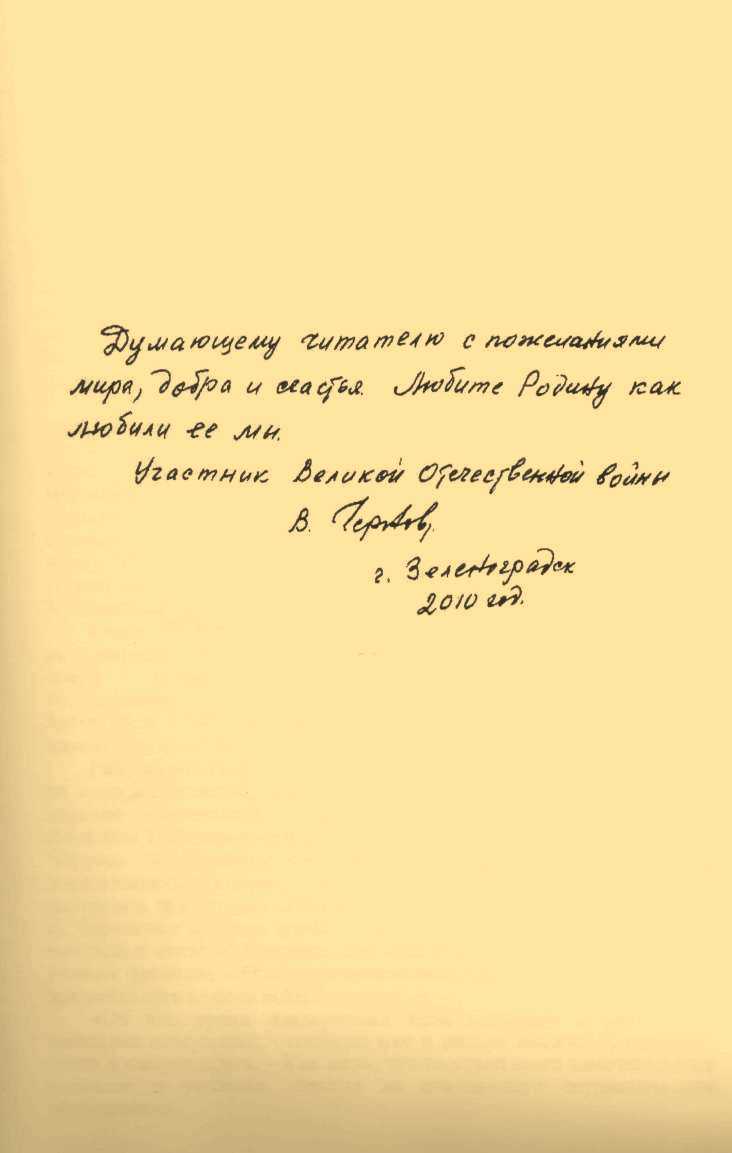

Источник: В. Чернов Долг: Записки офицера Советской Армии: В 3 т. Т.1 — 183 с. (Тираж 300 экз.)