Из России в Советский Союз

Мой папа, Владимир Владимирович Толли, родился в 1889 году в Киеве 19 февраля, в день освобождения крестьян. В семье деда, Владимира Ивановича Толли, было четыре сына: Иван, Сергей, Борис, Владимир, и три дочери: Наталья, Ольга (Люся), Марьяна. Владимир Иванович был юристом.

Отец моей мамы, мой другой дед, Михаил Петрович Шестаков, – был крупным инженером-агрономом (он закончил Тимирязевскую Академию, продолжил обучение в Германии, в Хайдельберге (Heidelberg)).

Дедушка Владимир при всем своем богатстве не был деловым человеком. Его управляющий-жулик совершенно разорил его. Моя бабушка, Ольга Васильевна Глоба, светская дама-патронесса, занималась благотворительностью. Любила устраивать балы. Обе наши семьи дворянского происхождения. Жили в Киеве.

Папа сначала учился в знаменитой Первой Киевской гимназии вместе с будущим известным авиатором Игорем Ивановичем Сикорским. Здесь учились и братья Булгаковы. Отец дружил с Сикорским. Через некоторое время отец захотел поступить в морской корпус в Петербурге. Его родители незадолго до этого разорились и переехали в Петербург. Высшее образование папа получил на юридическом факультете Петербургского университета. Вращался в кругу «золотой молодежи», интересовался политикой.

Наши бабушки и дедушки, как было тогда принято, ездили лечиться на курорты Европы: в Карлсбад (Carlsbad), Висбаден (Wiesbaden). Дети с гувернантками ездили на детский курорт в Германию, в Кройцнах (Kreuznach).

Бабушкин брат, Николай Васильевич Глоба, состоял в звании камергера Её Величества, до 1917 года был директором Строгановского училища. Возглавлял Английский клуб в Москве – средоточие дворянства и аристократии.

Брат папы, Борис Владимирович, был инженером. После учебы в Санкт-Петербурге уехал работать на металлургические заводы в Липецк. Он очень любил свою работу. Когда началась революция, он не собирался покидать страну. Несмотря на то, что рабочие его избили, сломали нос камнем, он всё-таки хотел остаться, но бельгийцы, собственники этих заводов, пригласили его работать к себе в Люксембург. И он уехал из Липецка за границу и стал, в конечном итоге, выборным директором металлургических заводов в городе Роданж. Он жил просто, в казенном особняке. Любил охоту, лошадей и своё дело. Дома его совершенно ничто не прельщало.

Сидят слева направо: Владимир, Иван, Ольга (т.Люся), Марьяна; стоят: Сергей и Борис Толли. Киев, 1915 г.

В молодости мои дяди любили посещать Аскания-Нова, ныне известный заповедник в Херсонской области на Украине, принадлежавший тогда знаменитой семье Фальц-Фейн, которая дружила с семьей Толли. Последний потомок из этого рода Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн живет в Лихтенштейне. Он много делал для России в советское время. Эти Фальц-Фейны были богатейшие люди.

Мой папа, кстати, обожал охоту. Вы знаете, что такое охота «на садки»? Она проходила в Петербурге, участвовали все лучшие светские охотники. Они стреляли в голубей. Это было ужасно. И папа всю жизнь жалел: «Боже, сколько же я погубил голубей!» Этих голубей, загубленных им, он всю жизнь вспоминал до самой старости.

С моей мамой, Верой Михайловной Шестаковой, отец познакомился в Киеве. Они были люди одного круга. Родители повенчались во время революции. После Первой мировой войны папа служил в добровольческой армии у А.И. Деникина, как и все его братья, кроме дяди Бори, потому что он работал на заводе в Липецке. Отец находился не в строевых частях, а в интендантских.

Мама училась. Она окончила гимназию в Киеве, а потом уехала учиться в Москву на исторический факультет. Тогда не было университетов для женщин, а были Высшие Московские женские курсы профессора В.И. Герье. Когда началась Первая мировая война, мама оставила учебу и пошла учиться на сестру милосердия.

Когда папин полк эвакуировался из Новороссийска, мама, ставшая к тому времени сестрой милосердия, была уже замужем за папой, уезжала с ним. Папа заразился тифом, находился без сознания. Тогда очень многие болели тифом, умирали. Папа выжил. Мои родители эвакуировались из Новороссийска в Константинополь. Папа рассказывал в бреду поразительные, страшные вещи, которые выделывали с людьми. Он всегда говорил, что гражданская война – это самый настоящий ужас, когда свой на своего идёт. Как правило, красные были более жестокими, но и белые не уступали. Революция разбросала всю семью Толли, кого куда. Младшая сестра папы, Марьяна, получив образование в Париже, где изучила японский и китайский языки, уехала работать в Японию.

Итак, мои родители попали в Константинополь. Их отослали в лагерь на Принцевы острова. А потом они смогли уехать в Софию, где папа с мамой работали в общественной организации «Союз городов». В Софии жила папина сестра, Ольга Владимировна Толли. Она была широко известна в первой эмиграции, потому что вместе с графиней Шуваловой, Серафимой Демидовой и Александрой Романовой создала русский «Красный крест». Это принесло большую пользу русской эмиграции, которая жила в бедности, перебиваясь случайными заработками. Тетя Люся вышла замуж за военного врача, француза, который впоследствии стал генералом. Там же оказался Всеволод Дмитриевич Шпиллер, тогда молодой военный. Он очень дружил с тётей Люсей, с которой познакомился еще в Киеве во время гражданской войны, где они вместе вызволяли людей из ада ЧК.

Тётя Люся с папой и мамой уехали в Белград, потому что там очутилась часть семьи Толли. Всеволод Дмитриевич Шпиллер провожал ее на вокзале. Раньше на вокзалах, даже здесь, и за границей тоже, надо было предъявлять входной билет. Как-то много лет спустя отец Всеволод показал мне конверт. В конверте фотография и билетик. Показывает фотографию, вижу: это тётя Люся в молодости. После смерти отца Всеволода его сын, Иван Всеволодович, передал мне конверт, на котором было написано: «После моей смерти передать Танечке Толли». Так этот конверт оказался у меня…

Родители побыли в Белграде, но им там очень не понравилось. Они работали на виноградниках, работа была тяжелой. И тогда семья уехала в Париж. В Париже нашлись французы, с которыми наши дружили ещё до революции. Все братья Толли хорошо там устроились, кроме моего папы, который хотел независимости, – он всегда был таким. Решил, что ему надо открыть лавку. Его братья предостерегали: «Что ты делаешь?! Это совершенно не для тебя». И, конечно, у него ничего не получилось, он влез в долги. 3-го мая 1927 года родилась я. А в Болгарии родился мой старший братик, Владимир. У него был порок сердца, незарастание баталова протока. Сейчас делают операции, и люди могут нормально жить, а ему не повезло. Он был совершенно святой мальчик. Я его обожала и до сих пор хорошо помню и люблю. Он скончался в 11 лет от туберкулёза. Умирал под музыку Бетховена, очень любил классическую музыку.

Сергей Владимирович, брат папы и мой любимый крестный работал инженером – химиком, получил хорошее место в Париже, стал парфюмером, делал духи. А другой старший брат, Иван Владимирович, в молодости его называли «Аполлон Бельведерский», большое место занимал в компании Citroen. После папиной неудачи он устроил его в отдел труда на автомобильный завод Citroen. Мы жили очень скромно. Папа имел право на труд, а мама – нет. Но она всё равно работала. Что она делала? Как все русские дамы – то подшивала какие-то шёлковые платочки, то ухаживала за больными и даже сумасшедшими, то сидела с какими-то детьми. У мамы была очень трудная жизнь. В 34 года она заболела болезнью Меньера. Это болезнь, сопровождающаяся приступами головокружения со снижением слуха, тошнотой, рвотой; люди теряют сознание, падают.

Надо сказать, что папа всегда меня называл Гришуня, потому что я была, как мальчишка. Даже когда мне было 50 лет. Только когда он был очень строг, тогда я становилась для него девочкой. Если он мне скажет: «Татьяна…» О-о-о! Тут я понимала, что он рассердился. Он меня никогда не шлёпал.

Я ходила в школу, училась в лицее, в Версале. Мои родители не хотели, чтобы я ездила в парижский лицей. Мы жили в Медоне, пригороде Парижа: представьте, на таком же расстоянии, как метро «Динамо» от центра Москвы. Париж ведь остался до сих пор в своих старых границах, зато очень расширились пригороды. Медон – элитарный, красивый пригород. Усадьбы, прекрасный лес, наверху – огромная терраса и замок мадам де Помпадур. Из замка сейчас сделали обсерваторию. Это чудесное место! Тут мы и жили, рядом с нашим домом некоторое время жила Марина Цветаева.

Дома мы говорили только по-русски. И когда мои друзья приходили, нам не позволяли говорить по-французски. Но, конечно, мы перескакивали на французский. Все дети занимались в русских культурно-спортивных организациях. Я была, например, у «Соколов», мы много занимались гимнастикой. Также были «Витязи», «Разведчики», «Скауты» и др. «Соколы», по-моему, были созданы в начале XX века в Чехословакии.

В Париже каждый год проводился день русской культуры. Каждая организация готовила выступление. Были литературные кружки, устраивались балы. Во Франции в эти организации входили только русские, потому что хотели сохранить русскую культуру. Хотя мы дети между собой говорили больше по-французски, конечно. Старшее поколение, которое выехало из России, им было лет по 10-15, они всё ещё между собой говорили по-русски. А мы уже больше по-французски. Конечно, я не могла поддержать по-русски разговор на серьёзные политические, философские темы. В нашей семье очень любили музыку. Мама особенно любила и хорошо знала искусство, и меня воспитывала в этом направлении.

***

Во время войны во Франции большинство людей жили очень тяжело, голодали, в обращении ходили карточки. Мы имели право на сколько-то хлеба, на четверть литра обезжиренного молока, и то только на меня, а на маму и папу – нет. Ничего: ни мяса, ни сахара – не было. Мы ели какую-то патоку, виноградный сахар, репу – отвратительная штука. Был «чёрный» рынок, где продавали товары по завышенным в 10-20 раз ценам. В Англии, например, не было «чёрного» рынка, вот страна! И Георг VI, отец королевы Елизаветы, и сама Елизавета, и её мать – они не уезжали из Лондона, были со всеми англичанами. Ведь Лондон страшно бомбили немцы. А мы имели право только на одну пару туфель на деревянной подошве. Однако те, кто сотрудничал с немцами, и кто занимался черным рынком, жили роскошно. Эти люди были замечательно одеты и все имели.

Когда началась война, русская эмиграция разделилась на три части. Меньшая часть, в том числе мои родители, настроенные против большевиков, как и все, и считавшие, что Ленин продал Россию немцам, однако, сразу встали на сторону России. У нас дома была карта с флажками. Папа всё время следил за фронтом, знал по именам советских генералов.

Другие были как-то ни то, ни сё. А третьи были за немцев, думая, что они освободят Россию от большевиков. Они считали, что немцы придут и спасут Россию. Во время войны разные пронемецкие газеты выходили на русском языке. Потом почти все, кто были за немцев, увидели, что немцы себя не так держали в России, как надеялись русские.

В Париже были организация и газета, которые назывались «Русский патриот». В Союзе русских патриотов были разные секции: политическая, молодёжная, музыкальная, литературная, театральная. Мои родители и их единомышленники – типичные интеллигенты, идеалисты (и в этом, я считаю, их очарование) входили в эту организацию. Они решили: раз русские защищают свою страну, значит, Россия существует, значит, Советы поняли, что русский народ нельзя сделать отбросом истории.

Когда немцев прогнали и Советы пришли во Францию, то в наш «Русский патриот» сразу откуда-то проникли подозрительные личности, которые переименовали наш «Русский патриот» в «Советский патриот» и встали во главе. Известно, что некоторые русские эмигранты работали на Советы, были причастны к похищению генералов Е.Л. Миллера и А.П. Кутепова. Советских людей мы сразу узнавали. Они отличались даже внешне, эти люди были особого толка. И русский язык у них был какой-то обеднённый.

Война кончилась в мае 1945-го. С уходом немцев люди, которые сотрудничали с ними, скрылись или бежали за границу, в частности, в Аргентину. Через год, 14 июня 1946 года, вышел знаменитый указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым эмигранты, которые хотят вернуться, могут подать заявление на получение советского паспорта. Мои родители были среди тех, кто хотел вернуться в Россию. Группу из бывшего «Русского патриота», среди которых был мой отец, пригласил в советское посольство посол Богомолов. Надо сказать, Богомолов им дал понять, что спешить с возвращением на родину не надо. В частности, папе он говорил: «Вы не торопитесь, пускай Ваша дочь окончит Университет здесь». А я тогда в Сорбонне занималась китайским языком.

Время сразу после войны во Франции было трудным, на заводах начались забастовки. А французы, когда начинались забастовки, всегда обвиняли иностранцев, которые там работали. Папа и мама не хотели брать французское подданство, они оставались апатридами [1] как очень многие, у них был нансеновский паспорт [2]. Был такой знаменитый полярный исследователь и общественный деятель, норвежец, по имени Нансен. Он входил в Лигу наций в Женеве, где внес предложение для эмигрантов в любых странах, утративших своё гражданство, но не желающих принимать новое, установить вид на жительство в стране проживания.

Однажды к нам домой пришли из местной службы внутренней безопасности. Морды такие противные. Арестовали папу как шпиона, потому, что у него был советский вид на жительство. Также 24 человека из группы бывшего «Русского патриота», которые жили в разных городах, были арестованы. Их выслали в Германию, в советскую зону оккупации.

После ареста отца мы с мамой пошли в консульство, где нам сказали: «Ждите, мы ещё ничего не знаем». Арестованных держали в советском лагере три или четыре месяца. В советском консульстве всем семьям арестованных дали анкеты, где спрашивали: «Хотите ли Вы соединиться с высланным? В какой город хотите попасть?». В конце концов, семьи разослали по разным городам совсем не туда, куда просили. Папа из германского лагеря попал в Самару, которая называлась тогда Куйбышев. Через 6 месяцев советское консульство уведомило семьи высланных о том, что мы можем воссоединиться. Мы поехали в Марсель. Огромный пароход, который назывался «Россия», шёл из Нью-Йорка. На нем плыли советские дипломаты, евреи и мы. Мы довольно долго плыли – заходили в Италию, в порт Хайфу. С нами никто не общался, кроме одного приятного интеллигентного господина, который оказался советским послом в Мексике. Он с моей мамой почему-то разговорился. Мама была очаровательная дама. Посол ей сразу сказал: «Знаете, Вера Михайловна, Ваша дочь не попадёт в институт Востоковедения. Её на порог не пустят». Мама страшно удивилась: «Почему?» – «Потому, что Вы приезжие. И вообще ждите, что будет Вам нелегко». Мама сказала, что мы едем не на лёгкую жизнь, а соединиться с мужем, на родину. С нами плыл сын Станиславского, Алексей Константинович с дочкой Ольгой. Его жена, урожденная Толстая, не пожелала ехать в СССР. Алексей Константинович был хорошим знакомым моих родителей, очаровательный человек. Надо сказать, что он был единственным, кого хорошо здесь встретили, стал директором квартиры своего отца в Москве, в Леонтьевском переулке, из которой сделали музей.

Нас же встретили в Одессе с грузовиками и привезли в лагерь в Люстдорф. Комендант лагеря нам заявил: «Тут находятся особо опасные элементы – иностранцы, среди которых французы. Если вы будете с ними разговаривать, попадёте в Сибирь». Нас поместили в ужасные условия. Мы с приятельницей Марьяной говорили между собой по-французски. И бедные французы, когда нас услышали, бросились к нам. Мы попросили, чтоб они с нами не разговаривали. А они: «Скажите нам! Это правда, что Франции больше не существует, что Германия всех завоевала?» Мы сообщили, что Германия проиграла. Они пришли в восторг от этой новости. Потом они нам только улыбались. В этом лагере, прямо на берегу моря, мы прожили три месяца. Очень хотелось купаться, наши мамы отправились к начальнику лагеря с этой просьбой. На следующее утро мы собрались все во дворе и увидели такую картину: перед нами с двух сторон выстроились солдаты с собаками, чтобы под конвоем вести на пляж. Наши матери безумно возмутились! Сказали, что никуда не пойдут, будут жаловаться, думали писать: у них же была западная психология. Получилось, что мы не попали на море.

Один раз, помню, нас возили в Одессу, мы видели, как она сильно разрушена. Нас поразило необычное зрелище: всюду висели огромные красные полотнища и какие-то страшные портреты на них. Мы думали: «Боже, что же это за страх такой!» У солдат, которые нас везли, спросили: «Что это?» Они ответили: «Ну, как же! Сейчас же майские праздники. Это портреты руководителей страны». А мы же ничего не знали! Что значит майские праздники? Больше мы никуда не ездили. В один прекрасный день нам сказали: «Всё, теперь вы едете к вашим мужьям». Нам говорили, что мы поедем в Киев. Оказалось, в Куйбышев. Мы даже не знали, где это. Куйбышев был, конечно, не дыра, довольно большой город серого купечества. Нас посадили в теплушки без нар, просто соломой устланные выгоны. Дали два мешка чёрных сухарей и 100 рублей. А 100 рублей тогда было ничто. Так мы ехали три недели. Почти у всех началась дизентерия, в том числе и у меня. В Куйбышев я приехала совершенно больная, без сознания. Сразу попала в больницу, где пролежала три недели.

Папа нас встречал на вокзале. Мама пришла в ужас, его было не узнать: худой, как скелет. Он рассказал, что когда приехал в Куйбышев, пошел в переселенческий отдел (филиал КГБ) при Горисполкоме, специально созданный для помощи таким гражданам, где его встретили «мордой об стол». Начальник ему заявил: «Ты, белогвардейская сволочь, у меня еще попляшешь!». Папа, не зная советской действительности, решил, что сам будет искать работу. Везде ему отказывали. Он никак не мог понять причину. Прошло немало времени в поисках, и он был уже совершенно обессиленный. Пошёл на Волгу, присел на скамейку в бессознательном состоянии. К нему подошла старушка. Она сначала подумала, что человек умер. Потом пощупала его пульс, привела в чувство так, что он смог говорить, и он ей рассказал, откуда он и кто. Она воскликнула: «Да разве ж можно было так? Я Вас возьму к себе». Старушка была очень бедная! Ела какую-то кашу на воде. Отдала ему свою кровать. Она объяснила, что ему надо записаться к начальнику горисполкома, и только через него можно устроиться и получить работу. Послушав свою спасительницу, папа пошёл к начальнику горисполкома, который помог с устройством на работу. Я знаю от наших знакомых, что в отличие от папы к ним отнеслись в переселенческих отделах в других городах прилично: дали деньги, устроили на работу. Правда, жилья нигде не было, это же послевоенное время, разруха.

Когда я вышла из больницы, узнала, что мама тоже лежит в больнице. Она упала из-за приступа меньеровой болезни. Я захотела навестить маму, пошла в больницу за большой вокзал на Запанский переезд. Помню, у меня было совершенно ясное ощущение того, что все вокруг – это театр с покосившимися избушками на курьих ножках. Я шла, долго искала больницу. Вижу церковь. Это и была больница! Вошла, внутри никаких перегородок, лежит больше 100 человек. Я разыскала маму. Мама обрадовалась, смеётся и мне рассказывает: «Ты знаешь, я, когда пришла в себя, смотрю и думаю: “Батюшки! Где я?” Смотрю, надо мной церковные своды, меня отпевают, что ли?»

Наша семья снимала маленькую комнату на Запанском переезде. У нас с мамой была железная кровать и маленький стол, углубление с окном. Над кроватью всегда текла крыша, и были клопы. Впервые клопов я увидела в лагере, а потом тут. В коридоре стояли два наших сундука. На одном из них лежал матрас, на котором спал папа. А в конце коридора был умывальник. Внизу жила хозяйка. Она всё время была пьяной и ничего не делала.

Я не знала, что уборная может быть на улице. Представьте: зима, я туда иду, а там, простите, сталактит! Возвращаюсь домой и говорю: «Мама, что же мы будем делать? Как мы будем жить?» Я должна сказать, что я никогда не отчаивалась, но тут мне показалось, что это конец света! За водой мне надо было идти очень далеко. Я решила: что же, буду одно ведро носить? Холодно и далеко. Смотрю, все на коромыслах несут, и я взяла. Боже мой, я вся обливалась! Мальчишки прыгали вокруг меня, хохотали: «О, американка, облилась опять!» Почему-то они меня «американкой» называли. Так мы жили в Куйбышеве.

В Запанском была маленькая библиотека. Мама всегда мечтала работать в библиотеке. Сначала её не хотели брать. Во главе находилась партийная заведующая, которая казалась не очень приятной, но оказалась хорошей. Она как-то почувствовала, что мама хороший человек, и взяла. Мама работала в читальном зале. Туда всякие люди приходили, больше молодёжи. Они маме задавали вопросы, она им много рассказывала о литературе, географии. Всегда советовала книги.

Я за два года окончила французское отделение Куйбышевского педагогического института. Меня больше никуда не пускали учиться из-за происхождения, а надо было какую-то советскую бумагу об образовании иметь. Я сдала заочно английский и французский. И меня послали работать в вечернюю школу на другой конец города. У нас была жесткая директорша, которая после уроков всегда устраивала педсоветы. Последний трамвай уходит, а мы заседаем. А идти домой надо было два часа, ночью. Но, благо, надо сказать, что у меня среди учеников были фронтовики. Мужчины всегда спорили, кто будет провожать Татьяну Владимировну. Так что меня часто провожали, но иногда я ехала трамваем сама. А так не очень приятно было идти через вокзал. И мама говорила своей заведующей: «Знаете, я так волнуюсь. Таня каждый вечер поздно одна возвращается». Этот район слыл местом, где одни жулики жили. Это действительно, как в страшном кино. Читатели услышали этот разговор и успокаивали ее: «Вера Михайловна, да вы не бойтесь! Вашу дочку все знают. Её никто не тронет». Местные жулики хорошо относились к маме, потому что она к ним относилась по-человечески, с уважением.

Когда мы приехали с мамой в Куйбышев, мне был 21 год. В Москву я попала через 10 лет. Из Куйбышева я искала возможность уехать в Москву, потому что там жили мамины подруги и отец Всеволод Шпиллер. Когда едешь в Москву и пребываешь больше трёх дней, необходимо прописаться. Я приезжала к подруге мамы Надежде Капитоновне Кроткой. Спала у неё на рабочем столе. Надежда Капитоновна несколько лет своим друзьям, которые были в лагерях по 58-й статье, посылала деньги, отправляла посылки. Какие-то доходили, какие-то нет. Двоих расстреляли, двое вернулись, но совершенно больные. Она была профессором французской истории в Институте иностранных языков им. Мориса Тореза. Жила в буржуазной квартире в Арбатских переулках в 13-метровой комнате старинного дома. В каждой комнате было по большой семье, кроме трёх комнат, где жили двое: муж, жуткий тип, и жена. Он был из охраны Сталина, они уже в 50 лет уходили на пенсию. Жена его была одна из главных по тюрьмам. У них было три самые большие комнаты. Был один телефон на всех. Я же ничего не замечала. А он, тот, из охраны Сталина, стал ко мне приставать. Я была довольно миленькая. Я рассказала это Надежде Капитоновне. Она сказала, что это может очень плохо кончиться, что мне надо пойти и прописаться. Тогда я прописалась на месяц. На следующее утро захожу к своей подруге Нине Бруни, смотрю, какие-то два типа идут за мной. Я в какой-то момент юркнула в дом. Стою. Открывается дверь. Они смотрят. Я выхожу, а они стоят, меня ждут, пока я выйду. Я пришла к Нинке и говорю: «Знаешь, с тех пор, как я прописалась, за мной стали следить». Она сначала не поверила, пока сама не убедилась, когда мы пошли на почту. Там было большое окно, через которое было всё видно: они стояли напротив и ждали.

Очень быстро я услышала про отца Всеволода Шпиллера, поскольку вся интеллигенция ходила в Николо-Кузнецкий храм. Как-то отец Всеволод за чаем спросил сестру Нины Ирину, знает ли она кого-нибудь ещё, кто приехал из Франции. Она говорит: «Да, семья Толли». Он прямо привскочил: «Толли?! А где они? Вера Михайловна и Владимир Владимирович?» – «Ну, да!» – «Боже мой! Ну, что ж я не знал?» – «Но они в Куйбышеве, а дочка их должна приехать». – «Ну, Вы скажите ей, что как только она приедет в Москву, чтобы она пришла к нам». Ну, и я пришла к ним. Отец Всеволод и матушка Людмила Сергеевна меня приняли как родную. Я ходила в церковь. Например, могла ему на Пасху, мне до сих пор стыдно, когда я это вспоминаю, сказать: «Отец Всеволод, можно я с Вами войду в храм, потому что столько народу? Я не могу, меня будут теснить». Он говорил: «Конечно, Танечка, пойдёмте вместе». Потом, когда я уже по-настоящему стала ходить в церковь, я думала: «Господи, да как же я могла так?! Какая нахалка!» А отец Всеволод всё принимал, как должное. Надо сказать, что он на меня ни в чём не давил. Он мне давал читать различные книги, античную литературу: Софокла, Эсхила, Платона. Мы с ним их обсуждали. Называл на Вы, несмотря на то, что я ему годилась в дочери. Раньше не было принято так легко на «ты». Это совершенно не сближает людей. Я уже взрослая женщина была, и он обращался: «Танечка, Вы…» Хотя он ко мне относился в чём-то и как к дочери.

Отец Всеволод сказал как-то моей подруге Ире: «Найдите Танечке какого-нибудь жениха, чтобы сделать фиктивный брак». При советской власти все жили, как при крепостном праве. Каждый, кто оканчивал институт, не хотел уезжать. Если посылали куда-то после института, и у тебя блата нет, обратно приедешь – не пропишут. А Москва вообще была закрытым городом.

В конце концов, через одну нашу знакомую, которая тоже приехала из Франции, нашли подходящий вариант жениться за деньги. Наша семья жила безумно бедно. Но отец Всеволод сказал, что он всё оплатит.

А как мы мою свадьбу сыграли? Сначала повели «жениха» к отцу Всеволоду, чтобы он увидел, что за тип такой. Главное, «жених» был москвич! У него была большая комната в центре Москвы, сейчас уже не помню, как улица называлась. С отцом Всеволодом они договорились, что через 6 месяцев мы должны развестись. Он запросил 20 тысяч рублей, это были огромные деньги. Отец Всеволод поговорил с маминой подругой Верой Павловной, и они решили, что можно все устроить. А я совершенно легкомысленно к этому отнеслась. Мы все поехали в ЗАГС. Отец Всеволод, конечно, в штатском, как всегда, был элегантен, тогда священники вне стен храма облачения не носили. Помню, нам предлагали:

– Шампанского?

– Нет, нет. Спасибо.

– Может, музыку?

– Нет, нет. Нам бы поскорее уйти.

И мы ушли. Я жила у гимназической подруги мамы, Веры Павловны Крашенинниковой, спала на каком-то маленьком диванчике. А она была главным врачом туберкулёзного диспансера на улице Достоевского. Вера Павловна утром мне говорит: «Боже мой! Ты так спокойно спишь? А я думала, что я умру сегодня ночью. Мне Хрущев приснился: вдруг открывается дверь, и он на белом коне в нашу комнату врывается. И говорит: “Где тут Крашенинникова, которая нелегально выдала замуж?” А ты, смотрю, спишь спокойно». Бедная Вера Павловна чуть не умерла от страха. Действительно, через 6 месяцев мы развелись.

После свадьбы меня взяли работать в ТАСС через сына одного папиного друга, который приехал в Россию перед самой Великой Отечественной войной. В ТАССе нужны были переводчики. Это же было официальное информационное агентство советского правительства. Экзамены я прошла, конечно. Каждый год надо было заново подавать сведения о себе: о прописке, за кем замужем и т.д. Несмотря на развод, каждый год нужно было подтверждать. А я как-то забыла все данные фиктивного мужа. Меня должны вызывать, а я забыла, где я прописана, как называется улица, как его фамилия, где он родился, где он работает – ничего не помню. Я в ужасе звоню Вере Павловне: «Вера Павловна!..» – «Ну, Танюшенька, я же знала, что так будет. У меня всё записано». Советское время было ужасное!

Оформление выезда из Советского Союза во Францию было чрезвычайно сложным, нужно было пройти многие инстанции, претерпевая унижения. Мне трижды отказывали. Наконец, в 1968-м году впервые я смогла выехать. Тогда же у меня появилась однокомнатная кооперативная квартира в Москве. Когда первый кооперативный дом ТАССа строился, я записалась на очередь. Появилась возможность, так как я стала хорошо зарабатывать. Сначала отдала долг за фиктивный брак отцу Всеволоду. Он ни за что не хотел брать, но я настояла.

Родителей я перевезла из Самары в Подмосковье, в Перловку. Родителей я на такси возила в консерваторию. Мама была очень больная, очень плохо ходила, но всё равно ездила всюду.

В Москве мы встретились с Мишей Рыгаловым, моим другом по Парижу, который тоже оказался в Советском Союзе. Отец Всеволод очень хотел нас соединить, он чувствовал, что нам будет хорошо вместе. Мы поженились и вместе счастливо прожили 25 лет.

[1] Апатриды — лица, не имеющие какого-либо гражданства или подданства и не обладающее доказательствами, которые могли бы установить принадлежность его к какому-либо гражданству или подданству.

[2] Нансеновский паспорт — международный документ, который удостоверял личность держателя, и впервые начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства.

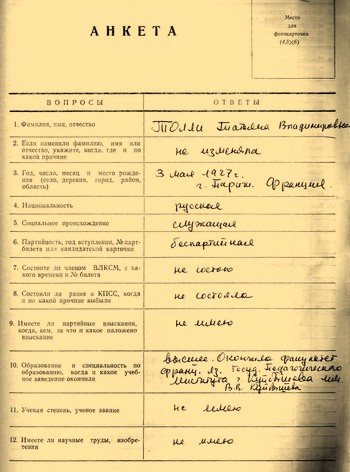

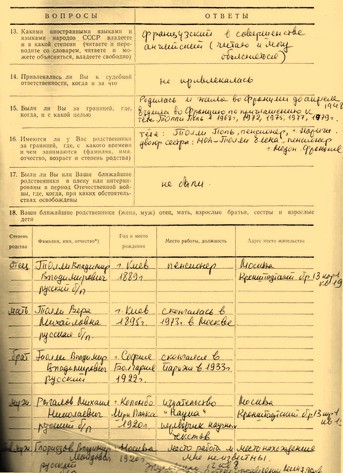

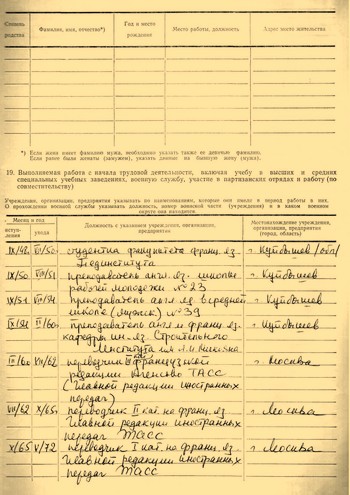

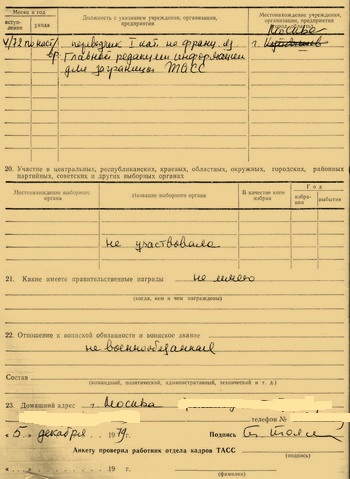

Анкета из выездного дела Т.В. Толли

Фотографии и документы любезно предоставлены из семейного архива

Татьяны Владимировны Толли.

Записала Алёшина Татьяна

www.world-war.ru