Из фашистского гетто в Минске

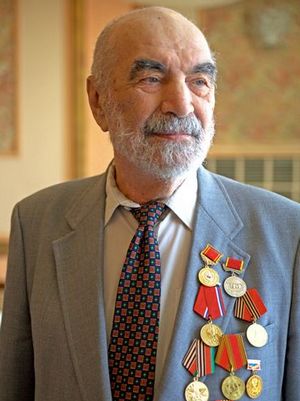

Борис Владимирович Сребник с июля 1941 по октябрь 1943 г. — несовершеннолетний узник фашистского гетто в Минске. Бежал девятилетним мальчишкой и до конца войны был в 5-м отряде 2-й Минской партизанской бригады. В 1975-2000 гг. работал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры народно-хозяйственного планирования и отраслей народного хозяйства МФИ, с 2000 г. — профессор кафедры ценных бумаг и финансового инжиниринга Финансового университета. Ветеран труда, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

До Великой Отечественной войны жил я с родителями в Минске на окраине города в доме деда. Семья у деда была большая: я помню пятерых его дочерей и сына, которые тоже имели детей. Моей маме, его младшей дочери, исполнилось в 1941 году 29 лет… Все они погибли.

Мое детство оборвалось в тот воскресный безоблачный день 22 июня 1941 года, когда началась война.

Мы стояли на крыльце нашего дома и наблюдали страшное зрелище: на город падали бомбы. Днем вместе с соседями слушали по радио («черной тарелке») выступление Молотова.

Все последующие события, о которых я буду сейчас писать, отложились в моей памяти с фотографической точностью, вплоть до состояния погоды, цвета зелени деревьев…

Сколько мне тогда было лет? Не знаю. Возраст себе документально я установил только в 1949 году, пойдя в ЗАГС, как тогда говорили, «на наружный вид». Документов о рождении, родственников, а также людей, которые знали бы, когда я родился, в живых после войны не осталось. В выданном мне свидетельстве о рождении записали, что я родился во второй половине 1934 года (критерием явилось то, что в школу до войны я еще не ходил).

Когда время пришло получать паспорт, я написал в анкете первое попавшееся на ум число — 29 декабря. Оно впоследствии и вошло во все мои документы. Таким образом, получилось, что к началу Великой Отечественной войны мне было около семи лет.

Но это было потом. А началось все так. Отец мой работал на радиостанции в районе деревни Цна под Минском, невдалеке от того места, где мы жили. В первые дни войны он забирал меня и маму с собой на работу, и мы сидели во время авиационных бомбежек в выкопанных там траншеях.

Однажды всех сотрудников радиостанции с семьями погрузили на грузовики и повезли по шоссе в сторону Москвы. Насколько я понимаю, чтобы попытаться прорваться на восток. Но путь туда уже был отрезан немецким десантом.

Членов семей высадили с машин, а отец и его коллеги по службе уехали. Это было где-то в районе деревни Колодищи под Минском. Одну ночь мы переночевали в лесу.

На следующий день я с мамой и еще несколькими людьми стали пешком пробираться к Минску, куда уже подходили гитлеровцы. Больше отца я не видел. Что с ним стало, не знаю. Не осталось даже фотографии. После войны я писал в архивы, чтобы получить какую-либо весточку о нем, но ответ был один и тот же: «В списках убитых и раненых не числится». Правда, я не исключаю того, что мог не знать и не знаю до сего времени правильного (по документам) имени и отчества отца. Дома его называли кто Володя, кто Вэлвл. Отсюда я стал Борис Владимирович.

Я с мамой вернулся в город. Там уже были фашисты, и потянулись смутные, тревожные дни ожидания. Что будет дальше с нами и другими еврейскими семьями?..

И вот вскоре (как потом уже после войны было установлено из документов архива, — во второй половине июля 1941 года) в самых людных местах было вывешено распоряжение немецкого коменданта города о том, что в Минске выделяется особый район, в котором должны проживать исключительно евреи. В течение указанного весьма короткого срока они обязаны переселиться в еврейский район… (Сейчас у меня есть копия этого приказа, полученная из минского архива.)

Согласно приказу коменданта переселенные в гетто должны были носить на груди и спине желтую нашивку. Ее стали называть по-белорусски «латой». Невыполнение приказа немецкого коменданта сулило арест и расстрел.

Что было делать? Мама со мной, своими сестрами, их детьми, нашим дедом и бабушкой — мамой моего отца, сложив на нанятую телегу нехитрый, разрешенный взять с собой в гетто домашний скарб (постельные принадлежности, одежду, некоторый хозяйственный инвентарь), отправились в предписанное немецкой комендатурой место. Это было вошедшее в историю Второй мировой войны минское гетто, куда собрали всех жителей города еврейской национальности, а потом и согнанных из ближайших местечек и еще привезенных из Германии. Свыше ста тысяч человек находилось на небольшой, огороженной колючей проволокой, части города вблизи еврейского кладбища.

Поместились мы и наши близкие, а также соседи в крошечной комнатке деревянного дома по улице Сухой, рядом с кладбищенскими воротами. И начались для нас долгие голодные дни, месяцы и годы не жизни, а существования в ожидании смерти. Выходить нам из гетто запрещалось и никакой еды, насколько я помню, не выдавали (по крайней мере, с тех пор как я остался там один, а это случилось уже в ноябре 1941 года…).

6 ноября 1941 года, в канун Октябрьской годовщины, прошел по гетто слух, что будет погром. Моя мама со своими сестрами решила, что если погром начнется, то в первую очередь он придется на дома вблизи кладбища. Поэтому мы перебрались на ночлег к знакомым на соседнюю улицу — Хлебную. Но есть в народе выражение «еврейское счастье»: туда, к кладбищу, где жили мы, погромщики не пошли, а пошли в другую часть гетто, в том числе и на улицу Хлебную, где мы спрятались от погрома.

На всю жизнь запомнил полутьму слегка морозного, немного заснеженного утра 7 ноября 1941 года. Резкий стук в дверь дома на Хлебной улице. Затем вломились немцы с включенными электрическими фонариками на пуговицах шинелей, и потребовали выйти из дома на улицу. Нас, подталкивая прикладами, загнали во двор хлебозавода, где уже было много народа. Потом собравшихся выстраивали в колонну по несколько человек и загоняли в кузова подходивших машин.

В колонне узников, стоящих в ожидании посадки в машины, прошел слух о том, что увозят всех на расстрел. Впоследствии действительно никто из увезенных тогда более не возвратился в гетто (они погибли в этих машинах-душегубках).

На протяжении всего того страшного дня мама вместе со мной не однажды оказывалась у самого кузова машины. Но каждый раз, когда наша очередь подходила к машине, она тащила меня от нее в хвост колонны. Ее били прикладами, но она всякий раз бесстрашно и отчаянно оттаскивала меня подальше от машин. Помню, что я плакал и просился влезть в машину. Очень хотелось прокатиться!!!

С наступлением сумерек погромщики перестали загонять людей в машины. Оставшихся в колонне людей загнали обратно во двор хлебозавода, а когда совсем стемнело — отпустили со двора. Мы возвратились в свою комнату в доме у кладбища на Сухой улице.

Осенью 1941 года в гетто привезли много тысяч немецких евреев. Мы их называли почему-то гамбургскими. Им отвели участок внутри нашего гетто, выгородив его проволокой. Я однажды взял дома несколько картофелин и передал им через проволочный забор, они мне дали маленькую карамельку, назвав ее «бон-бон». Вскоре их не стало. Всех расстреляли.

Во второй половине ноября в гетто была первая облава: вылавливали и забирали мужчин и подростков мужского пола. В то утро они забрали и моего двоюродного брата Яшу (ему было тогда около 14-15 лет). Все они после этого бесследно исчезли.

После облавы моя мама решила пробраться под колючей проволочной оградой в так называемый «русский район» к нашим соседям по улице с просьбой забрать меня из гетто куда-нибудь к их родственникам и тем самым спасти мне жизнь.

…В гетто мама больше не вернулась. Я ее никогда уже не видел. Где и как она погибла, я так и не знаю. Уже после войны соседи по нашей улице рассказали мне, что она к ним приходила, и ее выдал полицейский. Кроме зрительного ее образа, который остался у меня в памяти, у меня ничего не осталось, нет даже фотографии. (В восьмидесятых годах в Москве я встретил женщину преклонных лет, маму народного артиста России режиссера Леонида Хейфеца, которая рассказала мне о том, что в детстве она жила в Минске по соседству с нами и была подругой моей мамы. Спасибо ей за память).

Вскоре последовал приказ немецкого коменданта о том, что жители гетто все теплые вещи должны сдать немецким властям. Тогда мой дед (мамин отец), вынул в углу комнаты из пола две доски и вырыл небольшую яму, в которой мы спрятали еще оставшиеся носильные вещи. Сверху этот подпол завалили разным тряпьем и задвинули единственной кроватью, которая была в нашей комнате (в ней вместе с нами жило более полутора десятка людей, и практически все спали на полу).

В конце 1941 года один из мальчиков, который жил в нашем доме, предложил мне ходить с ним на так называемый «русский» район просить милостыню. Он был на несколько лет старше меня и уже приобрел в этом деле определенный опыт. Его настоящего имени я не знал, но мы его звали Майка (Майк). С тех пор каждое утро в течение двух лет мы вылезали под проволочной оградой в районе Коллекторной улицы. Милостыню обычно просили за бетонным железнодорожным мостом на улицах Каменная и Чкалова.

На многое рассчитывать не приходилось. У жителей у самих ничего не было. А иные опасались подавать, ибо укрывательство еврея грозило смертной казнью…

Обшаривали мы и помойки. На всю жизнь запомнил огромную удачу: нашлась однажды зимой в помойке вместе с картофельными очистками, которые мы варили в жестяной банке и ели, одна целая мороженая картофелина. До сих пор помню ее вид и вкус. Он ассоциировался тогда с довоенным пирожным «картошка».

Когда, ходя «по домам», не удавалось ничего добыть, мы шли на Суражский рынок в расчете на то, что удастся что-либо украсть. Что греха таить? Порой это случалось, а когда ловили на воровстве, бывало, били так, что помню это до сих пор. Вечером мы возвращались обычно вместе с жителями гетто, которых немцы увозили на работу, на свалку. Там они грузили в вагоны металлический лом. В гетто наряду с широкомасштабными погромами периодически проходили локальные погромы и облавы.

Обычно после таких, особенно ночных, акций утром на кладбище привозили на телеге трупы и сбрасывали в заранее отрытые большие ямы. Трупы, порою обгорелые, сбрасывали туда, немного присыпав их землей. Не закапывали, пока яма не наполнится до краев. Помню, как однажды в яму вместе с трупами убитых взрослых людей сбрасывали тела совсем маленьких детей, хватая их за ноги. В гетто находился небольшой детский дом с малышами, но вскоре их не стало: всех уничтожили. Иногда к заранее выкопанным большим ямам приводили людей и расстреливали на месте.

Один из наиболее страшных погромов был в первых числах марта 1942 года. Он начался днем. Вещей у нас, которые мы прятали в яме, уже не оставалось, и мой дед спрятал в этом подполье всех, кто находился в этот момент в доме: меня, мамину старшую сестру и соседку, жившую в нашей комнате. Там мы лежали, плотно прижавшись друг к другу, на сырой земле. Сверху дед заложил половицы, набросал тряпья и задвинул кровать, а сам спрятался в шкаф… Погромщики с грохотом ввалились в комнату. Обшарив ее и никого не найдя, собрались уходить. Но в это время дед, у которого была астма, стал кашлять. Погромщики вытащили его во двор, и мы услышали два сухих щелчка. Так закончилась жизнь моего деда. Ее ценой были спасены наши жизни.

Было очень тяжело. К тому же мучил голод. Летом рвали лебеду и варили ее. Пока лебеда молодая, она вполне съедобна. Но когда трава старела, огрубевшие стебли становились уже несъедобными. Однако их все равно ели… До сих пор помню вкус старой лебеды. Зимой становилось еще труднее. Зимы, как назло, оказались очень холодными. От голода люди сначала худели, а потом опухали. Бывало, идешь зимой по улице, а впе-реди идущий человек вдруг падает замертво, как бревно.

…Человек в жизни ко всему привыкает, даже к тому, что каждый день видит смерть, и как-то перестает думать о том, что это может быть и с ним не сегодня, так завтра.

Особенно тяжело было, когда поя-вились вши. Такого количества вшей, которые завелись в моей зимней шапке и в старом дедовом полушубке, в котором я спал на полу, сейчас, пожалуй, не смогли бы собрать и по всей стране. Пришлось полушубок сжечь, а цигейку на зимней шапке моя двоюродная сестра Хана (ей было лет десять, когда она погибла в гетто), обожгла на буржуйке и пришила лоскут от старой наволочки к образовавшейся на шапке жесткой коже.

Летом 1942 года в один из походов на «русский» район, преодолевая заграждения, я ухватился рукой за провод, который был под электрическим напряжением. Мою руку свело, и я инстинктивно попытался второй рукой оторвать провод, но притянуло и вторую руку и я, теряя сознание, упал на провод. Очнувшись, я увидел возле себя полицейского. В руках у него были «кусачки», которыми он перерезал провод. Меня обуял страх, и я дал деру. Даже не представляю, откуда взялись силы. Полицейский за мной не гнался. Ведь среди них тоже, наверно, бывали нормальные люди. Когда я вернулся в гетто, на моих руках и теле были электрические ожоги. Мне посоветовали опустить руки в свежевыкопанную в земле ямку, чтобы «оттянуть» ток. В раны попала инфекция, и образовались долго не заживающие нарывы. Последствия тех ожогов видны до сих пор.

21 октября 1943 года дождливым осенним утром я впервые должен был идти в «русский» район один. Майк сказал, что у него совсем порвались ботинки и он не пойдет со мной. Вечером я узнал, что в гетто снова был погром и все, кто там находился, были расстреляны… Погиб и Майк.

Блуждая по городу, я встретил мальчика с его сестрой. Мы с ним виделись в гетто, но близко не были знакомы. Я лишь помнил, что зовут его Ёська. Он сказал, что знает дорогу к партизанам, и предложил идти вместе с ними. Я сразу же согласился.

Трое суток мы провели на товарной станции. За это время собралось нас, уцелевших из гетто, девять мальчиков и одна девочка. Вдесятером мы ночами прятались в пустом большом металлическом баке, днем — пытались узнать что-либо о судьбе гетто. Убедившись, что гетто уничтожено, мы ранним туманным утром отправились в путь. Шли по два человека на расстоянии видимости от идущей впереди пары. Первыми шли Ёська с сестрой, а в последней паре я и еще один мальчик, как самые младшие.

До партизан добирались трое суток. Как оказалось, за это время мы, петляя, прошли по бездорожью порядка 90 километров. Путь этот был тернист. Мы старались обходить населенные пункты, но на исходе второго дня нас неожиданно остановили полицейские. Они поставили всех нас лицом к кустарнику и начали щелкать затворами оружия. Никто из ребят не просил пощады. Никто не плакал. До сего времени у меня на душе сохранилась страшная горечь: зачем было столько времени мучиться, чтобы так, по-дурацки, погибнуть. Ведь казалось, что вот-вот будет спасенье…

И вдруг один полицейский говорит: «Ребята, мы пошутили, мы — передовой партизанский заслон». Форма полицейская на них была для конспирации, так как они находились на стыке немецкой и партизанской зон.

Через сутки мы попали в расположение 5-го партизанского отряда 2-й Минской партизанской бригады. Вначале нас всех поместили в один дом, и к нам приставили молодую женщину в качестве руководителя. Потом нас стали «раздавать» на постой по домам в деревню Поречье Пуховичского района Минской области и в близлежащие поселения в зоне дислокации отряда. В тех местах немцев не было до начала лета 1944 года.

Перед наступлением Красной Армии на Белоруссию немцы решили очистить свои тылы от партизан. Когда они начали эту операцию, партизаны ушли из сел в леса и на болота. И мы, дети, бывшие в зоне отряда, кто как мог по несколько человек тоже пошли по лесам прятаться от немцев.

Однажды вечером, когда мы перебегали дорогу, нас обнаружили фашисты и открыли ураганный автоматный и пулеметный огонь. Он был настолько плотный, что пули срезали ветви молодых березок. Я лежал, прижавшись к земле, и, помню, ощупывал себя, чтобы убедиться, живой еще или уже мертвый…

Немецкая блокада длилась около десяти дней. Вернувшись после нее в деревню Поречье, мы узнали, что из всех нас не вернулся только один человек. Это был Ёська. Тот самый Ёська, который привел нас в партизанский отряд и которому мы были обязаны нашим спасением от смерти. Считалось, что он погиб. Я всегда помнил о нем… И когда приходилось рассказывать о тех годах, о том, как удалось остаться в живых, всегда сожалел, что погибли Майк и Ёська. Я обязан им жизнью. Они могли бы быть самыми близкими мне людьми.

И вот 21 октября 1993 года. В 50-ю годовщину уничтожения минского гетто нас, оставшихся в живых бывших узников гетто, белорусское правительство собрало в Минске. Когда мы подошли к обелиску на фруктовой улице — одном из мест, где были расстреляны и покоятся тысячи узников гетто, ко мне приблизился Феликс Липский, в то время — председатель Белорусской ассоциации несовершеннолетних узников гетто. Он сообщил, что среди собравшихся есть и те, кто был в 5-м партизанском отряде в Поречье. Окинув взглядом стоящих, он указал мне на невысокого роста женщину. Я подошел к ней и спросил, верно ли то, что она была в Поречье.

Она это подтвердила и задала вопрос мне: «Кого вы помните из тех, кто был там?» Я ей сказал, что нас пришло туда десять человек. Привел нас Ёська и с ним была маленькая девочка, его сестра. И тут она мне говорит, что эта маленькая девочка она и есть. Я попытался выразить ей мое искреннее соболезнование о том, что ее брат нас спас, а сам погиб. Она остановила меня и, показывая рукой в сторону стоявших людей, сказала: «Как погиб? Вот он стоит!».

Оказывается, он попал тогда в плен и после долгих перипетий после войны оказался в Риге.

Более радостной, со слезами на глазах встречи у меня не было за последние десятки лет. Доброго тебе здоровья, дорогой Иосиф. Если есть бог, то он должен отблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня и не только для меня. Спасибо тебе за то, что ты есть.

После освобождения Минска от немцев я попал в детский дом, и началась мирная жизнь.

После войны все пережитое не исчезает из памяти ни на один день. Надо делать все, чтобы память о погибших в годы Великой Отечественной войны жила и чтобы никогда ни одному поколению не пришлось пережить то, что довелось пережить нам.

Источник: http://ruka-pomoschi-fond.ru