Иная реальность

Брат Юрий находился с нами в эвакуации недолго, работал на машинотракторной станции. Потом вернулся в Москву, потому что его энергетический институт, куда он поступил перед войной, прислал ему вызов, чтобы продолжить учебу.

Я его обожала, особенно в отроческом возрасте. Он отвечал мне на все вопросы, которые я не смела задать родителям, а ему могла. Он был очень умный, самостоятельно постигнувший всю нашу действительность. Помню, мы выписывали «Правду», «Известия», и там были огромные развороты на 2 страницы такого содержания, например: «менделисты-морганисты» или «безродные космополиты», «убийцы в белых халатах». Я чувствовала страх, исходящий от этих страниц, но не понимала, что это и, конечно, у брата спрашивала. Он объяснял мне всё. Так что многое я понимала к своим 17-ти годам. Это были целые кампании, направленные против определенных групп интеллигенции, ученых, врачей с целью их дискредитации. Уничтожались отрасли науки, так, например, генетика (Морган, Мендель) объявлялась лженаукой, а ее последователи подвергались жесточайшему разгрому. «Безродные космополиты» — театральные и литературные критики, которые писали о западных писателях и драматургах. Компания «убийцы в белых халатах» — была направлена против лучших врачей, многие из которых работали в Кремлевской больнице. Это были, в основном, евреи и обвинялись они в том, что назначали высшим лицам правительства неверное лечение с целью их убить. «Виновные» были арестованы, но после смерти Сталина освобождены и реабилитированы.

А мои родители как раз были врачами. И соседи по коммуналке, которых мои родители всегда бесплатно лечили, стали говорить: «Наши соседи же врачи-евреи, а у нас общая кухня. Как бы чего не подсыпали…»

Когда брат был студентом, то родители обязывали его давать со своей стипендии мне карманные деньги. Он мне давал с каждой стипендии какую-то маленькую сумму, но для меня это было существенно. У него была девушка, за которой он пять лет ухаживал. Если они ходили в театр, то родители настаивали, чтобы они брали с собой меня. И они брали меня, вот что поразительно! Они меня приучили к театру. Можете себе представить такое сейчас?

Моя мать не была верующей. Про таких, как она, говорят: закон написан в сердце. Дома ни отец, ни мать никогда о Боге не говорили. Если бы я спросила о Боге, мне сказали бы, что Его нет. 16 октября 1941 года отец находился в Москве. Немцы стояли у границ и все ждали, что они войдут в Москву. Отец уничтожил все наши документы, фотографии. И только спустя много лет после его смерти я нашла в одном тайничке в шкафу то, что он не уничтожил, но за что его немедленно бы расстреляли: это был маленький свиток Торы и коробочка с молитвами, которые евреи, когда молятся, повязывают на лоб. Он это сохранил. Это меня поразило…

***

В школе я писала сочинения с таким восторгом, что их часто читали в классе вслух. Любила литературу. И я решила, если получу медаль, то пойду на филфак, так как с медалью принимали без экзаменов. Если же не получу, буду заниматься искусством, которое меня очень привлекало. И тут вдруг мой отец, который был внимателен к нашим с братом увлечениям, узнал, что как раз недалеко от нашего дома, на Садовом кольце, есть Полиграфический институт, который готовит художников книги. И это было то, что мне нужно, потому что это было идеальное сочетание литературы и искусства.

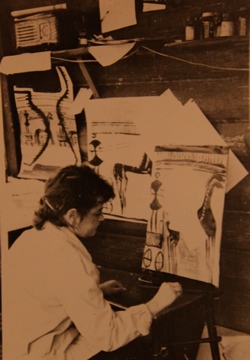

В первый год я не поступила, потому что у меня не было подготовки. Кроме истории и литературы, нужно было сдавать 4 экзамена по специальности: рисунок, композиция, иллюстрация и малые формы. И вот я с двумя подругами ходила каждый день рисовать гипсы в Музей изобразительных искусств. Каждый рабочий день! Это была пытка, потому что были посетители, которые вставали сзади, смотрели на работу и отпускали всякие иронические замечания. На следующий год я поступила. Это был 1950 год. Институт был замечательный, немного дилетантский. В нем работали интеллигентные профессора и преподаватели. Учиться было очень интересно.

По жизни я максималистка: если я делаю что-то, то стараюсь изо всех сил. Для курсовых работ выбирала самое трудное. Скажем, я делала «Шинель» Гоголя — одна из моих курсовых работ. Сейчас бы я совершенно по-другому все делала: были бы какие-то рисуночки на полях, а тогда только полосные иллюстрации, что было очень трудно, не хватало умения.

В это время я интересовалась религией, но не целенаправленно, что-то меня в ней привлекало. Для диплома выбрала книжку для оформления совершенно неподходящую, невыигрышную с точки зрения иллюстративности. Это была книга Михаила Михайловича Пришвина «Моя страна». Пришвин замечательный писатель и глубоко верующий человек. Он писал: «О природе пишу, сам же о людях только и думаю». Он не мог писать о Боге, и тогда писал о Нем через природу. Я это почувствовала. Прочла его от корки до корки. Например, у него такие есть слова: «Родина — это не то место, где человек родился, а то, где он обрёл себя». Я взяла эти слова эпиграфом. А в это время была кампания против — так называемый «космополитизм» — нельзя было любить ничего, кроме советской Родины. Или вот такие:

«Друг мой, ни на севере, ни на юге нет тебе места, если сам поражен: вся природа побежденному человеку — поле, где была проиграна битва… Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой — и весна останется в тебе навсегда», — вот эти вещи меня поражали.

К выпускной работе я написала огромную объяснительную записку, где всё это изложила. Помню, что нужно было не только рисунки сделать, но ещё и рассчитать экономическую сторону. Мне хотелось переплёт сделать цвета зимних сумерек. Можете себе представить, в типографии есть только 4 типа коленкора, ледерина так называемого: синий, чёрный, красный и коричневый. Было очень трудно добиться нужного цвета. Но как-то я это сделала. А главное, мой руководитель проекта меня убеждал выбросить этот эпиграф про Родину, а я — ни за что! Ни за какие деньги! И оставила. Тогда он на защите выступил против меня. Это был редкий случай в истории института, когда руководитель диплома выступал против. Он был выпускник ВХУТЕМАСа и в свое время много бит за формализм и знал, чем это может для меня обернуться.

Мне было не страшно. Я была так уверена, что правда — это всегда правда, и мне в голову не приходило пойти каким-то окольным путём. Я не чувствовала себя героем, не чувствовала, что мне могут не зачесть диплом. Я была счастлива, что мне это открыто. На самом деле, когда ты попадаешь в истинную струю, то трудно человека запугать. При том, что я хорошо знала, что в стране происходит. Я посещала кружок, где читали стихи, которые были запрещены. Нельзя было читать даже Сергея Есенина. Анна Ахматова была запрещена официально. Марину Цветаеву и Николая Гумилёва я уже узнала только в студенческие годы. Это всё криминал, тебя могут за это посадить. Ощущение, что ты вроде государственного преступника, хотя непонятно почему. Нельзя было интересоваться новейшими течениями в изобразительном искусстве. Это было под запретом. Заткнуты все щели, через которые могло проникнуть влияние западной культуры, это было страшным криминалом.

Окончив полиграфический институт, я поступила в МГУ на искусствоведческий факультет. Тогда не разрешалось второе высшее образование. Надо было скрыть, что есть первое. Я скрыла и поступила на вечерний. Разница между мной и остальными студентами была всего в пять лет. Но я была совершенно другим человеком по сравнению с ними. Мне было интересно всё, что там читалось. Сейчас я совсем по-другому вижу историю искусств, через призму христианства она предстаёт совершенно другой. Это очень увлекательно, но все же я поняла, что теоретиком быть не хочу, и буду продолжать рисовать.

***

Друзья исчезали вдруг — это было нормой жизни. Помню, что моя подруга дружила с Костей Богатырёвым, переводчиком Райнера Рильке. Он был старше нас. Она мне как-то говорит: «Что-то Костя пропал». Я говорю: «Съезди к родителям. Может, его арестовали?» Она едет и, действительно, его арестовали. Мы ездили на этюды, мы писали, мы рисовали, — радовались жизни, но вторым планом был страх. Когда я шла домой, мне казалось, что за мной кто-то идёт, я ночь уже не спала, я уже готовилась, я считала, что и за мной придут. Если родители пережили этот страх в 1937-м году, наверное, и потом многие годы это чувствовали, то мы чувствовали это в 50-е годы. Страх был второй составляющей нашей жизни. Это было реально и очень серьёзно.

Тогда было принято вербовать осведомителей среди студентов, на работе, везде, чтоб доносили, о чём говорят. Мы это знали. Помню, как одна студентка-однокурсница, не очень близкая мне, вдруг отводит меня в сторону и говорит: «Ты знаешь, меня вызывают». И я понимаю, что она мне сейчас расскажет. А она не имеет права рассказывать, а я не имею права слушать, и я начинаю имитировать приступ аппендицита, чтобы только прекратить этот разговор. И так же точно дома. Я помню, что поделиться этим страхом дома мы не смели. Это ни к чему не привело бы, а только родителей перепугали бы. А потом мне казалось, вдруг мама на кухне начнёт это рассказывать. Вот такая была двойная жизнь.

Я чувствовала себя государственной преступницей, причём не понимала почему. Всё, что я люблю, было под запретом: нельзя было читать стихи любимых поэтов, нельзя было интересоваться современным искусством, философией. Я не понимала — почему?!

Я увлекалась театром. Во МХАТе по многу раз смотрела одни и те же пьесы. Это были блистательные спектакли. Но это была ещё старая школа, дореволюционная. А то, что теперь — это какая-то профанация. Из всего делается водевиль и во всем потеря профессионализма. В этом какая-то псевдосвобода. Это общая тенденция, то же самое происходит и на Западе. О западном театре я особо не могу судить, но о кино или о живописи могу. Это влияние так называемого постмодернизма. Когда никто не утруждает себя глубокими мыслями, лишь бы быть не похожим на других, лишь бы быть оригинальным. А изобразительное искусство, так называемое концептуальное — это, вообще, «голый король». Сейчас высокий профессионализм никому не нужен, к сожалению. Я надеюсь, что это время когда-нибудь пройдёт.

Я считаю, что то хорошее, что было в советское время, никак не компенсирует всё плохое, что было. Мы не должны говорить: зато было то-то и то-то. Были уничтожены миллионы людей, подвергнуты жутким издевательствам, причём — невинных людей, лучших людей. Я абсолютно убеждена, что цвет русской нации погиб именно в лагерях. Это страшно! Была произведена страшная селекция народа. Цель не оправдывает средства никогда! И всё хорошее, что было, это было «вопреки», а не «благодаря». Это моё глубочайшее убеждение. И больше всего я хочу пожелать молодым, чтобы им никогда не пришлось пережить того непонятного страха, инфернального, подрывающего сущностные основы веры человеческой в бытие.

Я сейчас пишу статью о Павле Корине, о его ненаписанной картине «Реквием» или так называемая «Русь уходящая». Он писал портреты лучших людей церкви с 1925-го по 60-й год. И Бог его хранил. За гораздо меньшее можно было получить расстрел. Он написал блистательную серию картин, портретов священнослужителей — монахов, монахинь, епископов и архимандритов, патриархов. Он писал с натуры в своей мастерской. Он не был репрессирован. Напротив, был даже обласкан советской властью, хотя он не написал ничего, что требовало бы каких-то уступок со стороны совести. Он писал портреты выдающихся деятелей культуры: В.И. Мухину, И.Д. Шадра, М.В. Нестерова и т.д. Он делал мозаики в метро. За это получал сталинские премии. Но была вторая его жизнь, думаю, подлинная — он писал портреты служителей Бога, многие из которых были расстреляны, сосланы. Он их увековечил.

Я сейчас пишу статью о Павле Корине, о его ненаписанной картине «Реквием» или так называемая «Русь уходящая». Он писал портреты лучших людей церкви с 1925-го по 60-й год. И Бог его хранил. За гораздо меньшее можно было получить расстрел. Он написал блистательную серию картин, портретов священнослужителей — монахов, монахинь, епископов и архимандритов, патриархов. Он писал с натуры в своей мастерской. Он не был репрессирован. Напротив, был даже обласкан советской властью, хотя он не написал ничего, что требовало бы каких-то уступок со стороны совести. Он писал портреты выдающихся деятелей культуры: В.И. Мухину, И.Д. Шадра, М.В. Нестерова и т.д. Он делал мозаики в метро. За это получал сталинские премии. Но была вторая его жизнь, думаю, подлинная — он писал портреты служителей Бога, многие из которых были расстреляны, сосланы. Он их увековечил.

Первый раз я их увидела в музее, его бывшей мастерской. Картины не висели на стенах, портреты стояли кругом в мастерской, они были более двух метров высотой, полтора человеческих роста. Попав в этот круг, я чувствовала себя маленькой, вокруг стояли титаны, и одновременно чувствовала себя защищённой ими. Это была настоящая Русская Православная Церковь. Многие были репрессированы, расстреляны, сосланы. Кто-то умер, как Владыка Трифон (Туркестанов), своей смертью, но ему было запрещено служить.

На самом деле, чем страшен тоталитаризм? Он страшен не только своей жестокостью и лишением граждан всякой свободы, он страшен тем, что создаёт иную реальность, так называемую идеологию, которая подменяет реальность, созданную Господом. Жизнь может быть трудной, может быть бедность, болезни, война, наконец. Почему во время войны очень многие люди чувствовали себя свободными? Потому что это была подлинная реальность! А идеология — выдуманная реальность, придуманная. Что такое «Человек человеку — друг, товарищ и брат»? Что это? Пустая фраза, она ничего не значит при том, что человек мог донести на человека, если ему нужна была лишняя комната в коммунальной квартире. Эта выдуманная идеология пудрила людям мозги. И вот сейчас я вижу отголоски её часто, когда люди начинают верить в то, чего нет, чего реально не существует. Её очень легко придумать. А патриотизм, любовь к Родине — это совсем другое. Это сострадание, это желание сделать её лучше. Но не гордость тем, чего на самом деле нет. Когда я вижу разорённые деревни в 150 километрах от Москвы, у меня сердце кровью обливается, и я не понимаю: Чем тут можно гордиться? Но я верю, что народ российский обретет когда-нибудь истину и страна станет свободной от иллюзий.

Фотографии любезно предоставлены для публикации из семейного архива.

Записала Татьяна Алешина для

www.world-war.ru

Читайте также первую часть воспоминаний:

Фрагменты повседневной жизни