"Таков наш век: сегодня ты, а завтра я…"

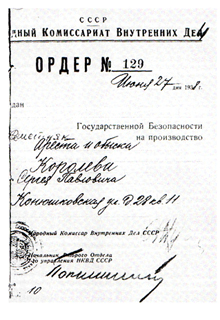

Ордер на арест С.П. Королева, 27 июня 1938 г.

День 27 июня 1938 г. круто изменил жизнь отца и всей нашей семьи. Конечно, после ареста М. Н. Тухачевского и Р. П. Эйдемана, а потом И. Т. Клейменова, Г. Э. Лангемака и В. П. Глушко отец был почти уверен, что эта участь может постигнуть и его. Может, но ведь не значит, что обязательно должна. Человеку свойственно надеяться на лучшее, даже понимая, что всё безнадёжно.

Между тем в нашем доме на Конюшковской уже появились сургучные печати на входных дверях квартир, извещавшие об исчезновении на неопределённый срок их владельцев. Наступила пора мучительного каждодневного ожидания грозы, которая уже вряд ли могла пройти мимо.

В воскресенье 26 июня 1938 г., состоялись первые в республике выборы в Верховный Совет РСФСР. Мама была членом избирательной комиссии в Боткинской больнице. А накануне мои родители гостили в подмосковном Пушкино на даче маминого брата Юрия Максимилиановича. Несмотря на усилия хозяев, весёлого вечера не получилось. Настроение отца было мрачным, он был подавлен и молчалив.

В понедельник мама возвращалась с работы около 9 часов вечера. Подойдя к дому, она увидела фигуры двух мужчин, прогуливавшихся по улице и присматривавшихся к прохожим. Мама рассказала мне потом, как сжалось её сердце. Она бросилась бегом на шестой этаж и со страхом постучала в дверь. Открыл отец. Он был один – мы с Лизой жили на даче в Барвихе. Увидев состояние жены, он обнял её и тихо произнёс: «Ну, это уже, видимо, за мной». На столе стоял патефон. Отец сказал, что продал облигацию и купил пластинку — на одной стороне «Метелица», на другой – «Во поле берёзонька стояла».

Завёл патефон, и они несколько раз послушали эти песни. А потом молча, не раздеваясь и не зажигая света, держа друг друга за руки, просидели до половины двенадцатого, когда среди ночной тишины раздался громкий стук в дверь. На вопрос: «Кто?» сказали, что из НКВД. Отец открыл дверь, вошли те двое, которых мама видела на улице. Третьим был управдом И. П. Чубаков, которого представили как понятого. Вошедшие – сотрудники НКВД Решетников и Комиссаров – предъявили ордер на арест и обыск, подписанный С. Б. Жуковским. Его же подпись после слов: «Обыскать, арестовать» стоит и на справке с грифом «совершенно секретно», составленной начальником 7 отдела I управления НКВД СССР майором государственной безопасности Л. И. Рейхманом ещё 19 июня 1938 года. В справке говорится: «Следствием по делу антисоветской троцкистской вредительской организации в научно-исследовательском институте №3 (Наркомат оборонной промышленности) установлено, что одним из активных участников этой организации является инженер института №3 – Королев Сергей Павлович. В антисоветскую троцкистскую организацию Королёв был привлечен в 1935 году бывшим директором института №3 Клейменовым».

Подтверждением этих обвинений якобы являлись показания «участников организации» Клейменова и Лангемака, по словам которых «практическая деятельность Королёва, как участника антисоветской организации, была направлена на затягивание лабораторных и конструкторских работ по оборонным объектам с целью срыва их ввода на вооружение в РККА».

Более чудовищные обвинения человеку, смыслом жизни которого являлась инженерно-конструкторская работа, трудно было придумать. Естественно, что он подпадал под 7 и 11 пункты 58 статьи Уголовного Кодекса РСФСР, принятого в 1926 году: пункт 7 – подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения (т.е. вредительство) – до расстрела; пункт 11 – действия, готовившиеся организованно, или если обвиняемые вступили в уже действующую организацию (состоящую хотя бы из двух человек) – до расстрела. Таким образом, судьба моего отца была решена задолго до 27 июня.

А в тот злополучный вечер вошедшие обыскали отца, затем усадили моих родителей на диван в большой комнате, запретив им вставать. Сами же начали перерывать всё, что было в квартире. Они выбрасывали на пол немногочисленные вещи из платяного шкафа, содержимое ящиков письменного стола, копались в белье, книгах и даже посуде. Мама видела, как один из них, потихоньку спрятал себе в карман малахитовые запонки, которые подарил отцу на свадьбу Максимилиан Николаевич, но сказать об этом не решилась.

Потом сотрудники НКВД опечатали дверь кабинета отца и составили протокол с перечислением изъятых при аресте и обыске вещей. В их числе были документы отца: паспорт, военный и профсоюзный билеты, пилотское свидетельство, диплом пилота-планериста, удостоверение о награждении знаком «За активную оборонную работу» и сам знак, послужной список, 26 различных удостоверений и справок, а также папки с инженерными расчётами и чертежами, записные книжки, фотоаппарат, альбомы с фотографиями, облигации, деньги и даже сберегательная книжка моей мамы. Отцу предложили поставить подпись под протоколом и написать доверенность на получение последней зарплаты. Вставая с дивана, он повернулся к маме и обмер – перед ним сидела не молодая, красивая его жена с золотистыми волосами, а постаревшая за ночь женщина с измученным лицом и потухшим взглядом. «Да…Ты пережила эту ночь», — с грустью сказал он. Потом прочитал протокол и подписал его, возмутившись тем, что опечатана комната и отобраны деньги.

В результате в конце протокола была приписана фраза: «Неправильно опечатана комната и взяты деньги — заявил Королёв».

Мама сказала, что не в состоянии ехать в институт за его зарплатой, и попросила написать доверенность на имя Марии Николаевны, что и было сделано. Около шести часов утра все формальности закончились, и отцу предложили собираться. Мама подняла с полу пару белья, мыло, зубную щётку и пасту. Всё это было уложено в маленький фанерный чемоданчик.

Отец надел кашне и своё единственное чёрное пальто. Они обнялись с мамой и попрощались. Последними его словами были: «Ты же знаешь, что я не виноват». Она пошла вместе с ним к двери, но дальше её не пустили, заявив: «Не положено». В окно лестничной клетки она видела, что во дворе стояла машина, в которую его посадили и увезли. Мама рассказывала мне, что, оставшись одна, даже не могла плакать, а только громко стонала. Случайно посмотрев в зеркало, она не узнала себя и ей стал понятен смысл фразы, сказанной отцом. Немного успокоившись, она позвонила на Октябрьскую.

Мария Николаевна и через много лет помнила совершено чужой, незнакомый голос моей мамы, которая сказала: «Приезжайте, Сергея больше нет», — и повесила трубку. В ту минуту Мария Николаевна забыла и про неприятности у сына на работе, и про все переживания и страх ожидания его ареста, забыла всё это и почему-то решила, что он застрелился, что он уже мёртв. Моментально собравшись, они с Григорием Михайловичем выбежали на улицу, поймали такси, и помчались на Конюшковскую. Расплачиваясь с таксистом, Мария Николаевна дала ему лишние деньги и попросила подождать десять минут, пока они не узнают, что случилось. Где-то в глубине души теплилась надежда, что может быть, сын только ранен и нужно будет привезти доктора. Таксист обещал подождать, а Мария Николаевна и Григорий Михайлович бегом поднялись на шестой этаж. Когда мама открыла дверь, перед ними предстала жуткая картина: всё было перевёрнуто вверх дном. Даже из шкафчика с лекарствами, стоявшего на кухне, выбросили на пол вату, бинты, пилюли, какие – то бутылочки. Первое, что вырвалось у Марии Николаевны: «Жив?» — «Да, жив, но арестован и его увезли», — последовал ответ. У неё отлегло от сердца, и она невольно сказала: «Слава Богу». Мама вначале даже опешила: как можно благодарить Бога, когда случилась такая катастрофа. — «Вы что с ума сошли или не поняли? Его нет, он арестован» — ещё раз произнесла она. – «Я всё поняла. Он арестован, но жив, значит, мы будем бороться», — сказала Мария Николаевна. Когда эти слова, так поразившие маму, дошли до её сознания, ей стало ясно, что не всё потеряно, что есть ещё шанс на спасение. Пусть призрачный, но есть! И вскоре стало ясно, что слова бабушки не разойдутся с делом: трезво оценив произошедшее, будучи мудрым и сильным человеком, она сразу же бросилась спасать своего единственного сына. А тогда, утром 28 июня 1938 г., она молча ходила по квартире, с ужасом осматривая следы ночного погрома. Вместе с мамой они подняли с пола вещи и кое-как растолкали их по разным местам. Потом мама поехала на Лубянку. Из здания НКВД её направили в приёмную на Кузнецком мосту. На вопрос о причине ареста мужа последовал ответ: «Следствие разберётся».

Несмотря на подавленное состояние и настроение, мама поехала на работу в Боткинскую больницу. Придя в отделение, она почувствовала, что многие сослуживцы смотрят на неё с ужасом. Было видно: что-то произошло, случилась беда. Надев белый халат, мама направилась к главному врачу больницы Б. А. Шимелиовичу. Именно он принимал её на работу в 1932 году по просьбе профессора В. Н. Розанова, с сыном которого в то время дружил отец. Собравшись с силами, она тихо сказала: «Сегодня ночью арестован мой муж». Он остановил её словами: «Можешь больше ничего не говорить, я всё понял», — и тут же вызвал секретаря партийной организации П. Ф. Нырову и председателя местного комитета Г. М. Нейштадт. Он сам рассказал им о случившемся, после чего мама спросила, что ей теперь делать. И они всем «треугольником» решили, что она должна работать, как и работала с декабря 1936 г., врачом-ординатором травматологического отделения и даже оставаться членом месткома, куда она была избрана и где выполняла функции руководителя производственного сектора. Все трое сказали, что для них никаких перемен в отношении неё не произошло. На этом разговор окончился, но мама запомнила его на всю жизнь и с чувством глубокой благодарности, вспоминала о смелом для того времени решении руководства больницы. Это стало для неё большой моральной поддержкой.

Прощаясь с мамой, Б. А. Шимелеович сказал, что «таков наш век: сегодня ты, а завтра я». Слова его оказались пророческими. Этот честный и порядочный человек был в начале 1949 г., безвинно репрессирован по делу о еврейском антифашистском комитете и в августе 1952 года расстрелян.

Вечером на Конюшковскую приехали Софья Фёдоровна с Максимилианом Николаевичем и Мария Николаевна с Григорием Михайловичем. Надо было срочно решать целый ряд возникших в связи с арестом отца жизненно важных вопросов. Первый и главный из них – как ему помочь. В его невиновности никто из родных ни секунды не сомневался. Мама сказала, что не оставит мужа в беде и завтра же обратится в НКВД. Но Максимилиан Николаевич категорически заявил, что она не имеет права так рисковать, ведь у неё крохотная дочь, а бабушки и дедушки уже не молоды. В конечном счёте, семейный совет решил, что хлопотать в НКВД будет Мария Николаевна, поскольку матерей не трогали, и риска было меньше. А жён зачастую арестовывали вслед за мужьями, и потому маме было опасно вмешиваться, имея маленького ребёнка. Деньги же отцу, и если возможно, передачи каждый месяц будет приносить мама, стараясь при этом узнать в какой тюрьме он находится. Атмосфера в Москве тогда была действительно жуткой. Арестовывали мужей, их жен и даже взрослых детей, а маленьких отсылали в детские приюты. В доме Марии Николаевны, где было восемь корпусов, не нашлось ни одного подъезда, около которого хотя бы раз не стоял «чёрный ворон». Поэтому необходимо было подстраховаться в отношении меня на случай возможного ареста мамы. Софье Фёдоровне предстояло заготовить и оформить через РОНО документы для моего удочерения, чтобы я, оставшись без родителей, не попала в детский дом. Возник вопрос и по поводу квартиры, которая была оформлена на отца. Сотрудники НКВД опечатали его кабинет, оставив нам с мамой одну комнату. Теперь её следовало перевести на маму. О возвращении всей квартиры нечего было и думать. Несомненно, появятся соседи, но с этим уже ничего не поделаешь. Наконец было необходимо подумать о том, на какие средства жить дальше. Все имевшиеся деньги и даже сберкнижку мамы забрали, а вещей, которые можно продать, в доме не было. Жили тогда небогато, так как отец зарабатывал немного, а мама, хотя и была занята абсолютно весь день, до ареста отца получала маленькую зарплату. Рассчитывать на материальную помощь тоже не приходилось. Предстояло решить как быть с моей няней Лизой. Мария Николаевна прислала её на следующий день с дачи, и мама сказала ей, что денег нет и оплачивать её труд нечем. Но Лиза в той ситуации проявила себя преданным другом нашей семьи. Она плакала и просила разрешить ей остаться, пусть без оплаты, лишь бы только вместе с нами. Лиза взяла на себя ведение хозяйства, всячески экономила деньги и освободила маму от очень многих дел по дому, благодаря чему она смогла поступить еще и на третью службу – взять ночные дежурства на «скорой помощи». Ежемесячно приходилось дежурить по тринадцать-пятнадцать ночей. Это было очень трудно, но давало дополнительный заработок, чрезвычайно важный для бюджета семьи. Кроме того, иногда больница помогала тем, что при возникшей необходимости подменить врачей на дежурстве (кто-то заболевал или находился в отпуске), тут же ставили на это место маму, если она не была уже занята на «скорой помощи».

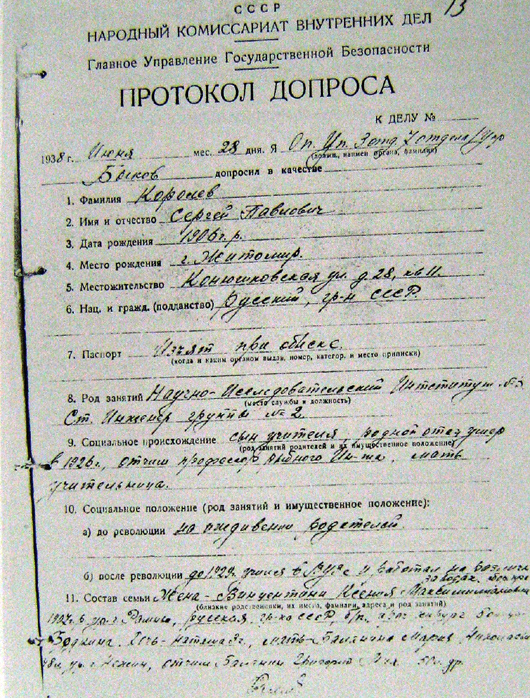

Протокол первого допроса С.П. Королева. Бутырская тюрьма 28 июня 1938 г.

Утром 28 июня отца привезли в знаменитую Бутырскую тюрьму. Эта тюрьма хорошо известна не только в Москве, но и во всей стране. Она возникла на месте построенного в XVII веке острога, в котором еще при Петре I находились в заточении узники стрелецких бунтов. В конце XVIII в., при Екатерине II, по проекту архитектора М.Ф. Казакова здесь построили «губернский тюремный замок для содержания под стражей». В 1879 г. он был перестроен, расширен и стал вмещать свыше двух с половиной тысяч человек. Через эту тюрьму прошли народники, участники крестьянских восстаний, революционеры. В 1930-е годы она находилась в введении НКВД, и камеры ее были переполнены жертвами «большого террора», среди которых оказался и мой отец.

С.П. Королев. Бутырская тюрьма 28 июня 1938 г.

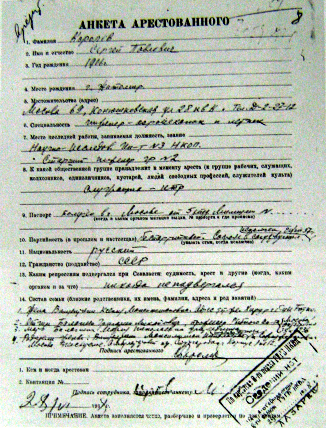

По прибытии в тюрьму отец заполнил «анкету арестованного», в левом верхнем углу которой значилось «вредит». В тот же день его сфотографировали анфас и в профиль и вызвали на допрос к следователю – сержанту госбезопасности Быкову. На вопрос: «Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным?» — был дан ответ: «Нет, не признаю. Никакой антисоветской деятельностью я не занимался».

Однако уже на следующий день отец подписывает заявление народному комиссару внутренних дел Н.И. Ежову, в котором сознается в «антисоветской вредительской деятельности». Почему? Позднее он напишет, что к нему применялись репрессивные меры (его унижали, избивали, издевались), но объяснить этим признание несуществующей вины невозможно, не такой он был человек. А объяснение оказалось простым, и отец сам рассказал об этом маме и Марии Николаевне той ночью в ноябре 1944 г., когда после освобождения впервые приехал на несколько дней из Казани в Москву. После того, как другими воздействия заставить его признать себя виновным не удалось, следователь применил психологический прием. Он заявил, что если отец сегодня не сознается, то завтра будет арестована его жена, а дочь отправлена в детский дом. Отец вспоминал тот ужас, который охватил его, когда он на секунду представил себе, какая участь грозит маме и мне, тогда трехлетней девочке. В том, что угроза может быть исполнена, сомнений не возникало. И он решил во имя спасения семьи соглашаться на допросах с любыми, пусть самыми абсурдными обвинениями, а на суде все отрицать и доказать свою невиновность.

Между тем следственная машина набирала обороты. 29 июня сотрудником НКВД Гордеевым в присутствии начальника первого отдела (секретной части) НИИ-3 П.М. Моисеева был произведен обыск по месту работы отца, изъяты его личное дело и служебные документы. В тот же день Мария Николаевна приехала на дачу, где находились Григорий Михайлович и я с няней. Слезы душили бабушку, и где-то в кустах она горько плакала. На следующее утро Григорий Михайлович сказал ей, что слезами горю не поможешь, что надо начинать действовать и что он набросал текст письма на имя Сталина. Его нужно внимательно прочесть, отредактировать, напечатать и отослать. Мария Николаевна с благодарностью согласилась, но ее тревожило, что она должна будет подписаться фамилией мужа, а ведь он работает и у него есть брат и племянники. Григорий Михайлович ответил, что не верит в виновность Сергея и поэтому полагает, что хлопотать надо, и не важно, что заявление будет подписано его фамилией. Оба брата Москаленко и их жены поддержали предложение Григория Михайловича.

Анкета арестованного, заполненная С.П. Королевым. Бутырская тюрьма, 28 июня 1938 года

В результате 15 июля родилось выстраданное бессонными ночами письмо И.В. Сталину, крик души матери, кинувшейся без оглядки на спасение самого дорогого ей человека. При чтении письма поражает ее осведомленность о творческой работе сына и его переживаниях. Это говорит об их душевной близости и доверии друг к другу, о том, что мать всегда была рядом с сыном – и в светлые, и в горькие минуты жизни.

«Товарищу СТАЛИНУ И.В.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

29/V с.г., при проверке одного из опытов над засекреченным объектом своих работ, был ранен с сотрясением мозга и доставлен на излечение в больницу им. Боткина (корпус 4) сын мой, один из ведущих инженеров Научно-Исследовательского Института № 3 Наркомата Оборонной Промышленности, КОРОЛЁВ Сергей Павлович в возрасте 31 г. Не закончив еще курса лечения, он 27/VI впервые зашел к администрации Института №3 и в ту же ночь был арестован органами НКВД по ордеру № 129 от 27/VI с.г.

Мне неизвестны мотивы, послужившие причиной его ареста.

Зная, дорогой Иосиф Виссарионович, Ваше повседневное, исключительное внимание к авиации и отеческую заботу о ее «гордых соколах-летчиках», твердо уверенная, что Вы следите за развитием у нас дела реактивного полета, решила обратиться лично к Вам.

Сын мой не только летчик, но и инженер-конструктор авиа и ракетных аппаратов.

Вот уже третья пятидневка, как он арестован, и я невольно вспоминаю его трудовую жизнь. Лет с 15-ти он уже начинает летать на планере, оканчивая среднюю школу, конструирует свой первый планер, одобренный специальной комиссией в Харькове, в 1931 году на планере «Красная Звезда» его конструкции делается первая «мертвая петля» в мире, но во всяком случае первая в СССР, потом увлечение идеей реактивных полетов – маленький кружок энтузиастов, в нем участвует известный профессор Цандер, сын – во главе, активная, деловая связь с Циолковским, им удается получить какие-то крохи денег, организовать опытную мастерскую, сын, да, кажется и все это ядро работают бесплатно, параллельно с основной службой. Сын не раз свою зарплату (жил он тогда у меня, только три последние года он живет со своей семьей отдельно) вкладывал временно туда, энтузиазм зажигал рабочих, проекты и опыты требуют времени – люди остаются на всю ночь, ночуют на столах.

Дело ладится, есть достижения, кружок реорганизуется в ГИРД (группа изучения реактивного движения) – сын во главе. Сколько достижений, сколько творческих фантазий, сколько малых горестей и больших радостей!

Попутно он летает, тренируется как летчик-испытатель, готовится. Жутко мне было, сознаюсь, а сын шутил: «Полетим еще с тобой на Луну!»

И вот в Московский ГИРД вливается Ленинградский и на базе Московского ГИРД`а образуется РНИИ (Реактивный Научно-Исследовательский Институт), позже Институт №3.

Директором становится Клейменов из Ленинграда, сын теперь помощник – технический руководитель. С этого времени начинается горестная полоса в работе сына и в моей памяти.

Директор поначалу, что называется «мягко стелет», но мало-помалу начинаются трения, и я слышу горькие сетования сына, что методы административного руководства вызывают явное недовольство сотрудников, падают темпы работы, планы уже не выполняются, падает прежний энтузиазм, против некоторых мероприятий сын вынужден категорически возражать и т.д. Последовало неожиданное для сына устранение его от должности технического директора – возвратясь из отпуска, прочел на стене приказ.

Казалось бы, естественно обидеться и уйти, но сын рассуждал, что дело дороже. Здесь все условия для работы, квалифицированный коллектив, оборудование – решил уйти целиком в творческую работу и остался в должности старшего инженера.

Конструкторская группа под его руководством скоро развернулась в обширный отдел, и сын волей-неволей был поставлен во главе его.

Назначенный техническим директором ленинградец Лангемак держался корректно. Сын примирился, полагая, что Институту действительно нужен для дела военный специалист.

Однако этим не кончилось, как из рога изобилия посыпались неприятности, сегодня одно, завтра другое, доносы – то в ОГПУ, то по линии Наркомвоенмора.

Тяжелая была обстановка! Сотрудникам сына, помнится, тоже доставалось. Люди стали разбегаться. Помню, сын старался сохранить кадры, уговаривал, убеждал остаться.

А сына все теснили, то сюда вызывают, то туда – по доносам или жалобам (не знаю как назвать) директора Клейменова. Но директору Клейменову не удалось «выжить» сына. Дело дошло до Комиссии Советского Контроля. Здесь сын все высказал, что наболело. Помнится, Куйбышев лично решал это дело, советовал примерно так: директору бережно относиться к молодым специалистам и создать им необходимые для работы условия, а сыну сдерживать свой характер (в характере сына нет угодничества, и подчас он резок).

Сыну внешне работать как будто стало спокойнее. Клейменов дал сыну партийные рекомендации, сын принят был в ряды сочувствующих, вел кружки.

Но все же велась, по-видимому, какая-то тактика исподволь. Когда был брошен намек на преступную связь с врагами народа, когда Клейменов забрал свою партийную рекомендацию, когда сын был исключен из сочувствующих – на что здесь была ставка? Общественность настораживается, обстановка сгущается. А между тем вскоре арестовывают самого Клейменова.

Но тень уже брошена! Разве сыну кто-либо в Институте даст теперь необходимые для работы партийные рекомендации? Конечно нет! Их надо искать на стороне.

Иосиф Виссарионович! У меня ведь никаких фактов в руках, мне ведь, слушая сетования сына, видя его расстроенным, взволнованным, в голову не приходило запоминать хотя бы имена кого-то в парткоме, кого-то на производственном совещании!

Чаще всего слышала фамилию инженера Костикова, у меня с ним ассоциируется недоразумение целых годов у сына. Инженер этот появился как будто вскоре после организации РНИИ, точно не знаю.

Кажется, они не пришлись друг другу по душе. Сын считал его не особо сведущим в области их работы; годы производственной работы это как будто подтвердили.

Сын, прямой и резкий, никаких кривотолков, никаких передергиваний фактов и виляний не терпел, и когда все ежились и молчали, он выступал и защищал себя или другого, если считал его правым.

К человеку с таким характером, ясно, два отношения: либо враждебность и подковырка, либо симпатия – явная или скрытая. Какой-то рабочий рассказывал сыну о том, что он слышал, как инженер Костиков требовал у нового директора снятия с работы сына, на что директор возражал, что если НКВД его не сняло, у него нет оснований делать это.

Все же при новом директоре и его техническом заместителе Костикове происходит снижение по должности – сын больше не заведующий отделом.

Но ведь пришел директор Слонимер, новый человек, спрашиваю сына, как теперь работается, и слышу в ответ: лучше, но не намного. Костиков ведь рядом – он ближе к директору, чем я.

А работа? 7 лет упорного труда, где все – опыт и умозаключение. Ни моральные удары, ни тяжелая обстановка не сломали его энергию. Упорно работает, убежден глубоко, что скорое завершение работы докажет реальность поставленной задачи, правильность метода, само собой рассеет тягостную обстановку. Он у цели! Раненый, окруженный врачами больницы, он негодует, что должен лежать, когда в работе остались последние штрихи. Он надеялся закончить к ее торжественному дню выборов – 26 июня. Сын был так скуп всегда в своих разговорах о работе, что фактов у меня нет никаких, повторяю.

Написать тов. Ежову что-то конкретное я не могу. Это все мои воспоминания о разговорах, мои впечатления. Я даже хронологическую точность событий утверждать не могу.

Это то, что мы вместе перестрадали, и я считаю абсолютно неправдоподобным и психологически невозможным, чтобы сын – человек независимый и прямой, в течении 5-6 лет лгал, придумывал, играл комедию, рассказывая мне, своей матери, об обстановке его работы и взаимоотношениях, тормозящих ее.

Разговоров о работе, она ведь секретна, он вообще не допускал, но из отдельных каких-то штрихов у меня создалось впечатление, что работа нова, трудна, литературы нет, даже старые профессора многого не помогут, но она день за днем движется вперед, что мечта стольких лет его жизни воплощена в этот объект, что это будет новое мировое достижение, новая слава родине, что она имеет исключительное значение.

Сын мне как-то сказал, что он имеет основание думать, что сам товарищ Сталин интересуется этой работой.

Сын готовился предъявить в ближайшее время Правительственной Комиссии свои достижения. И в такой момент, к несчастью, сын был ранен при личной проверке опыта.

Сын не любит слез, и я, дорожа его дружбой, держусь бодро, приходя в больницу, но страх за него жив. И вот он сказал как-то мне: «Ты не горюй мама, если даже мои опыты окончатся трагически для меня, дело новое! Я в него вложил жизнь и не жалею! Но зато, в случае удачи товарищ Сталин скажет: у нас не было реактивной техники, теперь она у нас есть!»

И я спрашиваю себя все эти дни: как же получилось, что такая работа протекала в такой неестественной обстановке, работа, которая имеет сейчас, может быть действительно особое значение, — обрывается почти в момент ее завершения? Почему не дали ее завершить? Виноват ли здесь действительно сын, или… не смею делать никаких умозаключений. Тов. Ежов и не такие клубки распутывал!

Я понимаю значение большевистской бдительности, дорогой Иосиф Виссарионович, и только хочу знать, где же истина?

Вас же, дорогой Вождь и Учитель, прошу об одном – об ускорении производства расследования по делу моего сына КОРОЛЕВА С.П. и о смягчении условий заключения в этот период, т.к. ко времени ареста, он находился еще на больничном листе, не успел оправиться от перенесенного сотрясения мозга, и т.к. повышенные нервные переживания и потрясения в этом состоянии могут оказать пагубные результаты на его творческие способности и на его силы как летчика-испытателя.

Москва, Октябрьская ул. Д. 38 кв. 236

Баланина М.Н.

(по первому браку Королева)

15/VII-38г. ».

Письмо Сталину послано заказным, но дошло ли оно, получил ли он его, прочел ли? На эти мучительные вопросы нет ответа, и 19 июля 1938 г. Мария Николаевна вдогонку за письмом шлет Сталину телеграмму. Она умоляет срочно провести расследование и спасти сына.

Продолжение следует.

Источник: С.П. Королев: Отец: К 100-летию со дня рождения: в 3 кн./ Н.С. Королева; Совет РАН по космосу. 2007.