Ремень спас мне жизнь

Я не ставлю своей целью описывать подробно и даже кратко свое участие в боевых действиях на Волховском, Ленинградском, 1-м Белорусском фронтах, участие в освобождении Эстонии или сражении и взятии линии Маннергейма в 1944 году и даже в исторических боях по взятию Берлина. Я хочу на некоторых эпизодах отразить главное.

Вот первая мысль: в сводках Информбюро постоянно сообщалось, что на Ленинградском фронте идут бои местного значения, разумеется, что о количественном составе участвующих в боях войск и потерях не сообщалось, а если иногда и сообщалось, то они носили пропагандистский характер. На самом деле под Ленинградом шли бои решающего значения для всех фронтов и в первую очередь для Москвы и других главнейших фронтов. Дело в том, что Ленинград находится на северо-западе, и в случае прорыва крупных группировок появлялась возможность выхода наших войск в глубокий тыл немецких войск и блокировка снабжения армий боеприпасами и пополнением личным составом. А это решает исход всей войны. Далее сообщалось, что Финляндия заключила с нами перемирие, это в какой-то мере облегчало наше положение на Ленинградском фронте и как-то влияло на общее положение. Но ничего не сообщалось, зачем Финляндии, как союзнице Германии, да еще оккупированной немцами, создавали для нас благоприятные условия. Оказывается это нужно было для реконструирования, совершенствования и укрепления боевой мощи и неприступности этой трехполосной оборонительной линии на самом современном боевом уровне. И опять вопрос – «зачем»? И много других вопросов, которых я коснусь дальше в меру своей осведомленности боевого строевого офицера.

А пока участие в составе гвардейских дивизий 30-го Гвардейского стрелкового корпуса в упомянутых так называемых «полках местного значения», в которых перемалывалась боевая техника и личный состав до 80% в каждом бою, как наша, так и врага. Кроме трех дивизий 30-го гвардейского корпуса, я участвовал в боях в составе 90-й краснознаменной дивизии, 286 Ленинградской дивизии, 8-й Гвардейской армии, в которую я влился после полного освобождения Ленинградской области и Эстонии и преобразования Ленинградского фронта в Ленинградский восточный округ. 8-я гвардейская армия, шедшая из победоносного Ленинграда, была под командованием генерала Чуйкова и теперь уже входила в состав 1-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Жуков. В составе этой армии мне довелось принять участие в штурме Берлина и, как и многим участникам, расписаться на одной из колонн рейх штаба.

Ну а теперь вернемся назад к боям под Ленинградом на знаменитый треугольник железных дорог под Шлиссельбургом, именуемым как ключ к городу, где перемалывались сотни тысяч людей в боях за этот ключ.

Как часто было, нас подняли по тревоге и еще не сформированную дивизию срочно куда-то погнали. Это был конец июля 1943 года. Мы даже не знали, куда нас так срочно гонят. Остановились около стен какой-то старой крепости. Вот тут-то я и узнал, что она называется Шлиссельбург и что завтра нам предстоит вступить в бой на каком-то знаменитом треугольнике, где уже ушли жизни десятка тысяч людей, а может быть и больше. Начало прибывать пополнение, предупредили, что совершенно необученное, даже не знают, как стрелять. Надо хоть элементарно показать, как это делается. Пополнение привезли откуда-то из отдаленных районов средней Азии. Предупредили, чтобы нас не смущало, что многие не могут говорить по-русски, что соседняя дивизия полностью сформирована из такого контингента вплоть до офицеров. Разумеется, в такой ситуации надо усилить фланги пулеметными подразделениями, разумеется, в том числе, и моей пулеметной ротой, и быть весьма бдительными на флангах.

И вот начали поступать пополнения, не умеющие даже стрелять… Кругом полно войск, нет возможности обучить прицельной стрельбе. Принимаем решение обучать стрельбе по отделениям из автоматов вверх. Я и взводные при этом внимательно следили, готовые принять меры. Я был рядом с одной группой, когда командир отделения после обучения от одиночных выстрелов перешел к выстрелам короткими очередями. В руки взял автомат высокорослый парень, поднял автомат для стрельбы вверх, нажал спусковой крючок, автомат заработал. Но он забыл: чтобы остановить стрельбу, надо не нажимать на спусковой крючок. Он начал водить стреляющим автоматом все ниже и ниже, на лице его появился ужас, зубы обнажились в виде растерянной улыбки, он захохотал. Еще мгновение, и будут жертвы. Я крикнул: «Ложись»! Отделение мгновенно легло, я, согнувшись, бросился к нему, отдернул руку от спускового крючка, автомат смолк. У многих вырвался вздох облегчения, а он виновато улыбался и, видно, был рад, что я его выручил. Это только один крайний пример, как в боевых условиях приходилось обучать.

И вот обед. Принесли болтушку — так называлось варево из горохового концентрата или овсянки. Вестовой принес в крышке котелка фронтовые 100 грамм, на этот раз был спирт. Выпили, занюхали сухарем. Чувствую, что старший сержант Федин хочет что-то рассказать, но как-то не решается. Я подвинулся к нему поближе, заговорил с ним и начал рассказывать о себе, о своей маме, как хочется ее повидать, только вот не знаю, придется ли…

Тогда и он решил рассказать о себе. Было это заметно, что предчувствие его толкало к этому.

— Вот год воюю, а не ранен. Это трудно не только физически, но и морально. Кажется это мой последний бой – убьют. И вот сейчас осмысливаю, как я жил. Будет ли меня кто вспоминать, хотя у меня 16 детей.

— Как же ты умудрился, ведь тебе не многим больше тридцати?

— Все очень просто. Закончил я семь классов и пошел плавать учеником моториста на Волге. Суденышко наше за период рейса делало 6 заходов. Брали груз и пассажиров. Во время стоянок была возможность пообщаться, и во всех пунктах стоянок я познакомился с девушками. Повзрослев, я женился, а потом понял, что очень удобно в каждом пункте стоянки иметь жену. До войны даже не обязательно было регистрировать свой брак. Со временем появились у каждой из шести жен дети. У всех по-разному, от одного до трех детей. Стало все больше и больше расходов на содержание детей. Жены стали требовать деньги, а где мне взять на такую армию. И вот однажды получаю повестку явиться в суд. После долгих раздумий и колебаний решил пойти. Прихожу в назначенное время – о Боже! Все шесть жен с детьми в сборе. Состоялся суд. За многоженство приговорили меня к трем годам лишения свободы. В лагере я быстро освоил шоферское дело и стал работать на машине, возил груз в женский лагерь. Там мне приглянулась красивая девушка. Она дала мне женскую одежду, я держал ее в машине. Временами одевал ее и пробирался в женский лагерь к своей возлюбленной, а под утро возвращался.

Кажется, я снова полюбил. Сроки освобождении у нас примерно совпадали, и мы решили пожениться, как только выйдем на свободу. Так мы и сделали. Прошло, как говорят, медовое время, и я начал поглядывать на других и даже увлекаться. Незамеченным это не могло быть. Замечу, что моя последняя жена отбывала срок за соучастие в убийстве, поэтому она объяснилась со мной очень коротко: «Увижу еще – убью». Я призадумался, что делать. Переделать себя я не мог, а она может исполнить угрозу. Тут вскоре началась война и, чтобы избавиться от такой жены, я ушел добровольцем на фронт. Чувствую – приближается мой конец, и все чаще стал задумываться, как жил, что полезного сделал и вспомнит ли кто меня из моих детей.

— Конечно, вспомнят и будут гордиться отцом, когда вернется с войны. Ну а если нет, с каждым из нас может это быть, все равно будут помнить и говорить, что отец наш почил, защищая Родину – нас. Сам факт, что дал жизнь 16-ти человекам – это уже большое дело. В трудных условиях дети растут более закаленными, жизнеустойчивыми, как спартанцы. Не терзай себя, положись на судьбу, ведь скоро трудный бой, на этом участке много погибло, многих покалечило, но часть выходило невредимыми. Самое главное – не надо нервничать. На том и порешили.

А бой действительно был трудный. Нашему командованию стало известно, что на этом участке немцы готовят наступление. Стало быть, по правилам военной науки, они должны обеспечить перевес в живой силе и технике минимум втрое. Наше командование решило устроить сюрприз немцам: эту утроенную силу встретить силой в три раза больше. Но об этом сюрпризе стало известно немецкому командованию, и они решили использовать эту концентрацию войск и уничтожить группировку девятикратной силы. Стянув войска, они увеличили втрое нашу девятикратную силу.

Ночью мы заняли исходные позиции на чуть заметной возвышенности, почти у самого болота. На другой стороне болота были немцы. И вот на болоте или озере, я точно не знаю, поднялся утренний туман, видимость как в хорошей парной – видно на несколько шагов. И тут раздалась артканонада. Сначала заполосила мелочевка, затем загудела дальнобойка. При обычной артподготовке можно увидеть в воронке снаряд, вероятность вторичного попадания в эту воронку от снаряда мала. А тут настолько большая концентрация огневых средств, что снаряды начали перепахивать воронку по второму и третьему разу. Взрывные волны не давали спасения и в воронках. Я почувствовал, что начинаю как бы тяжелеть, голова как бы увеличилась, затуманилась, мышление стало слабеть. Тут я заметил, что сидевшие на воде утки поднялись и попытались взлететь, но безрезультатно, они рванулись в другую сторону, но и там взрывные волны не позволили. Они начали глохнуть и опускались все ниже и ниже. Увидев это, я, не отдавая себе отчета, что делаю, поднялся во весь рост, вышел из воронки и, хотя снаряды все также рвались вблизи, я залюбовался этой картиной, пытаясь понять, почему же утки не улетают с озера. Я тупел. Потом я узнал, что в результате такой мощной артподготовки с обеих сторон были люди, потерявшие рассудок.

Почти одновременно артподготовка с обеих сторон прекратилась. Стало тихо-тихо. И вдруг я услышал шуршание воды о сапоги. Пользуясь туманом, немцы пошли в наступление.

Теперь предстояло поработать нам.

— Пулеметы к бою! Огонь!

Первую атаку отбили, и снова за работу взялись пушки. И снова атака при помощи огневого вала артиллерии. Соседи на левом фланге почему-то прекратили огонь, а моя задача — обеспечить фланг. Но если соседи не стреляют, а противник идет туда, где не стреляют, то, в конце концов, пройдут и прорвут фланг соседа, тогда и я не сумею обеспечить свой фланг.

Я беру двух сержантов, идем практически выяснять, в чем дело. Видим, что офицеров нет – вышли, первый раз в бою, не стреляют; встав на колени, видимо, молятся. Сержанты сначала вежливо поднимали их, говоря, что надо стрелять, иначе их перестреляют. Но видно было, что их не понимают. Тогда жестами весьма выразительными и под дулом автоматов показывали, что надо стрелять в сторону противника. Тогда они садились, поджав ноги под себя, клали винтовку на колени и, закрыв от страха глаза, нажимали на спусковой крючок. Убедившись, что они начали стрелять, мы двигались дальше, поднимая следующих. Но по мере нашего удаления первые снова принимали позу стоящих на четвереньках: молящихся или прячущих голову от пуль. Мы понимали, что эффект от такой помощи почти нулевой, а риск большой. Ведь мы стояли во весь рост при артобстреле и были хорошей мишенью для стрелкового оружия. Неподалеку разорвался снаряд, крупный осколок угодил мне справа в область поясницы, близ позвоночника. На мгновение я потерял равновесие и упал. Ко мне подбежали два моих сержанта и, увидев, что я жив, подняли, подхватили под руки. Мы двинулись в сторону насыпи полотна железной дороги к разрушенному мосту, куда кто как мог, добирались раненые. Хотя с двух сторон, но все же укрытие, там даже оказался санинструктор.

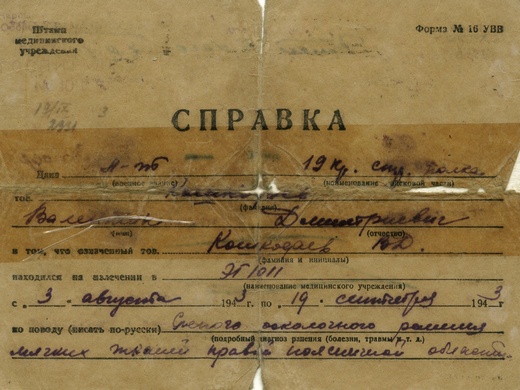

Меня положили на живот и пытались перевязать рану. У санинструктора почему-то дрожали руки, и мускулы лица нервно дергались. Я видел, как раненые, кто ползком, кто как мог, пытались уйти из этого, хоть плохого, но убежища, и только лежащие стонали. Не знаю, обстановка или какие другие силы подействовали на меня, но я, не думая, что делаю, засунул руку под бинты повязки (шел только третий виток бинта повязки) и сорвал ее без труда, сказав своим сержантам: «Как можно скорее уходим отсюда». Они как бы ждали этого, быстро подняли меня, и мы пошли, несмотря на усилившийся артобстрел. Снаряды все ближе и ближе рвались около нас, но мы как будто этого не замечали. Не успев отойти и ста метров от нашего убежища, мы услышали тихий звук, напоминающий шипение летящего снаряда. Это означало, что снаряд разорвется рядом с нами, и мы невольно оглянулись. Большой снаряд попал прямо в покинутое нами убежище. Мы увидели, как взметнулись вверх части человеческих тел, забинтованные и окровавленные. И еще я увидел, что санитар, пытавшийся меня перевязать, понуро плелся за нами. Сержанты помогли мне добраться до полкового медпункта. Я им был благодарен, но в таких случаях много не говорят, тем более что им предстояло возвращаться в этот ад, в неизвестность. А вот меня они видели спасенного из этого ада хотя бы на какое-то время, хотя это от меня не зависело. Ранение серьезное. Осколок величиной с три копейки, пробив комсоставский ремень, прошел рядом с позвоночником, зашел за него и остановился менее чем в сантиметре от брюшной полости. Ремень погасил часть силы осколка и не дал ему порвать кишки. Как я понял из разговоров врачей, ремень спас мне жизнь. Далее врачи стали советоваться, извлекать ли осколок. Обсуждались два варианта.

Первый — извлечь осколок через входное отверстие. Здесь был риск, что я могу остаться на всю жизнь лежачим. Второй вариант заключался в том, чтобы извлечь осколок через брюшную полость. Для этого нужно положить все кишки на стол, что тоже нежелательно. Решили не рисковать, почистить рану, посмотреть, будут ли осложнения, а там будет видно, что делать. Может быть, всё обойдётся, главное быстрее поставить в строй, до конца войны ещё далеко, кому как повезет. Это я попал в эвакуационный госпиталь ЭГ №1011, находящийся в Ленинграде в районе Балтийского вокзала по ул. 7я Красноармейская и ул. Егорова, в здании какого-то института.

Приближался день моего двадцатилетия, и я его должен встретить и как-то отпраздновать в этом госпитале, если не убьют. Дело в том, что этот район и, в частности, наш госпиталь подвергался частому и интенсивному артобстрелу. Иногда в день по два-три раза. Тем, кто мог ходить, предлагалось спуститься в подвал, где были кровати с матрасами на них, но без простыней и одеял. Видимо, потому что никто из раненых в подвал не спускался, хотя от попаданий снарядов были убитые и ещё раз раненые. А одной медсестре осколком снаряда так сильно перебило ногу, что думали, ей отрежут ногу, и все сожалели, но ранение было свежим, она мгновенно попала на операционный стол, и врачи спасли ей ногу, правда, она хромала.

Считаю, что хотя бы одно пребывание в госпитале надо описать, пусть не подробно, но надо. Итак, я попал в 4-х местную офицерскую палату. Первые дни в палате были слышны стоны, а во сне или полубреду — команды в атаку вперемешку с матами. Когда хождения в атаку стали утихать, охов и ахов стало меньше, т.е., когда мы начали приходить в себя, старший по возрасту начал разговор со всеми.

— Я уже не первый раз лежу в госпитале, живу в Ленинграде. Для начала давайте познакомимся. Затем нам, т.е. нашей палате, надо завладеть ключевыми позициями: это главный врач отделения, лечащий врач, сестра-хозяйка и палатная сестра. Я всё обдумал и предлагаю следующее. Самый младший из нас по возрасту гвардии лейтенант и палатная сестра Нина самая младшая из обсуждаемого медперсонала. Вот ему и поручается ухаживание за сестрой Ниной Никифоровой. Будет ли у них любовь, это их дело, как получится, важно, чтобы для членов палаты были обеспечены нужные лекарства. Сестра-хозяйка должна нам обеспечить одежду для выхода в город. Естественно, что ухаживающий за ней не должен быть ленинградцем и сам не блудить по городу. Иначе нам не будет обмундирования. Да и возраст надо всегда учитывать. Поручается это лейтенанту Петрову. Толя, не дремай, тебе. Для лечащего врача более подходит лейтенант Егоров. Ты, Миша, должен ей понравиться. Ведь скромные люди обычно нравятся женщинам среднего возраста. А мне по возрасту и по званию придётся взять на себя главврача отделения. Считаю, что возражений нет, приступили к выполнению заданий.

Мне было непонятно, о каких лекарствах говорил наш старший по палате, опытный в госпитальных делах, майор Тюрин. Позднее выяснилось, что он выпрашивал у сестры Нины, чтобы она делала ему уколы морфия. И я её как-то позже спросил об этом.

— Ввожу я ему морфий, но не каждый раз, когда он просит, а через два-три укола.

Как выяснилось, у Нины в конце этой зимы была настоящая любовь с её стороны к лейтенанту Федину, но закончилась она трагично. Перед его выпиской она узнала, что у него есть семья и двое детей, это он просто с ней поразвлекался. Она решила с собой покончить. В госпиталях яд хранится в сейфе у главврача, либо в отделении у врача под замком в зависимости от степени ядовитости. Достать яд она не сумела быстро и решила отравить себя аспирином. Взяла и выпила 150-200 грамм аспирина и ушла в дровник умирать. От его действия она стала задыхаться, так как он подействовал на деятельность сердца, его ускоренную работу. И она захрипела, смерть была бы неизбежной, если бы никто не пришёл бы к ней на помощь. В это время пришёл за дровами истопник-санитар. Услышав хрип, он бросился к ней.

— Что с тобой?

— Аспирин.

Он схватил её как охапку дров и бегом прямо в операционную. На вопрос, что с ней, он ответил:

— Аспирин…

Ей промыли желудок, приняли меры… Короче, спасли жизнь. Но сердце было уже испорчено. Поэтому Нина нуждалась в особом внимании. Какая там любовь?

Но наши разговоры были доброжелательными и со стороны выглядели как дружеские. Надо заметить, что весь медперсонал к нам, раненым, относился внимательно и доброжелательно. Как-то при обходе лечащий врач заметил, что моя рана отличается выгодно от других тем, что почти нет загноения, кровь обладает быстрой сворачиваемостью, процесс заживления раны идёт вдвое быстрее, чем у других, так что в сентябре меня, видимо, уже выпишут из госпиталя. Итак, как бы между прочим, спросила, что не ошиблись ли при заполнении истории ранения о дате моего рождения – 27 августа 1923 года.

— Нет, не ошиблись.

— В таком случае свое двадцатилетие вы будете отмечать у нас. Я выписываю вам как для особо раненного по 50 гр. кагора в день, но выдам его к юбилейному столу. Не пить же в такой юбилей медицинский спирт, хотя он будет для любителей старшего возраста. Но прошу меня не подводить. Если кто-то будет вас спрашивать, дают ли вам кагор, надо отвечать, что дают. Нас ведь тоже проверяют.

Дня за два до юбилея Нина меня спросила, что я хотел бы иметь на столе особенное или традиционно семейное. Главврач отделения уже распорядилась, чтобы был праздничный пирог и прочее, чем располагает госпиталь.

— Арбуз обычно бывает у нас на столе в день моего рождения, мы ведь волжане-сталинградцы. Но это, видимо, невозможно. А если можно где-то купить, я дам деньги.

И вот наступил день юбилея. С днём рождения поздравили меня сестры отделения, сказав, что врач разрешила принести в палату патефон, но не заводить громко и чтобы по госпиталю не шуметь. Принесли и арбуз килограмма на два (для сведения скажу, что заплатил я за него 80 руб.)

Пришли поздравить лечащий врач и главврач отделения. От приглашения принять участие в праздничном обеде, поблагодарив, отказались из мер предосторожности. К удивлению, пришел поздравить и повар с праздничным пирогом в руках.

Шума на весь госпиталь не было, но песни пели, даже пытались танцевать на этом малом пространстве. Как говорят, прошло на высоком уровне.

Пришел и день выписки. В регистратуре мне выписали справку о ранении, пребывании в госпитале ЭГ №1011. Вручая мне справку о ранении, сестра серьезно сказала, что сейчас многие этим справкам не придают должного значения, но потом после войны они будут иметь очень большое значение, надо хранить эту справку так, чтобы она прошла и сохранилась невредимой через всю войну. Пожелала остаться мне живым. Оказалось, что по положению сестра должна сопровождать офицера до батальона выздоравливающих и получить там отметку о моем прибытии, а рядовых и сержантов группами, тоже под надсмотром, отправляли в этот батальон. Получив документы, мы с сестрой Ниной двинулись в путь. Когда мы подошли к кинотеатру «Ударник», что находится в центре города, я предложил Нине посмотреть кино. Она согласилась, сказав, что предварительно зайдем к её сестре, что работает в соседнем доме в столовой, находящейся в полуподвале: надо бы хоть немного перекусить. Зашли, заняли столик у окна. Нина пошла поговорить с сестрой. Когда она села рядом, я услышал шуршащий звук летящего в нашу сторону снаряда. Остальное сработало автоматически: я мгновенно толкнул Нину, и она упала к окну стенки полуподвала, одновременно закричал:

— Ложись!

Несколько человек легли. В дом напротив попал снаряд и взорвался. Взрывной волной выбило раму нашего окна, несколько человек получили ранения от осколков снаряда, раздались крики, народ заметался, не зная, что делать. Обычно тяжелыми снарядами Ленинград обстреливали в разные места, в одни районы обычно не стреляли, старались обстрелять больше площадей, чтобы создать больше паники и больше нанести вреда. После взрыва снаряда я быстро поднялся. С улицы стали заходить и заносить раненых. Народ ещё метался по столовой. И тут я почувствовал на себе острый взгляд одной женщины. Её взгляд прошёл по мне и как бы на мгновение задержался на моей военной форме, на моих офицерских погонах. Взгляд меня привел в себя и я понял, что обязан принять меры. Я быстрым взглядом осмотрел столовую, мне бросилось в глаза раздаточное окно столовой, а рядом входная дверь в кухню. Мозг быстро сработал.

— Слушай мою команду!

На мой крик многие остановились, посмотрев в мою сторону и, увидев офицера, на мгновение замерли в ожидании команды.

— Выход в бомбоубежище через кухню в дверь раздаточной.

И только после этого все увидели эту спасительную дверь и кинулись к ней. Дальше я стал призывать к спокойствию. Заносили раненых с улицы, легко раненые заходили сами. Некоторым нужно было остановить кровотечение и всем нужно оказать первую помощь, хотя бы перевязкой ран. Я увидел, как поварихи сбились в кучку и с ужасом наблюдали за этим людским горем. Я увидел в их халатах перевязочный материал, хотя и не первой свежести.

— Что уставились? Людям нужно перевязать раны. Рвите на бинты свои халаты и перевязывайте!

Повара дрогнули, заколебались. Видно было, они согласны с тем, что надо делать перевязки, но халаты-то государственные.

— Выполняйте приказание! Я подпишу бумагу, что халаты были использованы для перевязки раненых.

Повара не знали, кто я, но видели на мне форму офицера. Да и распоряжения вызваны были необходимостью. После небольшого колебания дружно взялись за дело. Вскоре подошла грузовая машина, и на неё погрузили убитых на улице. Старшина заглянул к нам в столовую, есть ли убитые, чтобы их взять. Увидев, что я отдаю распоряжения, он подошёл ко мне и доложил по форме. Я поинтересовался, много ли убило на улице. Их оказалось более тридцати. А ему я просто сказал, что, слава Богу, у нас убитых нет и он может ехать.

Конечно, в кино мы не пошли. Это и понятно. Я понял сестру, что она должна сдать меня завтра, и вечер в нашем распоряжении.

— Что будем делать? У меня брат служит в управлении милиции в Смольном. У них там сегодня вечер отдыха. Давай пойдём?

— Пойдём.

После случившегося в голове у меня не укладывалось, какой может быть вечер отдыха, да ещё с танцами в большом зале. Но молодость во всякой обстановке ведет себя соответственно. И мы пошли в Смольный.

Подошли к дежурному. Нина сказала, что она Никифорова, её пригласил брат. Этого было достаточно, нас пропустили. Видимо, её брат был какой-то начальник, но о брате я не стал спрашивать. Когда мы пришли, танцы были в разгаре. На мой взгляд, танцующим мужчинам в основном было от 30 до 45 лет, явно подвыпивших я не заметил. Убранство зала меня удивило. Такое я видел впервые. На самом центре медленно вращался картонный шар, на котором были наклеены мелкие кусочки разных размеров и формы битого зеркала. Шар диаметром был более метра, из четырех углов на шар были направлены маленькие прожекторы голубого, розового, желтого и зеленых цветов. Другого освещения не было. Лучи от прожекторов отражались во множестве зеркал вращающегося шара и как светлячки двигались по стенам, по фигурам и лицам танцующих. Если не смотреть на вращающийся шар, то создавалось впечатление, что в тёмном зале кишит и летает множество светлячков, создавая светящийся полумрак, очень приятно действующий. Соответственно была подобрана и музыка. Фокстротов не исполняли, преимущественно было танго, временами вальс. Да, это был действительно вечер отдыха. Даже после пережитого днём, я забылся что идёт война, что за окнами Смольного убивают, что в него может угодить такой же снаряд, как на всех других улицах.

До квартиры Нины мы добрались пешим ходом. Я не помню, сколько мы добирались, да это было и неважно. Удивила меня квартира Нины, поэтому и запомнилась. Квартира состояла из двух комнат и была вся заставлена очень дорогой старинной мебелью из красного дерева. Пройти можно было только боком к дивану или кровати. Это был просто склад очень дорогой мебели, забитый до отказа. Как эта мебель попала сюда? Была ли она скуплена за кусок хлеба, банку сгущенки или тушенки или завезена по распоряжению брата Нины на милицейских машинах из пустующих квартир? Но подробности меня не интересовали, существует факт. Вот поэтому я и записал адрес Нины.

В батальоне выздоравливающих я пробыл совсем мало, рана не успела как следует затянуться, фронт требовал все новых и новых жертв, именуемых боями местного значения, в которых перемалывалось несчетное количество, как говорят, живой силы и техники обеих сторон. Но говорят, что с нашей больше, наступали-то мы. И вот сейчас, почти пятьдесят лет спустя, я вижу по телевизору, как население Ленинграда при обработке земли на огородах находит множество костей моих собратьев по оружию, складывает в целлофановые мешки. На этих участках и я бежал в атаку на прорыв. Мне повезло, и я прошёл до Берлина, штурмовал его. Но могло быть и так, что среди костей моих товарищей были бы и мои кости. Никому нет дела до них. Мог ли даже подумать воин, защитник Ленинграда, о таком отношении к нему в течении истекшего полувека? Какой позор!

Продолжение следует.

Воспоминания для публикации на сайте www.world-war.ru прислал внук автора Павел Агабабов.