Числюсь малолетним узником, но мне не верят

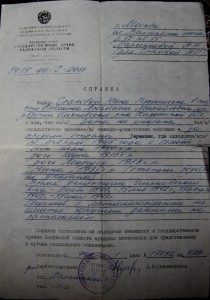

Вот документ, на основании которого я числюсь малолетним узником. Мне его дали в Калужской области. Только в нем год рождения неправильно указан. Этот документ оформили на мою тетю Анастасию Михайловну. Здесь перечислены ее трое детей и я. Мне приписали один год и родственная связь между нами даже не указана. Тетя Анастасия умерла и двое ее детей. Осталась в живых только дочка Шура. Шура живет в Америке у своей дочери, которая вышла замуж за американца.

Мои родители Елизавета Михайловна и Илья Никанорович поженились, когда маме было 19 лет, а отцу исполнилось 18. Мама 1903 года рождения, а отец на год моложе. Папа из очень большой семьи, 40 человек. Папин дед всех своих детей и внуков никуда не отпускал, строил дома всем, помогал. В их семье было пять домов, домашний скот и большое хозяйство. Обедали все в одной хате — его жена, бабушка отца, готовила на всех. Отец вспоминал, как в детстве ставилась в центр стола миска щей с мясом. Нельзя было класть мясо, пока не доешь щи. Когда дед ударял ложкой по своей миске, дети могли накладывать мясо.

Мама физически была очень крепкой, росла в большой семье – семь детей. Ее отец скончался в 39 лет из-за воспаления легких и мать осталась одна. После внезапной смерти отца, заботы по хозяйству легли на плечи моей мамы, как старшей в семье. Она стала главной помощницей, была хорошей, шустрой хозяйкой. Растила братьев и сестер. Родители моего отца жили за 5 км от маминой деревни, но все семьи в округе друг друга знали и однажды в дом пришли сваты. Мама как-то вспоминала: «Посмотрела я в окошечко. Сидит жених в подвязанном веревкой тулупе. Ножки свесил, а до пола не достают». Папа был небольшого роста, а мама у нас – крупная. Мама решила выйти замуж. После свадьбы ушла жить в семью мужа.

Когда в 1920-ые годы началось раскулачивание, в деревнях отбирали подсобное хозяйство. Заработка в деревне никакого не было, тогда родители решили ехать на лесоповал. Мама работала вровень с мужиками, таскала тяжелые бревна.

Отец в деревне закончил 4 класса, а мама была совершенно неграмотная. Родители дружно жили, очень любили нас и хорошо воспитали – не помню крика и ругани в семье. У меня четыре сестры и один брат. Бывало, мама начнет возмущаться, а отец молчит до времени, а потом, как стукнет по столу: «Лиза, кончай!». Мать тогда успокаивалась. Кажется, отец только один раз на меня злился, когда объяснял математику.

Из Калужской области отец уехал на заработки в Москву. В 30-ые годы у Москва-реки стояли бараки. Отец получил койку в мужском бараке. Мама, когда приезжала к нему, спала на полу. Участковый сначала гонял ее. Позже родителям выделили угол в общественном бараке – так начиналась жизнь в Москве. В районе современного метро «Фили» располагалась тогда деревня Фили, протекала речушка Филька, которую позже «одели» в трубу. Я родилась 24 ноября 1934 года уже в Филях в одноэтажном деревянном роддоме. Моя старшая сестра Матрена (1924 года рождения) сидела со мной, а родители оба работали. Когда мама получила работу на заводе им. М.В. Хруничева нашей семье выделили отдельную комнату. Семья в тот момент уже состояла из шести человек, мы четверо детей, и родители жили в 11 метрах. Адрес этого барака помню до сих пор: Москва, Фили, поселок Орджоникидзе, барак № 23, комната 20.

Перед войной папа уже работал на Киевском вокзале, заведовал дровяным складом. Москва тогда топилась дровами. Мама принимала участие в строительстве Дворца культуры С.П. Горбунова в Филёвском парке. Она рассказывала, как женщины таскали ведра с цементом наверх, без помощи техники. На заводе им. М.В. Хруничева работала во вредном цеху. Кажется, в 1937 году на завод приезжал Гитлер. Летом 1941 года его бомбили и часть завода оперативно эвакуировали в Казань. Детей сотрудников завода тоже эвакуировали в Казань. Потом рассказывали, что по дороге переправу через Волгу немцы разбомбили и все дети погибли.

Когда началась война, папа ушел добровольцем на фронт. Он понимал, что его призовут в любом случае. Мы остались в Москве, переехали в освободившуюся соседнюю большую 20 метровую комнату барака. Во время воздушной тревоги старшая Мотя собирала нас, и мы бежали в бомбоубежище завода на ул. Барклая, д.19. Однажды в угол дома бомбоубежища, в котором мы прятались, попала бомба, и нас засыпало. Мама беспокоилась за нас, но не хотела отправлять в эвакуацию в Казань, решила выслать подальше от города в деревню к бабушке. Думала, что война продлиться несколько месяцев и там для нас будет безопаснее. А получилось все наоборот, мы ехали в сторону Украины, навстречу немецким войскам.

На Киевском вокзале тогда было столпотворение и паника. Мама оставалась в городе на заводе, а мы ехали к бабушке со старшей сестрой Матреной, ей в 1941 году исполнилось 17 лет. Мама нам надавала в дорогу вещи для продажи – шуба, шёлковые отрезы, она не хотела, чтобы мы голодали. Мы ехали к бабушке в большую семью в телячьем вагоне. У маминого брата Петра было пять сыновей. Он работал в местном райисполкоме, состоял в партии. Ему дали задание организовать партизанский отряд в лесу. Он собрал в отряд всех мужиков, которых не призвали в армию. Его жена скрывалась тоже в лесу, немцам стало известно, что она жена партизана. Печальный эпизод случился с ее сыном Володей – осколок попал в попу, вырвал малышу кожу с мякотью. Когда Володя стал подрастать, хромал на раненую ногу. Он окончил техникум и позже институт. Жил в Калуге, работал в ВУЗе. Его убили в мирное время по версии родственников из-за машины. Бандитов нашли и судили, но Володю уже не вернуть.

В марте 1942 года немцы стали подходить к нашей деревне. Старшая сестра хотела уйти с отступающими войсками. Мне было 6 лет и бабушка не пустила. Мотя с братом и сестрой дошли до Малоярославца. Москва была закрытым для въезда городом. Мотя при себе имела комсомольское удостоверение с указанием места выдачи: Москва. Она получила билет до Москвы, брат Вася залез на третью полку, но его нашли и сняли с поезда. Сестру Асю Мотя спрятала в мешок под столом. Мешок не проверили, так они вместе вернулись домой в Москву. Брат потом нам рассказывал, что остался на скамейке, на вокзале Малоярославца. Он замерз, простыл, поднялась высокая температура. Мимо проходила какая-то женщина. Она его заприметила и взяла к себе. Мама, когда узнала, поехала в Малоярославец. Разыскала Васю и привезла домой. Обо мне вестей никаких не было.

Помню немцев в нашей деревне Выселки в марте 1942 года. Немцы ходили по домам, искали партизан. Мои двоюродные братья Иван и Миша собирали немецкие окурки и передавали в лес партизанам. Мокрые окурки сушили на печке. Как-то я полезла собрать то, что подсохло, ударилась об ухват, и упала с печки вниз головой. У меня было сотрясение мозга, сильно рвало. У бабушки в хате стоял военный врач. Он подсказал, как со мной обращаться.

Когда к деревне подходили немцы, бабушка мне сказала: «Бежи к няне!» В деревне старшую сестру называли не по имени, а «няней». Между нашими деревнями всего 2 км и я побежала через поле, по стежке во ржи. Бабушка, когда поймала корову, побежала за мной. Наткнулась на наших солдат, лежащих во ржи, они ей сказали, что в соседней деревне уже немцы. Получилось, что я прибежала к немцам. Тетке, моей «няне» тогда было 26 лет. Она растила своих троих детей и ухаживала за слепой свекровью. Немцы согнали эту деревню и соседнюю в один дом. Все стояли в хате плотно прижавшись друг к другу и думали, что немцы нас подожгут. Так продолжалось несколько дней. Потом появились финны. Это они нас гнали из деревни на Запад, они сожгли деревню. Стариков и детей из деревни гнали в Западную Белоруссию. Помню, я шла в полупальто с ведром.

В Белоруссии мы прожили несколько месяцев. Пришла зима. Нам не на что было жить. Я с теткиной свекровью ходила побираться. Люди помогали, кто, чем мог. Началась эпидемия и я заболела тифом. Теткина свекровь тоже заболела. Она умерла, а я выжила. Няня рассказывала, что неделю лежала без сознания и бредила. Как выжила тогда, не знаю. После этой болезни не могла ходить, ноги не слушались.

Из Белоруссии нас повезли в концентрационный лагерь в Польшу. Помню, играла музыка, большие высокие ворота и кирпичная стена. Внутрь ручьем тянулись люди. Стоял неприятный запах. Вдоль колонны ходил солдат с рупором и с ним два офицера с собаками. Тех, на кого показывали палкой, выходили из строя. В колонне, кажется, оставались старики и немощные люди. Меня с няней отобрали из «строя», раздели, побрызгали чем-то. Сейчас я понимаю, это была дезинфекция. Нам отдали вещи. Погрузили в «телятники» и повезли дальше в Польшу. Всю дорогу не кормили. На одной из остановок этого «телятника» недалеко от платформы стояли дома, я выбежала попросить немного еды у местных жителей. Два немецких офицера увидели, что побираюсь. Один ударил меня по пояснице, а второй по попе. От ужаса и боли я обписалась. Всех загнали по вагонам, повезли дальше в лагерь.

Когда привезли, поместили в бараки под открытым небом. Воду давали по очереди и по часам. Помню, в каком-то бараке лежал дед с длинной бородой — сколько в ней было вшей. Эта ужасная картина перед моими глазами на всю жизнь. Мы питались фактически помоями: огрызками, костями, которые получали от охраны лагеря. Немцы проверяли людей у кого нет болячек. Набралось три вагона таких. И я попала в их число. Из Польши нас отправили в литовский город Йонишкис. Здесь всех высадили, начали продавать, как рабочую силу. Мою тетку с детьми никто не хотел покупать. В конце концов, нас купила польская бабушка по фамилии Стубайло. Она пожалела тетку. Бабушка Стубайло снимала квартиру в доме у мэра города. В этом доме надо было убираться.

Жена мэра оказалась порядочная, хорошая женщина. Бабушка Стубайло думала, что я буду играть с ее внучкой, а тетка будет убираться. Так она нас пристроила. Однажды, дело было зимой, мы собрались гулять, я стала Маруське надевать рейтузы, а они оказались разорваны на коленах. Я взяла нитки, стала зашивать, а нитки оказались суровыми, нож тупой, но острый конец и я, отрезая нитку, попала им в глаз. Глаз вылез из орбиты. Бабушка побежала, рассказала жене мэра. Она: «Ой-ой-ой-ой девочку жалко!». Я была симпатичная и очень общительная, такая говорушка. Она меня полюбила. Сказала тетке: «Иди, в городе два врача — офтальмолога». Один на вызов уехал, а второй был на месте. Все говорили, что второй очень капризный, хулиганистый. Тетка меня повезла к нему. Он принял нас хорошо, посмотрел глаз, и сказал: «На ночь делать компресс с чаем, а утром привезти на операцию. Нужна срочная операция, иначе ослепнет».

Утром мы встали, а я смотрю, как через воду. Тетка говорит: «Ну, никуда не поедем, ничего, обойдется». А жена мэра говорит: «Нет, надо ехать». Вышла с нами на дорогу, остановила грузовую машину, посадила в кузов и отправила в больницу. Мы приехали в Каунас пока нашли больницу, потеряли много времени. Пришли, а нам говорят, что прием закончился. Нам некуда деваться — что же делать? Няня разжалобила сестер, они дали записочку с адресом профессора. Мы пошли к нему, а он оказался добрым человеком. Посмотрел меня дома и сказал: «Да, здесь серьезное дело. Сейчас уезжаю, а как вернусь, буду оперировать». И сдержал слово. Мы вернулись в больницу. В больнице мне выдали мужские ботинки, какие-то носки и халат до пола. Все думали, что я мальчик.

В этот вечер мне сделали операцию под общим наркозом. Я не знаю, сколько она длилась. Положили меня на операционный стол и я, как сейчас помню, медсестра спрашивает: «У тебя папа, мама есть?»

Я говорю: «Нет».

— А ты считать умеешь?

-Умею.

— Посчитай.

-Раз, два, три…

И все, больше ничего не помню. Три дня повязки не снимали, на четвертый день повели к врачу. Врач посмотрел глаз, заклеил и отправил в палату. Когда я себя почувствовала здоровой, начала бегать по больнице. Схватила воспаление легких, слегла с температурой сорок. Меня никто не навещал. Тетка за 180 км, у нее своих трое маленьких ребят. В палате со мной лежала молодая женщина, у них с мужем не было детей. Она болела, не знаю чем. Муж постоянно ей приносил клюквенный морс. Она меня им стала отпаивать, чтобы температура спала. Я рассказала, что у меня нет ни мамы, ни папы, что я русская из плена. Я могла уже по-литовски объясняться, быстро схватила язык.

Когда сняли швы, врач предостерег, чтобы я, выходя на улицу в мороз, непременно завязывала глаз, чтобы сохранить зрение. Пришло время выписки, а адреса я не знаю и телефона, конечно, нет. Решили меня подержать несколько дней в больнице, и если никто не приедет, то молодая пара из палаты была готова меня удочерить. Но за мной приехала тетка…

Когда немцы начали отступление, помню, многие литовцы уезжали с ними. Кто побогаче даже с мебелью. В городе воцарилась тишина. Осталась беднота, да вот мы. В это время вскрыли магазины и все тащили, кто что может. От бабушки Стубайло мы к этому времени ушли. Выбрали для жизни брошенный дом. Как то под утро слышим какой-то шум. Это оказался первый советский танк с красным знаменем. Советский солдат держит в руках знамя, а сам черный, как негр, одни зубы белеют. Танкист останавливается и говорит: «Попить бы водички». Тетка налила ведро воды, подала ему. Он выпил пару кружек, сел и уехал. И опять тишина и никого.

Началась бомбежка. Одна бомба попала в наш дом. Теткины дети кричат, плачут и я плачу. Поняли, что надо уходить из города, иначе убьют. Когда мы жили у бабушки Стубайло, я ходила к фермеру за молоком, творогом, сметаной. У него каменный хлев был для скотины, мы там могли спрятаться. Вышли, как есть. Началась бомбежка. Я даже молилась Господу Богу. Нас, детей так землей засыпало, что одни головы остались. А няню ранило осколком, благо осколок до сердца не дошел. Жизнь ей спасли военные санитары. Это чудо.

До декабря 1944 года, я оставалась в Йонишкисе. Удивительное стечение обстоятельств произошло тогда — как-то вечером я встретила двух женщин, одетых, как в калужской деревне у бабушки: шубки подвязаны веревочками, в лаптях и мешки-котомки. Я спрашиваю: «Тетеньки, вы откуда?». Они, действительно, оказались из соседней деревни, знали моего дядю Петю. В Литве такой закон – никто ночевать не пускает. Хлеба дадут, помогут, а ночевать — нет. Оказалось, женщины приезжали побираться за хлебом, там у нас в России совсем ничего не было есть. Я решила ехать с ними домой. 31 декабря под Новый год я отправилась с ними. Обута была в резиновые сапожки и простые чулочки. Демисезонное пальтишко на мне и какая-то шапочка. Эти две женщины видели, как я была одета и не сказали: «Нина, оденься теплее». В Прибалтике нет такого мороза, как в России.

В пути мы пересаживались на поезда. Ехали в поезде, в котором везли на переплавку танки на Урал. Подошли к начальнику поезда – молодой офицер. Тетки говорят: «Возьмите нас, девочку везем из плена. А он говорит: «Не могу, военный объект, не имею права». Упросили: «Холодно, одета она легко». «Ладно, залезайте под танк, там теплее». Залезли. Приехали на какую-то станцию. Он говорит: «Больше вас везти не могу – еду в другом направлении». Мы сошли. Другой поезд идет на фронт, солдаты сидят, печурка у них. Тетка одна пошла просить: «Сыночки, возьмите девочку, погрейте, она замерзает у нас». И один дядька взял меня обнял и говорит: «Она так похожа на мою дочку, сосед мне написал, что дом мой сожгли, а семью всю расстреляли, а девочка у меня была вот такая же». И он поднял меня в вагон, стал снимать мои сапожки, а они у меня примерзли. Отогревает мне ноги, а они окоченели – не чувствуют ничего. У него подшлемник был шерстяной. Он его снял, разрезал, растер им и как чулочки на стопы надел. Пока он со мной возился, наш поезд, которым мы собрались ехать, тронулся. Поезд только набирал ход, успел меня передать этим женщинам.

Ехали долго до Думиничи. Помню, в санитарный поезд просились, чтобы нас взяли. Тетки пошли к врачу поезда. У нее вагон как телятник, только утепленный. Рассказали, что везут меня из плена, что замерзаю. Она говорит: «А куда вам?» Наша станция Думиничи в Калужской области. Она объяснила, что проезжаем ее, но останавливать поезд не положено. «Что могу сделать, договориться с машинистом, чтобы он приближаясь к станции сделал тихий ход, а вы спрыгнете». Пустила, посадила меня около печки.

Чуть забрезжил рассвет, поезд замедлил ход. Сначала тетки сбросили котомки, потом меня подтолкнули и сами спрыгнули. Приходим к станции, а от нее один обуглившийся остов остался. Ничего нет! От станции до деревни мы шли несколько км по снегу. Приходим к нашей деревне – ни одной избы нет, только из-под земли дымок – все в землянках. Кажется, одна моя бабушка жила в маленькой избушке. У нее стояла русская печка, стол и две лавки. Ничего больше нет. Эти женщины постучались, завели меня, и говорят:

— Баба Дуня, а баба Дуня, знаешь, кого мы тебе привели?

— Кого?

— Внучку.

— Какую внучку?

— Ниночку.

Так я вернулась в родной дом.

Мой отец, как я говорила, ушел на войну в 1941-ом. На фронте его ранило в мозжечок, а при нем не оказалось никаких документов, и маме пришло извещение «Пропал без вести». У мамы по документам четверо детей. Она оформила пенсию. Вдруг ей приходит извещение из госпиталя из Смоленска: «Ваш муж жив». Мама поехала за ним. Оказывается, он несколько месяцев лежал без сознания, плохо соображал. До смерти его мучали головные боли. Бывало, ночью проснёшься, а он полотенцем туго завяжет голову и ходит, ходит, ходит. Только днем приляжет, поспит.

В советское время ничего о пережитом в войну не рассказывала. Все, кто оказался в немецком плену, считался врагом советского народа. Сейчас, когда говорю о пережитом в детстве, люди мне не верят.

Записала Татьяна Алешина для www.world-war.ru